姜太公在中國歷史上很有名,,可以說家喻戶曉?!敖烎~愿者上鉤"是一句流傳甚廣的歇后語,,姜太公直鉤釣魚,釣上了周文王,,這是中國古代成年人的童話,,今天的人視之為市場營銷的高手。

歷史人物中成神的人不多,,姜太公是其中一個,,因?yàn)椤斗馍裱萘x》這部小說,姜子牙成了道教神界的任務(wù)傳說姜子牙是元始天尊的小徒弟,,奉師命輔佐周文王,、武王討伐商紂王。伐紂成功后,,姜子牙奉命封眾神,,等分完眾神,他才發(fā)現(xiàn)位置已滿,,自己反而沒有地方可封,,于是就座到門楣上,當(dāng)一個“監(jiān)察神" 亠是防止個別神仙失職瀆職,。

百姓以為,,春節(jié)貼“姜太公在此,百無禁忌",,把神仙界的監(jiān)官請到家里,,鬼神就不會來找麻煩,,就可以任性一點(diǎn),。

在這些傳說中,姜子牙能量很大,,后臺很硬,,是欽定的人生贏家,那么在歷史史料中,,真實(shí)的姜太公又是怎樣一個人呢,?

牧野之戰(zhàn)的敢死隊隊長

姜子牙是牧野之戰(zhàn)的首謀,,核心的決策人。在牧野之戰(zhàn)前,,周武王計劃進(jìn)軍,,占卜以后不吉利,而且狂風(fēng)暴雨已至,。大家都非常畏懼,,覺得進(jìn)軍不妥。只有姜太公強(qiáng)力堅持勸武王進(jìn)軍,,周武王聽從姜太公的意見繼續(xù)行軍,。

《史記》中的原文是這樣的:“武王將伐紂,卜龜兆,,不吉,,風(fēng)雨暴至。群公盡懼,,唯太公強(qiáng)之勸武王,,武王于是遂行。十一年正月甲子,,誓于牧野,,伐商紂。紂師敗績,。" 這是一個非常重要的記錄,。起兵之前,人人緊張,,而且占卜結(jié)果顯示不吉利,,如果沒有姜太公的堅持,未必有后來的牧野之戰(zhàn),。

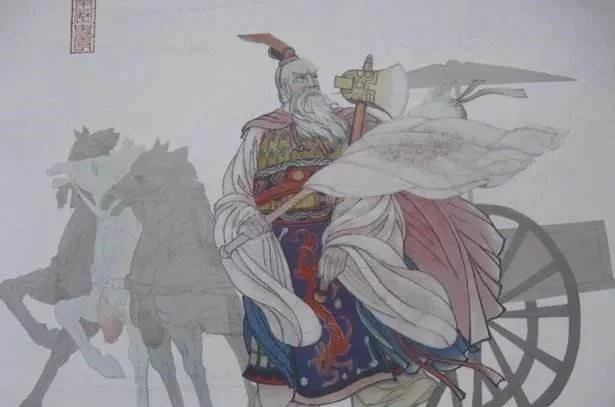

也許正因?yàn)槿绱?,在牧野之?zhàn)中,姜子牙身先士卒,,成為沖鋒破敵的敢死隊隊長,。《史記·周本紀(jì)》云: “武王使師尚父與百夫致師,,以大卒馳帝紂師“ · “,,紂師皆倒兵以戰(zhàn),以開武王,。武王馳之,,紂兵皆崩畔紂。" “師尚父"就是姜子牙,,“致師"即作為敢死隊率先突擊,,“大卒"指精銳部隊,。

這段話是說,姜子牙和百夫兩個人作為敢死隊隊長帶領(lǐng)精兵干將突擊商紂王的軍隊,,結(jié)果一沖鋒,,商紂王的前線軍隊就發(fā)生了叛亂,反戈一擊來迎接周武王,,這個時候,,周武王開始向前進(jìn)軍,商紂王的軍隊全崩叛了,。

姜子牙率領(lǐng)敢死隊率先進(jìn)攻,,在《詩經(jīng)》里也有佐證,《詩經(jīng)·文王之什·大明》篇描寫牧野之戰(zhàn)有這樣的句子:“維師尚父,,時維鷹揚(yáng),。"意思是師尚父如同雄鷹一般飛揚(yáng)在牧野戰(zhàn)場上。

姜子牙助力周武王滅商,,這個勇士般的形象,,與傳說中姜子牙70 歲或者80歲時在河邊使用直鉤釣魚、吸引周文王的老書生形象大不相同,。周文王大約在公元前1056年去世,,而牧野之戰(zhàn)發(fā)生在周文王死后的公元前1 6年。

也就是說,,如果姜子牙在70歲見周文王,,那么到牧野之戰(zhàn)的時候他就80歲了;如果是80多歲見到周文王,,那牧野之戰(zhàn)時他就90多歲了,。

一個八九十歲的老頭,還能率領(lǐng)敢死隊沖鋒,、如雄鷹一樣飛揚(yáng)在牧野的戰(zhàn)場上嗎,?有專家研究姜子牙的年齡,認(rèn)為他大約是在40歲時見到周文王,,在50歲左右參加牧野之戰(zhàn),,而并不存在七八十歲時“姜太公釣魚,愿者上鉤" 的故事,,這種傳說是那些不得志的老書生的妄想,。能成大功得有點(diǎn)敢死隊精神,不是搖搖頭出幾個主意就行的,。

姜子牙不僅是周伐商的總參謀長,,還曾親自去殷商當(dāng)間諜,,這可能與他曾在商紂王手下工作過有關(guān)協(xié)助武王祭祀上帝

據(jù)《逸周書》和《史記》記載,,周武王即位前,,要在登基儀式上獻(xiàn)祭上帝,當(dāng)時有四個人配合武王獻(xiàn)祭:“毛叔鄭奉明水”,,即毛叔鄭拿著清水,;“衛(wèi)康叔奉布茲",“布茲" 就是草席,,衛(wèi)康叔拿著草席,;“召公寅贊采",“贊采"就是捧著彩帛,,般彩帛要披在牛身上,;“師尚父牽牲",師尚父姜子牙牽著一頭牛,。

也就是說,,登基為王要奉獻(xiàn)犧牲給上帝。要宰殺牲口,,主要是黑牛,,姜子牙是負(fù)責(zé)牽著頭黑牛的?!妒酚洝分杏涊d這些祭祀的細(xì)節(jié),,如誰捧水、誰拿草席,、誰捧彩帛,、誰牽牛,為什么細(xì)節(jié)這么重要,?今天的人們可能不太理解,。

毛叔鄭、衛(wèi)康叔二人是周武王同父同母的親弟弟,,召公爽是周武王同父異母的哥哥,,參與宗教儀式的四個人中,三個人跟周武王是血親關(guān)系,,只有師尚父不是血緣親屬,。最重要的是四個人里面,只有師尚父一個人非王族,。師尚父能成為周武王登基時祭祀活動中的一員,,可見他有著非常高的宗教地位。

關(guān)于這次祭祀活動,,“天亡簋" 中有明確記載,。天亡簋是周武王時期一個非常重要的青銅器,又稱大豐簋。它里面記載的內(nèi)容是有一個叫天亡的人,,協(xié)助周武王做祭祀活動,。其銘文為:“天亡又(佑)王,衣祀于不(丕)顯考文王,,喜事上帝,。" “天亡"這個人配合周武王做完祭祀上帝的活動,并且得到周武王的封賜,,做了大豐簋來紀(jì)念這件事,。近現(xiàn)代有一位重要的古文字學(xué)權(quán)威,叫于省吾,。

他認(rèn)為大豐簋所說的“天亡" 這個人,,就是太公望,即姜太公,。為什么姜太公要做這么一個青銅簋來紀(jì)念這次祭祀活動呢,?因?yàn)橹芪渫跫漓肷系郏浼乐芪耐?,太公望輔助周武王祭祀,,這是王以下最高的宗教地位,而太公望本身不是王族,,所以他特別感激這種認(rèn)同,,制作天亡簋來紀(jì)念這件事。

可見,,姜太公是周武王的最高助祭,。《左傳》上說“國之大事,,在祀與戎",,在姜太公那個時代,一個人的地位由“祀"與“戎”所決定,,也由 “祀"與“戎"來標(biāo)志,。姜太公無論是祭祀權(quán)力還是在軍事方面,都是一人之下萬人之上,,他的軍事功勞和宗教地位,,都是非常高的。

以道治齊

姜太公不僅是周朝的開國太師,,他還同時受封于齊(封地在營丘,,即現(xiàn)在的山東淄博一帶),建立了自己獨(dú)立的國家,,并且把齊國發(fā)展成了大國,。那么,,姜太公是用什么樣的理念治理齊國的呢?他的治國哲學(xué)就是后來的道家黃老學(xué),,大體是道家和法家的結(jié)合,,用不干預(yù)的方式來釋放社會活力,用法律來維持社會秩序,。

《史記·魯周公世家》載:“魯公伯禽之初受封之魯,三年而后報政周公,。周公曰何遲也,?'伯禽曰: '變其俗,革其禮,,喪三年然后除之,,故遲。'太公亦封于齊,,五月而報政周公,。周公曰:'何疾也?'曰:'吾簡其君臣禮,,從其俗為也,。'周公嘆曰: ·嗚呼,魯后世其北面事齊矣,!夫政不簡不易,,民不有近;平易近民,,民必歸之,。' "《史記·齊太公世家》又載:“太公至國,修政,,因其俗,,簡其禮,通商工之業(yè),,便魚鹽之利,,而人民多歸齊,齊為大國,。

"意思是太公受封齊地后,,修明政治,他沒有在齊國大搞禮教,,而是順著當(dāng)?shù)乩习傩兆约旱娘L(fēng)俗,,簡化禮儀,順其自然,。因?yàn)辇R地農(nóng)業(yè)條件不好,,他就鼓勵發(fā)展工商業(yè),,利用靠近海邊的便利條件,發(fā)展?jié)O業(yè)和鹽業(yè),,齊國經(jīng)濟(jì)很快就繁榮起來了,。因人們少有禮教約束,又有法治秩序,,所以四方的人都涌向齊國,,齊國一躍而成為東方大國。

后來《管子》一書,,大體繼承了姜太公治理齊國的思想,,即道家加法家,用今天的話說就是自由加法治,。在北方,,山東人富有商業(yè)傳統(tǒng),這是從姜太公開始的,。

作為一代開國元勛,,姜太公位高權(quán)重,深得周武王信任,。為示優(yōu)寵,,周武王還娶姜太公的女兒為正妃,這樣姜太公就成了周武王的岳父,。后來的周成王,、周康王分別是姜太公的外孫和重外孫。

姜,、周因聯(lián)姻而關(guān)系更加密切,,在齊國的傳統(tǒng)中,姜氏跟周王室是一家人,。后來齊國發(fā)展壯大,,成為春秋五霸之首,而周王室卻日漸衰落下去,,但作為霸主的齊國并不去欺負(fù)周王室,,依然是 “

外攘夷狄,內(nèi)尊天子",,維護(hù)周王室天下共主的地位,。如果沒有齊國對周王室的支撐,東周王朝恐怕不會延續(xù)五百多年,。

《太公六韜》中的天下觀

姜太公還是一位重要的理論家,、思想家,有一部重要的兵書《太公六韜》,,就托名姜太公撰著,?!短w》雖為兵書,但其中所講的道家的天下觀與姜太公的思想很接近,。書中說,,周文王見到姜太公,向他請教治國之道,,姜太公是這么回答的:

天下非一人之天下,,乃天下之天下也。同天下之利者,,則得天下,。擅天下之利者,則失天下,。天有時,,得有財,,能與人共之者,,仁也。仁之所在,,天下歸之,。免人之死,解人之難,,救人之患,,濟(jì)人之急者,德也,。德之所在,,天下歸之。與人同憂同樂,,同好同惡者,,義也。義之所在,,天下赴之,。凡人惡死而樂生,好德而歸利,,能生利者,,道也。道之所在,,天下歸之,。

上述這段文言文,大致意思是:天下不是一個人的天下,,而是所有人共同的天下,。能與所有人共享天下利益的,,就能得天下;相反,,誰壟斷天下的利益,,誰就會失掉天下。天有四時,,得有財富,,與人共享,才可以稱得上“仁",;免除人們的死刑,,消除人們的禍患,解救人們的急難,,才可以稱得上“德",;能與人同憂樂、同好惡,,才可以稱得上“義",;能滿足人們的訴求,為人們謀求利益,,才可以稱得上“道"(指實(shí)行王道),。一個人只有具備了“仁" “義" “道" “德",天下之人才會來歸附他,。

《太公六韜》所講的天下觀有一種中國式的民主理念:天下屬于天下人,,而不屬于某一人,不屬于某一家族,。因此,要按照天下人共享天下之利的原則來構(gòu)建國家的文化和制度,。這是一個在中國歷史上非常有突破性的天下觀。

(編輯:映雪)

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機(jī),? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元