“華亭鶴唳”,典出《世說新語》,。晉惠帝太安二年,,“陸平原河橋敗,為盧志所讒被誅,。臨刑嘆曰:‘欲聞華亭鶴唳,,可復(fù)得乎?’”大意是指感慨生平,,慨嘆仕途險惡,、人生無常之詞。

男主蕭定權(quán)讓很多人想到北宋那位“諸事皆能,,獨不能為君”的宋徽宗趙佶,,兩人的際遇頗為相似,呼應(yīng)《鶴唳華亭》整體的故事基調(diào):可憐生在帝王家,。

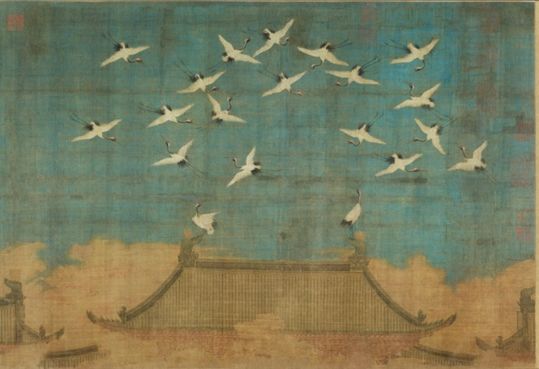

宋徽宗“御畫并書”的《瑞鶴圖》頗為點題,,既是祥瑞華麗,又預(yù)示著大廈將傾,。當(dāng)時的宋朝已經(jīng)處在風(fēng)雨飄搖的階段,,卻又有 “國運興隆”的希望?;侍邮挾?quán)如禁中之鶴,,看似自由卻又身不由己。

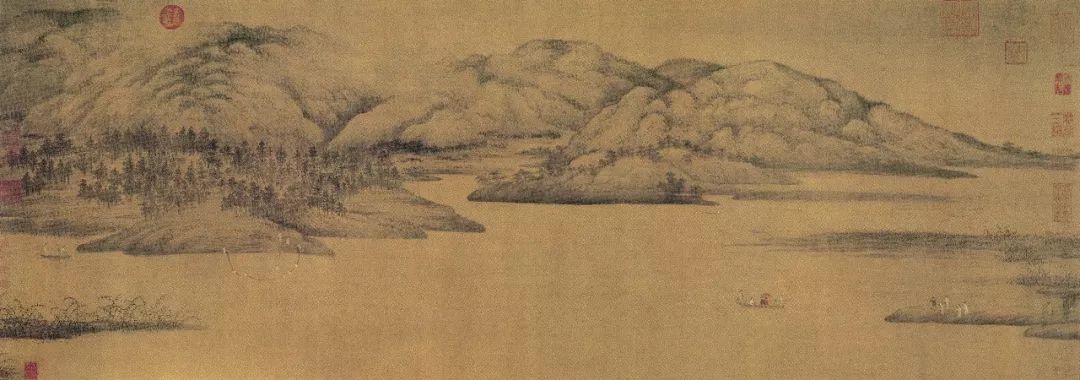

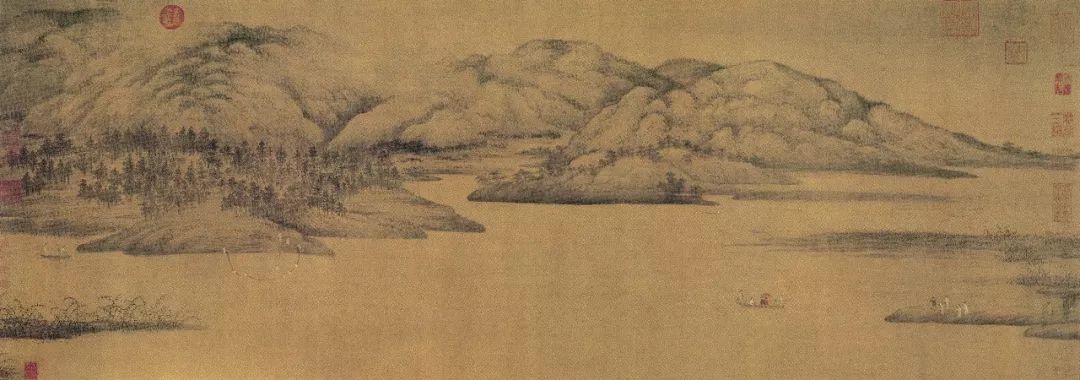

北宋 宋徽宗《瑞鶴圖》

《瑞鶴圖》宋徽宗御題中,,正好有“唳”“鶴”兩字

著名哲學(xué)家李澤厚曾在其編寫的《給孩子的美的歷程》中,,如是形容有宋一代:“宋代是以'郁郁乎文哉'著稱的,它大概是中國古代歷史上文化最發(fā)達(dá)的時期,上自皇帝本人,、官僚巨宦,,下到各級官吏和地主士紳,構(gòu)成一個比唐代遠(yuǎn)為龐大也更有文化教養(yǎng)的階級或階層,?!?

今天活字君與書友們分享《給孩子的美的歷程》中關(guān)于宋代繪畫藝術(shù)的篇章,共同體會李澤厚所言“無我之境”與“詩意追求”,。

本文摘自《給孩子的美的歷程》

文 | 李澤厚

李澤厚,,湖南長沙寧鄉(xiāng)縣道林人,生于1930年6月,。中國社會科學(xué)院哲學(xué)研究所研究員,、巴黎國際哲學(xué)院院士、美國科羅拉多學(xué)院榮譽(yù)人文學(xué)博士,,德國圖賓根大學(xué),、美國密歇根大學(xué)、威斯康星大學(xué)等多所大學(xué)客座教授,,主要從事中國思想史和哲學(xué),、美學(xué),、倫理學(xué)研究,。著作有《批判哲學(xué)的批判》《中國近代思想史論》《中國古代思想史論》《中國現(xiàn)代思想史論》《美的歷程》《美學(xué)四講》等。

緣起

審美興味和美的理想由具體人事,、仕女牛馬轉(zhuǎn)到自然對象,、山水花鳥,當(dāng)然不是一件偶然事情,。它是歷史行徑,、社會變異的間接而曲折的反映。與中唐到北宋進(jìn)入后期封建制度的社會變異相適應(yīng),,地主士大夫的心理狀況和審美趣味也在變異,。經(jīng)過中晚唐的沉溺聲色繁華之后,士大夫們一方面仍然延續(xù)著這種沉溺(如花間,、北宋詞所反映),,同時又日益陶醉在另一個美的世界之中,這就是自然風(fēng)景山水花鳥的世界,。

自然對象特別是山水風(fēng)景,,作為這批人數(shù)眾多的世俗地主士大夫(不再只是少數(shù)門閥貴族)居住、休息,、游玩,、觀賞的環(huán)境,處在與他們現(xiàn)實生活親切依存的社會關(guān)系之中。而他們的現(xiàn)實生活既不再是在門閥士族壓迫下要求奮發(fā)進(jìn)取的初盛唐時代,,也不同于謝靈運伐山開路式的六朝貴族的掠奪開發(fā),,基本是一種滿足于既得利益,希望長久保持和固定,,從而將整個封建農(nóng)村理想化,、牧歌化的生活、心情,、思緒和觀念,。

門閥士族以其世襲的階級地位為榮,世俗地主則以官爵為榮,。這兩個階級對自然,、農(nóng)村、下層人民的關(guān)系,、態(tài)度并不完全一樣,。二者的所謂“隱逸”的含義和內(nèi)容也不一樣。六朝門閥時代的“隱逸”基本上是一種政治性的退避,,宋元時代的“隱逸”則是一種社會性的退避,,它們的內(nèi)容和意義有廣狹的不同(前者狹而后者廣),從而與他們的“隱逸”生活直接相關(guān)的山水詩畫的藝術(shù)趣味和審美觀念也有深淺的區(qū)別(前者淺而后者深),。

不同于少數(shù)門閥貴族,,經(jīng)由考試出身的大批士大夫常常由野而朝,由農(nóng)(富農(nóng),、地主)而仕,,由地方而京城,由鄉(xiāng)村而城市,。這樣,,丘山溪壑、野店村居倒成了他們的榮華富貴,、樓臺亭閣的一種心理需要的補(bǔ)充和替換,,一種情感上的回憶和追求,從而對這個階級具有某種普遍的意義,。除去技術(shù)因素不計外,,這正是為何山水畫不成熟于莊園經(jīng)濟(jì)盛行的六朝,卻反而成熟于城市生活相當(dāng)發(fā)達(dá)的宋代的緣故,。這正如歐洲風(fēng)景畫不成熟于中世紀(jì)反而成熟于資本主義階段一樣,。

中國山水畫不是門閥貴族的藝術(shù),而是世俗地主的藝術(shù),。這個階級不像門閥地主與下層人民(即畫面以所謂“漁樵”為代表的農(nóng)民)那樣等級森嚴(yán),、隔絕嚴(yán)厲,,宋元山水畫所展現(xiàn)出來的題材、主題,、思想情感比六朝以至唐代的人物畫(如閻立本的帝王圖,,張萱、周昉仕女畫等等),,具有遠(yuǎn)為深厚的人民性和普遍性,。但世俗地主階級作為占有者與自然畢竟處在一種閑散、休息,、消極靜觀的關(guān)系之中,,他們最多只能是農(nóng)村生活的享受者和欣賞者。

這種社會階級的特征也相當(dāng)清晰地折射在中國山水畫上:人與自然那種娛悅親切和牧歌式的寧靜,,成為它的基本音調(diào),,即使點綴著負(fù)薪的樵夫、泛舟的漁父,,也決不是什么勞動的頌歌,,而仍然是一幅掩蓋了人間各種痛苦和不幸的、懶洋洋,、慢悠悠的封建農(nóng)村的理想畫,。“渡口只宜寂寂,,人得須是疎疎”,;“野橋寂寞,遙通竹塢人家,;古寺蕭條,,掩映松林佛塔,?!笔挆l寂寞而不頹唐,安寧平靜卻非死滅,,這才符合世俗地主士大夫的生活,、理想和審美觀念。

《鶴唳華亭》劇中背景古畫來源:宋 高克明《溪山雪意圖卷》

“無我之境”

然而,,延續(xù)千年的中國山水畫又不是一成不變的,。明清不論,宋元山水便經(jīng)歷了北宋(主要是前期),、南宋,、元這樣三個里程,呈現(xiàn)出彼此不同的三種面貌和意境,。

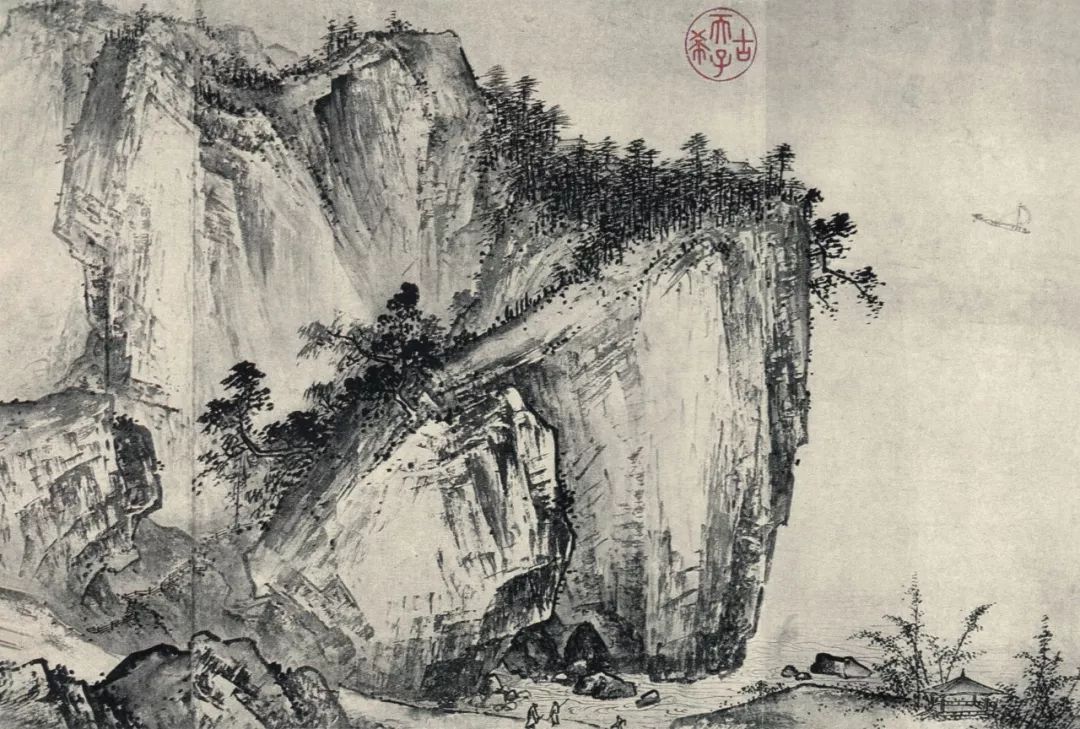

根據(jù)當(dāng)時文獻(xiàn),,北宋山水以李成,、關(guān)仝、范寬三家為主要代表,,今人曾概括說,,“關(guān)仝的峭拔,李成的曠遠(yuǎn)和范寬的雄杰,,代表了宋初山水畫的三種風(fēng)格”,。

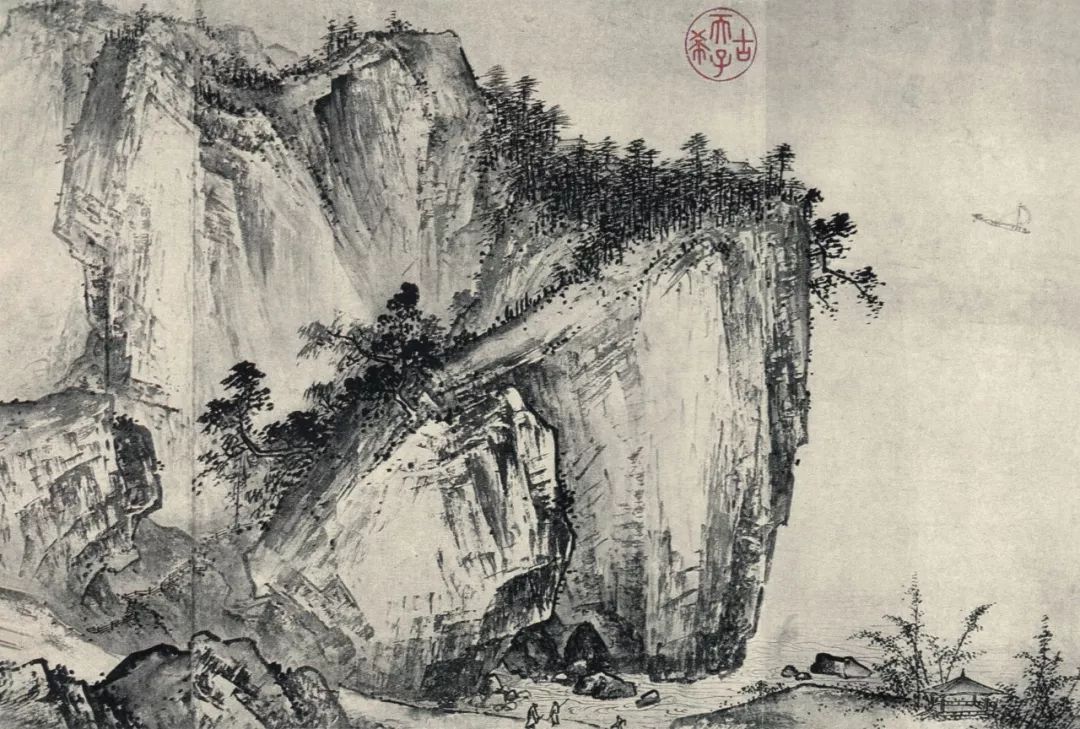

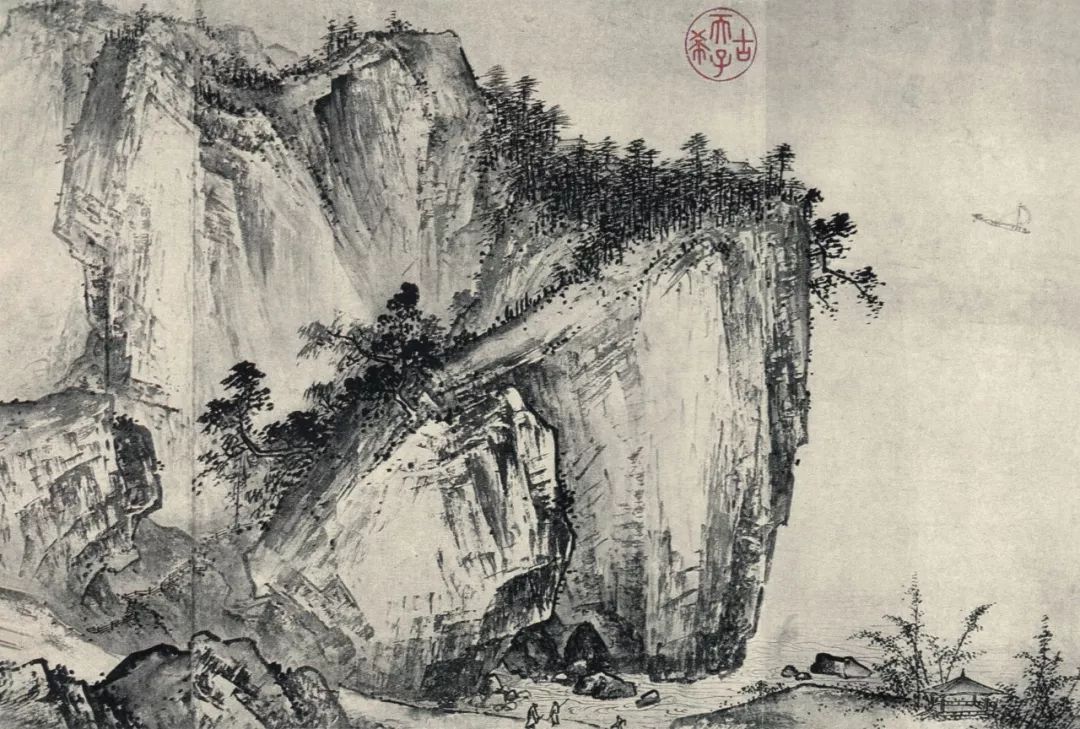

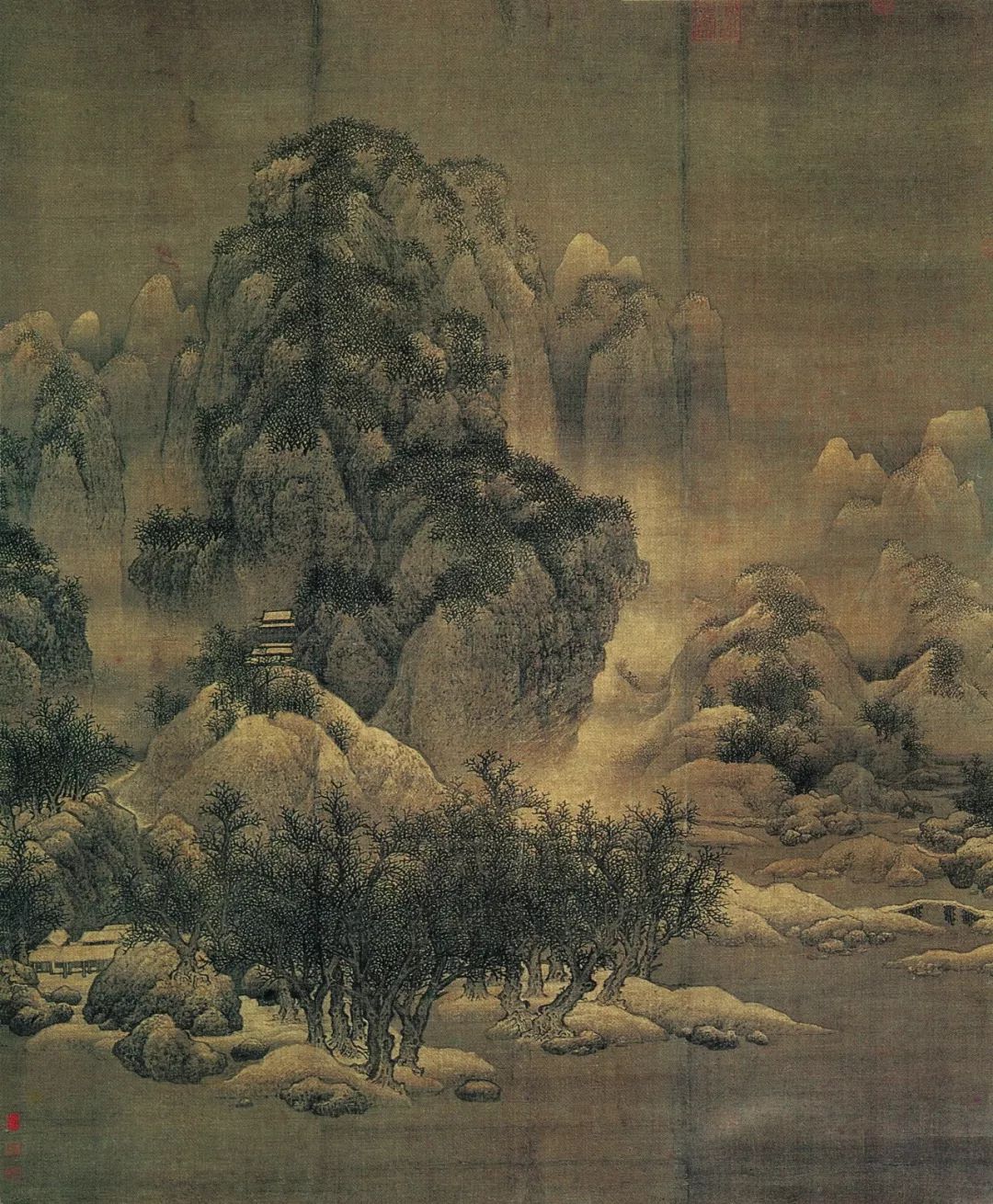

溪山行旅圖(北宋,范寬)

值得注意的是,,這三種不同風(fēng)格主要來自對自己熟悉的自然地區(qū)環(huán)境的真實描寫,,以至他們的追隨者們也多以地區(qū)為特色:“齊魯之士惟摹營丘,關(guān)陜之士惟摹范寬,?!崩畛舍憔忧嘀荩m學(xué)于關(guān)仝,,能寫峰巒重疊,,但其特點仍在描寫齊魯?shù)臒熢破竭h(yuǎn)景色,所謂“煙林平遠(yuǎn)之妙始自營丘”(《圖畫見聞志》),,“成之為畫……縮千里于咫尺,,寫萬趣于指下……林木稠薄,泉流清淺,,如就真景,。”(《圣朝名畫評》)范寬則剛好相反:“李成之筆,,近視如千里之遠(yuǎn),,范寬之筆,遠(yuǎn)望不離坐外,?!保ㄍ希┍憩F(xiàn)的是“山從人面起,云傍馬頭生”的關(guān)陜風(fēng)景,。

據(jù)說關(guān),、范、李三家都學(xué)五代畫家荊浩,,荊作為北宋山水畫的領(lǐng)路人,,正是以刻苦地熟悉所描繪的自然景色為重要特征的:“太行山……因驚其異,遍而賞之,。明日攜筆復(fù)就寫之,,凡數(shù)萬本,方如其真,?!保▊髑G浩:《筆法記》)傳說是荊浩繼六朝謝赫關(guān)于人物畫的“六法”之后,,提出山水畫的“六要”(氣、韻,、思,、景、筆,、墨),,其核心是強(qiáng)調(diào)要在“形似”的基礎(chǔ)上表達(dá)出自然對象的生命,提出了“似”與“真”的關(guān)系問題:“畫者,,畫也,,度物象而取其真……茍似可也,圖真不可及也,?!薄八普叩闷湫危z其氣,,真者氣質(zhì)俱盛,。”(《筆法記》)提出了外在的形似并不等于真實,,真實就要表達(dá)出內(nèi)在的氣質(zhì)韻味,,這樣,“氣韻生動”這一產(chǎn)生于六朝,、本是人物畫的審美標(biāo)準(zhǔn),,便推廣和轉(zhuǎn)移到山水畫領(lǐng)域來了。它獲得了新的內(nèi)容和含義,,終于成為整個中國畫的美學(xué)特色:不滿足于追求事物的外在模擬和形似,,要盡力表達(dá)出某種內(nèi)在風(fēng)神,這種風(fēng)神又要求建立在對自然景色,,對象的真實而又概括的觀察,、把握和描繪的基礎(chǔ)之上。

《鶴唳華亭》劇中背景古畫來源:北宋 李成《晴巒蕭寺圖》這張畫在BBC紀(jì)錄片《文明》出現(xiàn)過,,解說詞把李成歸為“第一代山水畫大師”

所以,,一方面是強(qiáng)調(diào)“氣韻”,,以之作為首要的美學(xué)準(zhǔn)則,;另一方面又要求對自然景象作大量詳盡的觀察和對畫面構(gòu)圖作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌才拧I饺绾?,水如何,,遠(yuǎn)看如何,近看如何,,春夏秋冬如何,,陰晴寒暑如何,,“四時之景不同也”,“朝暮之變者不同也”,,非常重視自然景色隨著季節(jié),、氣候、時間,、地區(qū),、位置、關(guān)系的不同而有不同,,要求畫家精細(xì)準(zhǔn)確地去觀察,、把握和描繪。

但是,,雖求精細(xì)準(zhǔn)確,,又仍然具有較大的靈活性。日有朝暮,,并不計時辰遲早,;天有陰晴,卻不問光暗程度,;地有江南北國山地水鄉(xiāng),,但仍不是一山一水的寫實。無論是季候,、時日,、地區(qū)、對象,,既要求真實又要求有很大的概括性,,這構(gòu)成中國山水畫一大特征。并且,,“真山水如煙嵐,,四時不同。春山淡冶而如笑,,夏山蒼翠而如滴,,秋山明凈而如妝,冬山慘淡而如睡,,畫見其大意而不為刻畫之跡”,。(《林泉高致》)

《林泉高致》是北宋時期論山水畫創(chuàng)作的重要專著。作者郭熙,,字淳夫,,河陽溫縣人,著名畫家,?!读秩咧隆酚晒季幨銎涓腹醯膭?chuàng)作經(jīng)驗和藝術(shù)見解而成,。郭熙在探求山水畫的藝術(shù)美的過程中創(chuàng)立了“三遠(yuǎn)”說,即高遠(yuǎn),、深遠(yuǎn),、平遠(yuǎn),在理論上闡明了中國山水畫所特有的三種不同的空間處理和由此產(chǎn)生的意境美,、章法美,。《林泉高致》存世的古版本有北京圖書館藏明抄本,、《四庫全書》文津閣本和文淵閣本等,。

可見,這是一種移入情感“見其大意”式的形象想像的真實,,而不是直觀性的形體感覺的真實,。所以,它并不造成如西畫那種感知幻覺中的真實感,,而有更多的想像自由,,毋寧是一種想像中的幻覺感?!吧剿锌尚姓?,有可望者,有可游者,,有可居者……但可行可望不如可居可游之為得,。”(同上)正是在這種審美趣味的要求下,,中國山水畫并不采取透視法,,不固定在一個視角,遠(yuǎn)看近看均可,,它不重視諸如光線明暗,、陰影色彩的復(fù)雜多變之類,而重視具有一定穩(wěn)定性的整體境界給人的情緒感染效果,。這種效果不在具體景物對象的感覺知覺的真實,,不在于“可望、可行”,,而在于“可游,、可居”。

“可游可居”當(dāng)然就不應(yīng)是短暫的一時,、一物,、一景?!翱创水嬃钊松艘?,如真在此山中,此畫之景外意也,?!保ㄍ希┘匆笸ㄟ^對自然景物的描繪,表達(dá)出整個生活,、人生的環(huán)境,、理想、情趣和氛圍,。從而,,它所要求的就是一種比較廣闊長久的自然環(huán)境和生活境地的真實再現(xiàn),而不是一時一景的“可望可行”的片刻感受,。

這一特色完整地表現(xiàn)在客觀地整體地描繪自然的北宋(特別是前期)山水畫中,,構(gòu)成了宋元山水的第一種基本形象和藝術(shù)意境。畫面經(jīng)?;蛏綆n重迭,,樹木繁復(fù);或境地寬遠(yuǎn),,視野開闊,;或鋪天蓋地,豐盛錯綜,;或一望無際,,邈遠(yuǎn)遼闊;或“巨嶂高壁,,多多益壯”,;或“溪橋漁浦,洲渚掩映”,。這種基本塞滿畫面的,、客觀的、全景整體性地描繪自然,,使北宋山水畫富有一種深厚的意味,,給予人們的審美感受寬泛、豐滿而不確定,。

雪景寒林圖(北宋,,范寬)

它并不表現(xiàn)出也并不使觀賞者聯(lián)想起某種特定的或比較具體的詩意、思想或情感,,卻仍然表現(xiàn)出,、也使人清晰地感受到那整體自然與人生的牧歌式的親切關(guān)系,好像真是“可游可居”在其中似的。在這好像是純客觀的自然描繪中,,的確表達(dá)了一種生活的風(fēng)神和人生的理想,,又正因為它并不呈現(xiàn)更為確定、具體的“詩情畫意”或觀念意緒,,這就使觀賞審美感受中的想像,、情感、理解諸因素由于未引向固定方向,,而更為自由和寬泛,。隨著全景性整體性的畫面可提供的眾多的范圍和對象,使人們在這種審美感受中去重新發(fā)現(xiàn),、抒發(fā)的余地也就更大一些,。它具有更為豐富的多義性,給予人們流連觀賞的時間和愉快也更持久,。

這是繪畫藝術(shù)中高度發(fā)展了的“無我之境”,。詩、畫以及小說等各類藝術(shù)中都有這種美的類型和藝術(shù)意境,。所謂“無我”,,不是說沒有藝術(shù)家個人情感思想在其中,而是說這種情感思想沒有直接外露,,甚至有時藝術(shù)家在創(chuàng)作中也并不自覺意識到,。它主要通過純客觀地描寫對象(不論是人間事件還是自然景物),終于傳達(dá)出作家的思想情感和主題思想,。從而這種思想情感和主題思想經(jīng)常也就更為寬泛,、廣闊、多義而豐富,。

陶淵明的“曖曖遠(yuǎn)人村,,依依墟里煙,狗吠深巷中,,雞鳴桑樹巔,。”“采菊東籬下,,悠然見南山,。山氣日夕佳,飛鳥相與還”等等便是這種優(yōu)美的“無我之境”,。它并沒有直接表露或抒發(fā)某種情感,、思想,卻通過自然景物的客觀描寫,,極為清晰地表達(dá)了作家的生活,、環(huán)境,、思想、情感,。

陶淵明畫像

畫的“無我之境”由于根本沒有語詞,,就比上述陶詩還要寬泛。但其中又并非沒有情感思想或觀念,,它們?nèi)匀货r明地傳達(dá)出對農(nóng)村景物或山水自然的上述牧歌式的封建士大夫的美的理想和情感,。面對它們,,似乎是在想像的幻覺中面對一大片真山水,。但又不是,而是面對處在小農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會中為地主士大夫所理想化了的山水,。五代和北宋的大量作品,,無論是關(guān)仝的《大嶺晴云》,范寬的《溪山行旅》,、《雪景寒林》,,董源的《瀟湘圖》、《龍袖驕民圖》以及巨然,、燕文貴,、許道寧等等,都如此,。他們客觀地整體地把握和描繪自然,,表現(xiàn)出一種并無確定觀念、含義和情感,,從而具有多義性的無我之境,。

在前述北宋三大家中,當(dāng)時似以李成最享盛名,,但李成真跡早已失傳,,宋代即有“無李論”之說。所傳荊浩,、關(guān)仝的作品均尚欠成熟,,燕、許等人又略遜一籌,。因此,,實際能作為北宋畫這第一種意境主要代表的,應(yīng)是董源(他在后代也比李成更為著名)和范寬兩大家,。

瀟湘圖(局部,,五代,董源)

細(xì)節(jié)忠實和詩意追求

隨著時代的發(fā)展變化,,詩,、畫中的美學(xué)趣味也在發(fā)展變化。從北宋前期經(jīng)后期過渡到南宋,“無我之境”逐漸在向“有我之境”推移,。

這種遷移變異的行程,,應(yīng)該說,與占畫壇統(tǒng)治地位的院體畫派的作風(fēng)有重要關(guān)系,。以愉悅帝王為目的,,甚至皇帝也親自參加創(chuàng)作的北宋宮廷畫院,在享有極度閑暇和優(yōu)越條件之下,,把追求細(xì)節(jié)的逼真寫實,,發(fā)展到了頂峰。所謂“孔雀升高必先舉左”以及論月季四時朝暮,、花蕊葉不同等故事,,說明在皇帝本人倡導(dǎo)下,這種細(xì)節(jié)真實的追求成了宮廷畫院的重要審美標(biāo)準(zhǔn),。于是,,柔細(xì)纖纖的工筆花鳥很自然地成了這一標(biāo)準(zhǔn)的最好體現(xiàn)和獨步一時的藝壇冠冕。這自然也影響到山水畫,。

白頭叢竹圖(南宋,,無款)

與細(xì)節(jié)真實并行更值得重視的畫院的另一審美趣味,是對詩意的極力提倡,。雖然以詩情入畫并非由此開始,,傳說王維已是“畫中有詩”,但作為一種高級審美理想和藝術(shù)趣味的自覺提倡,,并日益成為占據(jù)統(tǒng)治地位的美學(xué)標(biāo)準(zhǔn),,卻要從這里算起。與上述的孔雀升高等故事同時也同樣著名的,,是畫院用詩句作題目進(jìn)行考試的種種故事,。如“嫩綠枝頭紅一點,動人春色不須多”,,“蝴蝶夢中家萬里”“踏花歸去馬蹄香”等等(參見陳善:《捫虱新語》,、鄧椿:《畫繼》等書)??傊?,是要求畫面表達(dá)詩意。

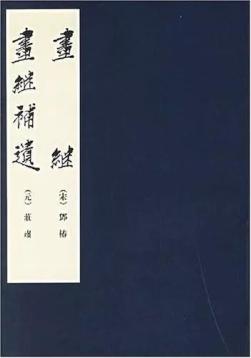

《畫繼》是南宋鄧椿作,,作者將北宋熙寧七年至南宋乾道三年間有關(guān)繪畫的見聞輯錄成書,,共十卷。一至七卷是當(dāng)時畫家傳記,,卷八為鄧氏所見私家收藏作品目錄,,卷九,、十則以雜記體裁對繪畫藝術(shù)提出見解?!懂嬂^:畫繼補(bǔ)遺》為元代莊肅著,,作者將144年間南宋畫家84人輯錄成書,作為《畫繼》補(bǔ)充,,使南宋時代畫家事跡得以流傳,。

中國詩素以含蓄為特征,所謂“含不盡之意見于言外”,,從而山水景物畫面如何能既含蓄又準(zhǔn)確即恰到好處地達(dá)到這一點,,便成了中心課題,為畫師們所不斷追求,、揣摩,。畫面的詩意追求開始成了中國山水畫的自覺的重要要求,?!八囍}如野水無人渡,孤舟盡日橫,,自第二人以下,,多系空舟岸側(cè),或拳鷺于舷間,,或棲鴉于蓬背,;獨魁則不然,畫一舟人臥于舟尾,,橫一孤笛,,其意以為非無舟人,止無行人耳,?!保ā懂嬂^》)沒有行人,畫面可能產(chǎn)生某種荒涼感,,“非無舟人,,只無行人”,才能準(zhǔn)確而又含蓄地表達(dá)出一幅閑散,、緩慢,、寧靜、安逸,、恰稱詩題的抒情氣氛和牧歌圖畫,。

宋代是以“郁郁乎文哉”著稱的,它大概是中國古代歷史上文化最發(fā)達(dá)的時期,,上自皇帝本人,、官僚巨宦,,下到各級官吏和地主士紳,構(gòu)成一個比唐代遠(yuǎn)為龐大也更有文化教養(yǎng)的階級或階層,。繪畫藝術(shù)上,,細(xì)節(jié)的真實和詩意的追求是基本符合這個階級在“太平盛世”中發(fā)展起來的審美趣味的。但這不是從現(xiàn)實生活中而主要是從書面詩詞中去尋求詩意,,這是一種雖優(yōu)雅卻纖細(xì)的趣味,。

這種審美趣味在北宋后期即已形成,到南宋院體中到達(dá)最高水平和最佳狀態(tài),,創(chuàng)造了與北宋前期山水畫很不相同的另一種類型的藝術(shù)意境,。

花藍(lán)圖(南宋,李嵩)

如果看一下馬遠(yuǎn),、夏珪以及南宋那許許多多的小品:深堂琴趣,、柳溪歸牧、寒江獨釣,、風(fēng)雨歸舟,、秋江暝泊、雪江賣魚,、云關(guān)雪棧,、春江帆飽……等等,這一特色便極明顯,。它們大都是在頗為工致精細(xì)的,、極有選擇的有限場景、對象,、題材和布局中,,傳達(dá)出抒情性非常濃厚的某一特定的詩情畫意來。

細(xì)節(jié)真實和詩意追求正是它們的美學(xué)特色,,與北宋前期那種整體而多義,、豐滿而不細(xì)致的情況很不一樣了。這里不再是北宋那種氣勢雄渾邈遠(yuǎn)的客觀山水,,不再是那種異常繁復(fù)雜多的整體面貌,;相反,更經(jīng)常出現(xiàn)的是頗有選擇取舍地從某個角度,、某一局部,、某些對象甚或某個對象的某一部分出發(fā)的著意經(jīng)營,安排位置,,苦心孤詣,,在對這些遠(yuǎn)為有限的對象的細(xì)節(jié)忠實描繪里,表達(dá)出某種較為確定的詩趣,、情調(diào),、思緒,、感受。它不再像前一時期那樣寬泛多義,,不再是一般的“春山煙云連綿人欣欣,,夏山嘉木繁陰人坦坦……”,而是要求得更具體和更分化了,。

梅石溪鳧圖(南宋,,馬遠(yuǎn))

盡管標(biāo)題可以基本相同,由畫面展示出來的情調(diào)詩意卻并不完全一樣,。被稱為“剩水殘山”的馬,、夏,便是典型代表,。應(yīng)該說,,比起北宋那種意境來,題材,、對象,、場景、畫面是小多了,,一角山巖,、半截樹枝都成了重要內(nèi)容,占據(jù)了很大畫面,;但刻劃卻精巧細(xì)致多了,自覺的抒情詩意也更為濃厚,、鮮明了,。

像被稱為“馬一角”的馬遠(yuǎn)的山水小幅里,空間感非常突出,,畫面大部分是空白或遠(yuǎn)水平野,,只一角有一點點畫,令人看來遼闊無垠而心曠神怡,。誰能不在馬,、夏的“剩水殘山”和南宋那些小品前蕩漾出各種輕柔優(yōu)美的愉快感受呢?南宋山水畫把人們審美感受中的想像、情感,、理解諸因素引向更為確定的方向,,導(dǎo)向更為明確的意念或主題,這就是宋元山水畫發(fā)展歷程中的第二種藝術(shù)意境,。

踏歌圖(南宋,,馬遠(yuǎn))

這是不是“有我之境”呢?是,又不是,。相對于第一種意境,,可以說是:藝術(shù)家的主觀情感,、觀念在這里有更多的直接表露。但相對于下一階段來說,,它又不是:因為無論在對對象的忠實描寫上,,或抒發(fā)主觀情感觀念上,它仍然保持了比較客觀的態(tài)度,。詩意的追求和情感的抒發(fā),,盡管比北宋山水遠(yuǎn)為自覺和突出,但基本仍從屬于對自然景色的真實再現(xiàn)的前提之下,。所以,,它處在“無我之境”到“有我之境”的過渡行程之中,是厚重的院體畫而非意氣的文人畫,。它基本仍應(yīng)屬“無我之境”,。

煙岫林居圖(南宋,夏珪)

宋畫中這第二種藝術(shù)意境是一種重要的開拓,。無論從內(nèi)容到形式,,都大大豐富發(fā)展了中國民族的美學(xué)傳統(tǒng),作出了重要貢獻(xiàn),。詩意追求和細(xì)節(jié)真實的同時并舉,,使后者沒有流于庸俗和呆板(“匠氣”),使前者沒有流于空疏和抽象(“書卷氣”),。相反,,從形似中求神似,由有限(畫面)中出無限(詩情),,與詩文發(fā)展趨勢相同,,日益成為整個中國藝術(shù)的基本美學(xué)準(zhǔn)則和特色。對稱走向均衡,,空間更具意義,,以少勝多,以虛代實,,計白當(dāng)黑,,以一當(dāng)十,日益成為藝術(shù)高度發(fā)展的形式,。

并且,,由于這種山水是選擇頗有局限的自然景色的某個部分某些對象,北宋畫那種地域性的不同特色便明顯消退,。哪里沒有一角山水,、半截樹枝呢?哪里沒有小橋流水、孤舟獨釣?zāi)?哪里沒有春江秋月,、風(fēng)雨歸舟呢?描繪的具體景物盡管小一些,,普遍性反而更大了,。抒發(fā)的情感觀念盡管更確定一些,卻更鮮明更濃烈了,。它們確乎做到了“狀難言之景列于目前,,含不盡之意溢出畫面”,創(chuàng)造了中國山水畫另一極高成就,。北宋渾厚的,、整體的、全景的山水,,變而為南宋精巧的,、詩意的、特寫的山水,,前者以雄渾,、遼闊、崇高勝,,后者以秀麗,、工致、優(yōu)美勝,。兩美并峙,,各領(lǐng)千秋。

溪山清遠(yuǎn)圖(局部,,南宋,,夏珪[傳])

(編輯:紅研)

《科學(xué)導(dǎo)報今日文教》征稿可發(fā)新聞、政工論壇,、學(xué)術(shù)論文,、課題研究、講座,、學(xué)生作文、書畫,、攝影作品,、傳記、專家,、企業(yè)專訪,、廣告軟文等,歡迎投稿,。國內(nèi)統(tǒng)一刊號:CN37—0016,郵發(fā)代號:23—139 電話:010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元