|

|

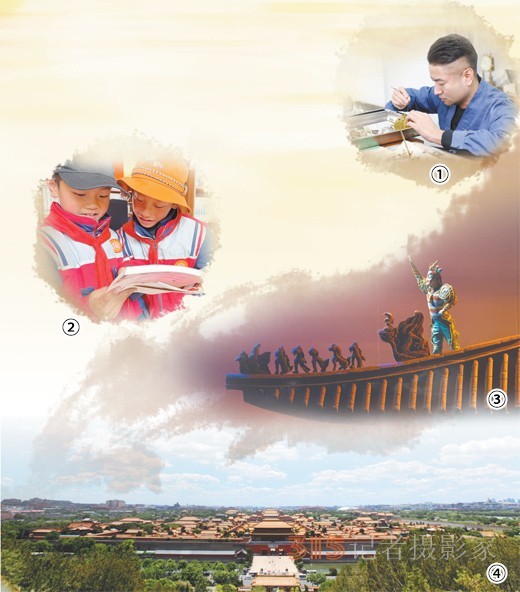

圖①:故宮博物院研究館員亓昊楠在修復(fù)古鐘表,。 |

承載燦爛文明,傳承歷史文化,維系民族精神,。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào),“讓收藏在博物館里的文物,、陳列在廣闊大地上的遺產(chǎn),、書寫在古籍里的文字都活起來”。

黨的十八大以來,,各地各有關(guān)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)以習(xí)近平同志為核心的黨中央關(guān)于堅(jiān)持保護(hù)第一,、加強(qiáng)管理、挖掘價(jià)值,、有效利用,、讓文物活起來的工作要求,全面提升文物保護(hù)利用和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承水平,,讓文物說話,,讓歷史說話,讓文化說話,。我國豐富厚重的文物和文化遺產(chǎn),,日益成為提供公共文化服務(wù),、滿足人民精神文化生活需求的重要方面。

在國際博物館日到來之際,,記者走近收藏在博物館里的文物,、造訪陳列在廣闊大地上的遺產(chǎn)、品讀書寫在古籍里的文字,,感受文物中蘊(yùn)含的絢爛文化,,探尋讓文物活起來的實(shí)踐路徑。從今天起,,記者調(diào)查版推出“讓文物活起來”系列報(bào)道,。

習(xí)近平總書記指出,故宮是了解中國歷史文化不可或缺的窗口,。

建筑面積17萬平方米,,故宮是世界上保存最完整的古代木結(jié)構(gòu)宮殿建筑群;年均接待游客1500萬人次左右,,故宮是世界上來訪觀眾最多的博物館,;存藏有各類文物藏品186萬余件(套),故宮是世界上收藏中國文物最多的博物館,,其中珍貴文物占全國國有文博單位館藏珍貴文物的四成以上,。

“新時(shí)代新征程,故宮博物院以習(xí)近平總書記對(duì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作的一系列重要論述,、重要指示為指導(dǎo),,不斷加大故宮文化遺產(chǎn)系統(tǒng)性保護(hù)的力度,穩(wěn)步推進(jìn)平安故宮,、學(xué)術(shù)故宮,、數(shù)字故宮和活力故宮建設(shè),努力構(gòu)建符合故宮實(shí)際,、引領(lǐng)博物館和世界旅游景區(qū)發(fā)展方向的發(fā)展體系,?!惫蕦m博物院院長王旭東表示,,故宮博物院將堅(jiān)持守正創(chuàng)新,更好肩負(fù)起真實(shí)完整地保護(hù)傳承弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的使命,,全力將這座國際一流的博物館建成世界文化遺產(chǎn)保護(hù)的典范,、文化和旅游融合的引領(lǐng)者、文明交流互鑒的中華文化會(huì)客廳,。

一座鐘鼓樓蘊(yùn)含獨(dú)特人文內(nèi)涵

修繕珍貴文物,,建設(shè)“平安故宮”,17萬平方米宮殿建筑群,、186萬余件(套)文物藏品納入保護(hù)規(guī)劃

鐘聲雄渾深沉,,鼓點(diǎn)鏗鏘激昂,,跟隨故宮博物院古建部高級(jí)工程師黃占均的腳步,參觀北京“時(shí)間的故事”數(shù)字互動(dòng)體驗(yàn)展,,仿若打開了穿越時(shí)空的光影“長卷”——

耳畔,,鐘鼓聲余音裊裊;眼前,,午門,、神武門、鐘鼓樓等一一浮現(xiàn),。明清時(shí)期,,這些古老城樓內(nèi)曾置有鐘鼓,如今借助數(shù)字孿生技術(shù),,定更之鼓,、報(bào)時(shí)之鐘在虛擬現(xiàn)實(shí)場景下得以再現(xiàn)。

“暮鼓晨鐘,,是延續(xù)千年的授時(shí)方式,。我國諸多歷史文化名城都建有鐘鼓樓?!秉S占均介紹,,江蘇常州有鐘樓區(qū),江蘇南京,、福建福州,、河南開封均有鼓樓區(qū)……一個(gè)個(gè)古老地名,蘊(yùn)含著鐘鼓樓在城市歷史發(fā)展中的獨(dú)特人文內(nèi)涵,。

“鮮為人知的是,,紫禁城內(nèi)也有自己的鐘鼓樓?!秉S占均說,,這便是坐落于中軸線上的神武門城樓。

“神武門舊設(shè)鐘,、鼓,,由鑾儀衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,欽天監(jiān)指示更點(diǎn),,每日由博士1員輪值,。黃昏后鳴鐘108響,鐘后敲鼓起更,。其后每更打鐘擊鼓,,啟明時(shí)復(fù)鳴鐘報(bào)曉?!睔v史文獻(xiàn)如此記載,。

實(shí)地探訪,,穿過神武門城樓,踏著青磚路向西,,沿紅墻行至英華殿,,神武門古鐘映入眼簾。

銅鐘兩米多高,,鐘面刻有龍紋,,鐘紐以神獸蒲牢塑形,鐘身9個(gè)大字蒼勁有力,,上書“大明嘉靖戊午年秋鑄”,。

雙手輕撫神武門古鐘,思緒涌上黃占均心頭,。

41年前,,她進(jìn)入故宮博物院工作,彼時(shí)這座大鐘就安放在神武門城樓,,黃占均上下班常途經(jīng)于此,。

20年前,神武門大修項(xiàng)目啟動(dòng),,黃占均擔(dān)任設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人,,神武門成為她職業(yè)生涯中領(lǐng)銜負(fù)責(zé)的第一個(gè)古建大修工程。

兩年前,,神武門城臺(tái)及紫禁城城墻西北段修繕項(xiàng)目實(shí)施,,融入了預(yù)防性保護(hù)理念,這讓修了半輩子古建的黃占均頗感欣慰,。

神武門鐘鼓,,鏤刻出古人的時(shí)間秩序;神武門城樓,,見證著故宮文物修復(fù)者的匠心傳承,。

與諸多木質(zhì)結(jié)構(gòu)建筑一樣,神武門也曾年久失修,,如何守護(hù)好這里的一磚一瓦,?

——案頭上,圖紙高高摞起:經(jīng)黃占均團(tuán)隊(duì)實(shí)地勘察,,古建結(jié)構(gòu)躍然紙上,,平面,、立面,、剖面等多維度展示一目了然。一支水筆描線繪圖,,一把刮刀即時(shí)修改,,一筆一畫都浸潤著黃占均的心血與汗水,。

——相冊里,修繕場景再現(xiàn):踩著腳手架,,黃占均徒手爬上20多米高的房頂,,這里就是她的作業(yè)區(qū)?;驈澭@入梁架手工測量,,或揭開琉璃瓦探查鑒損……黃占均帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)攻堅(jiān)克難,圓滿完成了神武門大修項(xiàng)目,。

表面脫釉七成以上的琉璃瓦掛釉復(fù)燒,,望板、里口木等構(gòu)件受損部位精準(zhǔn)鑲補(bǔ),,糟朽變形的鑷頭釘依照傳統(tǒng)手工技藝重新打制……說起神武門修繕工程,,黃占均如數(shù)家珍。

從神武門拆卸下的上萬個(gè)受損構(gòu)件被一一編號(hào)標(biāo)記,,清晰注明了形制和位置,,本著最小干預(yù)原則,修復(fù)后悉數(shù)復(fù)歸原位,。

“修舊如舊,,故宮的鐘鼓樓重?zé)ㄉ鷻C(jī)?!秉S占均說,,晨鐘暮鼓聲雖已塵封在歷史長河中,但神武門巍然挺立,,見證著城墻內(nèi)外的滄桑變遷,。如今,神武門已成為故宮博物院觀眾流量最大的出入口,。

2013年,,國務(wù)院批復(fù)《“平安故宮”工程總體方案》,建筑面積17萬平方米的古代木結(jié)構(gòu)宮殿建筑群,、186萬余件(套)文物藏品被納入保護(hù)規(guī)劃,。

一臺(tái)機(jī)械鐘標(biāo)注文化印跡

傳承非遺技藝,建設(shè)“學(xué)術(shù)故宮”,,5項(xiàng)修復(fù)技藝列入國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄

齒輪嚙合噠噠作響,、九層寶塔緩緩升降、八音鈴聲清脆悠揚(yáng)……走進(jìn)故宮博物院正在舉辦的“紫禁城與凡爾賽宮——17,、18世紀(jì)的中法交往”展覽現(xiàn)場,,“琺瑯樓萬壽無疆升降塔鐘”展柜前人頭攢動(dòng)。

遠(yuǎn)觀似雕塑,,近看鑲鐘表,,這臺(tái)近300年歷史的古鐘高1.08米,,由紅色琉璃寶石、藍(lán)底嵌花紋琺瑯板裝飾而成,,每一層皆塑有人物,,每逢整點(diǎn)報(bào)時(shí),或原地打轉(zhuǎn),、或拱手拜塔……神情動(dòng)作栩栩如生,。

兩年前,“琺瑯樓萬壽無疆升降塔鐘”還存藏在庫房里,,走時(shí)機(jī)芯年久失修,,軸輪損壞、鏈條脫落,。歷時(shí)近半年,,故宮博物院研究館員、國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)古代鐘表修復(fù)技藝傳承人亓昊楠陸續(xù)拆解零件500余個(gè),,清洗,、修復(fù)、保養(yǎng)后悉數(shù)復(fù)原,,原本灰撲撲的古鐘煥然一新,。

一雙巧手連綴古今,亓昊楠自2005年進(jìn)入故宮博物院工作以來,,已成功修復(fù)受損古鐘表逾百件,。故宮博物院藏有鐘表1500余件,不少是絕世孤品,,修復(fù)過程無圖紙可供參考,,修復(fù)技術(shù)源于300多年前的清宮造辦處做鐘處,是流傳至今從未失傳的傳統(tǒng)技藝,。

“滴答,、滴答……”推開故宮博物院文保科技部鐘表室大門,,室內(nèi)安靜得只能聽到鐘表走時(shí)的聲音,。操作臺(tái)前,亓昊楠手持長柄木刷清洗零件,,因機(jī)芯銹蝕嚴(yán)重乃至粘連在一起,,用煤油浸泡后方能清除銹漬。

長方形的槽盆里,,淡黃色煤油散發(fā)出刺鼻氣味,,亓昊楠小心翼翼地清洗著每一個(gè)縫隙。因?yàn)榇飨鹉z手套摸不準(zhǔn)零件的磨損程度,他經(jīng)常雙手泡在煤油里一兩個(gè)小時(shí),。如今雖有化學(xué)清洗劑,,但存在腐蝕風(fēng)險(xiǎn),,亓昊楠與故宮的其他鐘表修復(fù)師們依然堅(jiān)守著從老一輩那里傳承來的規(guī)矩——寧可傷手,,不傷文物。

歷經(jīng)一遍遍清洗,,銅質(zhì)零件重現(xiàn)光澤,。“珍貴的不僅是材質(zhì),,更是傳承數(shù)百年的精湛技藝,。”亓昊楠介紹,,2014年,,古代鐘表修復(fù)技藝列入第四批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄,成為故宮博物院申報(bào)的第一項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),。

亓昊楠打磨著齒輪,,也打磨著自己的心性。以匠心喚醒塵封的歷史,,他與他的師傅故宮博物院研究館員王津合作出版了“我在故宮修鐘表”系列叢書,。2019年,亓昊楠推出“故宮古鐘表修復(fù)師”短視頻賬號(hào),,累計(jì)發(fā)布視頻1400余條,。

“古代鐘表修復(fù)技藝是‘學(xué)術(shù)故宮’建設(shè)的重要體現(xiàn)?!惫蕦m博物院研究館員,、故宮研究院鐘表研究所所長郭福祥說,2020年以來,,故宮博物院與承德避暑山莊博物館,、廣東省博物館、沈陽博物館等5家文博單位共建古鐘表聯(lián)合修復(fù)室,,修復(fù)古鐘表40余件,。

“機(jī)械鐘表是舶來品,是東西方文化交流的媒介和載體,,修復(fù)后的古鐘表為故宮學(xué)研究提供了難得的實(shí)物資料,。”郭福祥是“紫禁城與凡爾賽宮——17,、18世紀(jì)的中法交往”展覽中方策展人,,展覽中的一只銅鍍金殼懷表令他印象深刻,這只表的表盤中心是法式金色百合花圖案,機(jī)芯內(nèi)擺輪保護(hù)罩鏤雕著中國龍,。

為何這只西洋懷表雕刻著中國龍,?郭福祥通過考據(jù)研究發(fā)現(xiàn),這是法國宮廷贈(zèng)送給中國皇室的禮物,。龍與百合花的相遇,,體現(xiàn)出“你中有我,我中有你”的理念和不同文明間的相互欣賞,、相互尊重,,是中法兩國文化交流的歷史見證。

這件文物的故事,,在2023年底舉辦的“故宮學(xué)人講故宮”系列講座上引發(fā)廣泛關(guān)注,。這類嚴(yán)謹(jǐn)又有趣的考證,在郭福祥的學(xué)術(shù)著作《時(shí)間的歷史映像——中國鐘表史論集》里還有很多,。

傳承非遺技藝,,建設(shè)“學(xué)術(shù)故宮”。故宮博物院已擁有以古書畫臨摹復(fù)制技藝,、古代鐘表修復(fù)技藝等5項(xiàng)國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)為代表的10多個(gè)門類的保護(hù)修復(fù)專業(yè)隊(duì)伍,。

一本日歷冊融合虛擬現(xiàn)實(shí)

激活歷史記憶,建設(shè)“數(shù)字故宮”,,95萬件文物實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,,超過10萬件文物的高清數(shù)字影像免費(fèi)公開

鳥“飛”魚“躍”、花“開”葉“搖”……翻開2024年書畫版《故宮日歷》,,只需用手機(jī)攝像頭掃一掃,,紙張上的二維圖片即刻幻化成屏幕中的三維動(dòng)畫。借助AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))技術(shù),,印制在日歷上的《金魚百影圖卷》《荷花鴛鴦圖軸》等名作立時(shí)“活”起來了,,仿佛凝固的時(shí)光得以重新流淌。

“今年是閏年,,366件文物串起全年366天,,《故宮日歷》以一日一寶的‘日更’形式將時(shí)間具象化?!惫蕦m博物院黨委書記,、副院長都海江說,人們可以品,、讀,、賞、悟,,日歷所承載的文化內(nèi)涵更加豐沛,。自2009年重新出版以來,,《故宮日歷》累計(jì)銷量已超500萬冊。

“一本《故宮日歷》,,融合虛擬現(xiàn)實(shí),,讓‘紙上博物館’更加貼近觀眾?!倍己=榻B,,2022年,《故宮日歷》首次引入AR技術(shù),,讀者掃描書中12個(gè)帶有AR標(biāo)識(shí)的二維碼,,文物即可立體動(dòng)態(tài)呈現(xiàn),。打開AR特效相機(jī),,還能切入虎頭帽等日歷中的文物,與讀者自拍頭像合成海報(bào)后,,一鍵分享至社交媒體,。

近年來,故宮博物院還發(fā)起“讓我們一起來讀日歷”微博討論話題,,每天介紹一則文物故事,,迄今閱讀量超過38.4億。

故宮集宮殿建筑群,、旅游目的地,、博物館、文化教育機(jī)構(gòu)于一體,,展陳空間有限,,每年實(shí)際展出的文物占全部藏品的比例較低。如何使更多文物走近觀眾,?2018年起,,故宮博物院建設(shè)數(shù)字內(nèi)容展示平臺(tái),以每年6萬至8萬件的速度開展藏品數(shù)字影像采集工作,。借助高清掃描技術(shù),,一些文物照片分辨率高達(dá)數(shù)十億像素。

“咔嚓,、咔嚓”,,亭臺(tái)樓閣間,故宮博物院數(shù)字與信息部攝影師來回穿梭,,手中相機(jī)的快門聲不絕于耳,。給文物拍攝“定妝照”并非易事,就拿紫禁城中最大的殿宇太和殿來說,,各式各樣的龍紋有1.3萬余條,,但很多紋飾在數(shù)十米高的房梁和屋脊上,,肉眼幾乎無法看清。

為制作故宮的全景影像,,攝影團(tuán)隊(duì)每3至5米設(shè)置一個(gè)拍攝點(diǎn)位,,在故宮三大殿區(qū)域設(shè)置拍攝點(diǎn)位300個(gè)。如今,,依托全景故宮影像,,游客打開手機(jī),距地面20多米高的太和殿蟠龍?jiān)寰?,也能在屏幕上清晰可見,。甲辰龍年?024年版《故宮日歷》中的龍文物圖片達(dá)93幅,絕大多數(shù)出自故宮攝影團(tuán)隊(duì)之手,。

“文物雖老,,守護(hù)它們的方式卻可以很新?!倍己=f,,目前,故宮逾5萬平方米建筑已制成高精度三維模型,,95萬件院藏文物實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,,超過10萬件文物的高清數(shù)字影像免費(fèi)公開,也為《故宮日歷》等衍生產(chǎn)品提供了創(chuàng)作所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),。

數(shù)字賦能,,讓故宮有了更多“打開方式”。

一束束絢爛光影點(diǎn)亮屏幕,,《故宮日歷》中的神獸甪端踏著祥云登上舞臺(tái),,旋即引發(fā)現(xiàn)場觀眾陣陣喝彩。2024年5月1日,,故宮博物院首部音樂兒童劇《甪端》在香港首演,,利用AR、沉浸式舞美等技術(shù),,讓展柜里的文物登上了舞臺(tái),。

“頭上一角,足下踏蛇,。中國古代常以甪端造型制成香熏,,陳設(shè)于帝王御座兩旁?!倍己=且魳穬和瘎 懂f端》的出品人,,他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)歷時(shí)近4年制作,融合文化,、歷史,、科技和舞臺(tái)藝術(shù)于一部劇中,。自2022年9月首演以來,《甪端》在全國演出90余場,,并在2023年中央廣播電視總臺(tái)春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)上精彩亮相,。

“時(shí)間啊千百年一瞬間,時(shí)間啊就在我們眼前……”日前在北京舉辦的《甪端》節(jié)目演出中,,伴隨著悠揚(yáng)的配樂《與時(shí)間賽跑》,,北京化工大學(xué)附中小學(xué)部學(xué)生小莊目不轉(zhuǎn)睛,情不自禁地打起拍子,。這場演出,,小莊等89名困難家庭的學(xué)生和家長持公益票入場觀看。

“給文物插上科技翅膀,,讓‘?dāng)?shù)字故宮’走進(jìn)千家萬戶,。”王旭東介紹,,迄今已向低收入家庭等提供《甪端》公益門票7600多張,。

一套月令圖記錄四季輪轉(zhuǎn)

展現(xiàn)傳統(tǒng)文化,,建設(shè)“活力故宮”,,小書包跨越千山萬水,惠及26個(gè)省份逾3000所鄉(xiāng)村學(xué)校

窗外,,雪山連綿起伏,;屋內(nèi),孩童書聲瑯瑯,。

四川甘孜藏族自治州德格縣竹慶鎮(zhèn)中心小學(xué)閱讀課上,,五年級(jí)(2)班學(xué)生德薩西手捧贈(zèng)閱讀本《故宮知時(shí)節(jié)》,讀得津津有味,。這里地處青藏高原東南緣,,海拔3800多米,距縣城90多公里,。

為讓孩子們更好地看看大山外的世界,,2021年12月,故宮博物院與國家廣播電視總局公共服務(wù)司等共同發(fā)起“故宮小書包”活動(dòng),,計(jì)劃向鄉(xiāng)村學(xué)校無償捐贈(zèng)書籍40萬冊,,總價(jià)值2400萬元。目前,,捐贈(zèng)數(shù)量已過半,,惠及26個(gè)省份逾3000所鄉(xiāng)村學(xué)校。

一個(gè)來自故宮的小書包,,滿載著39套通識(shí)讀本,,均為故宮出版社出版,,涵蓋歷史、人文,、建筑等諸多領(lǐng)域,。

讓德薩西愛不釋手的《故宮知時(shí)節(jié)》,以故宮院藏明代畫冊《月令圖》貫穿全書,,對(duì)二十四節(jié)氣的七十二候逐條圖解,、注釋。

“一節(jié)氣一故事,,一物候一文物”,,春夏秋冬徐徐展卷,魚蟲鳥獸跳躍其間,。月令是時(shí)令的古稱,,作為《月令圖》冊的首次全面展示,《故宮知時(shí)節(jié)》被科技部評(píng)為2022年全國優(yōu)秀科普作品,。

”線下線上相輔相成,,故宮博物院宣傳教育部同步推出《故宮的時(shí)節(jié)》視頻課,孩子們都喜歡跟著云課堂的老師做手工,?!敝駪c鎮(zhèn)中心小學(xué)五年級(jí)(2)班班主任則東祥說。

一把長柄剪刀裁開棉布,,二兩石榴花瓣加水蒸煮,,白色布料漸漸浸染上了朱紅石榴色……按照《故宮的時(shí)節(jié)》視頻課講述的步驟,德薩西將布料晾干后裹上紙黏土,,再用草繩一一扎緊,,布娃娃便制作完成了。通過視頻課,,德薩西欣喜地了解到,,自己動(dòng)手制作的布娃娃與金琺瑯鑲鉆石石榴別針表等故宮文物有著相近的朱紅色。

“一塊屏幕打開知識(shí)之窗,,讓有意思的知識(shí)更有意義,。”故宮博物院宣傳教育部副主任范雪純介紹,,《故宮的時(shí)節(jié)》視頻課共有24堂,,與二十四節(jié)氣一一對(duì)應(yīng),讓孩子們在創(chuàng)意手工中知時(shí)節(jié),、通古今,。作為教育部“全國中小學(xué)生研學(xué)實(shí)踐教育基地”推出的專項(xiàng)教育項(xiàng)目,視頻課在單一平臺(tái)的瀏覽量超過2300萬,。

一根網(wǎng)線跨越千山萬水,,孩子們既能觀看故宮視頻課,,也能向故宮博物院的專家請(qǐng)教。2022年5月18日,,國際博物館日當(dāng)天,,“故宮小書包甘孜行之甘孜娃娃連線故宮”微博直播活動(dòng)舉行,故宮出版社非遺編輯室主任徐海視頻連線竹慶鎮(zhèn)中心小學(xué)師生,,一一解答孩子們的提問,。

彈奏曼陀鈴,敲響蒙古鼓,,合唱傳統(tǒng)歌曲——透過攝像頭,,德薩西和同學(xué)們以才藝展示的方式表達(dá)著獲贈(zèng)故宮小書包后的喜悅之情。這次微博直播活動(dòng)吸引66.1萬人觀看,,讓更多人了解到故宮博物院將文化種子播撒到大山深處,。

“展現(xiàn)傳統(tǒng)文化,建設(shè)‘活力故宮’,。讓人們通過文物承載的歷史信息,,記得起歷史滄桑,看得見歲月留痕,,留得住文化根脈,。”王旭東說,。(本報(bào)記者游儀參與采寫)《 人民日?qǐng)?bào) 》( 2024年05月17日 13 版)

編輯:映雪

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元