6月的運城,烈日炎炎,。每到傍晚,,位于中條山下山西運城市區(qū)的一段狹長湖泊,成了人們納涼休閑的好去處,。這里是運城鹽湖,,古稱河東鹽池,是世界三大硫酸鈉型內陸鹽湖之一,,總面積約132平方公里,。

跨湖大道中段,在一塊由郭沫若先生題寫的大石碑處,,是鹽湖的一處觀景平臺,。路過此處的游客,拿起手機隨手一拍,,就能看到中條山倒映在鹽湖水中,,如同一幅山水畫,,十分迷人。

運城鹽湖觀景臺,。(新華社發(fā) 趙玉祥 攝)

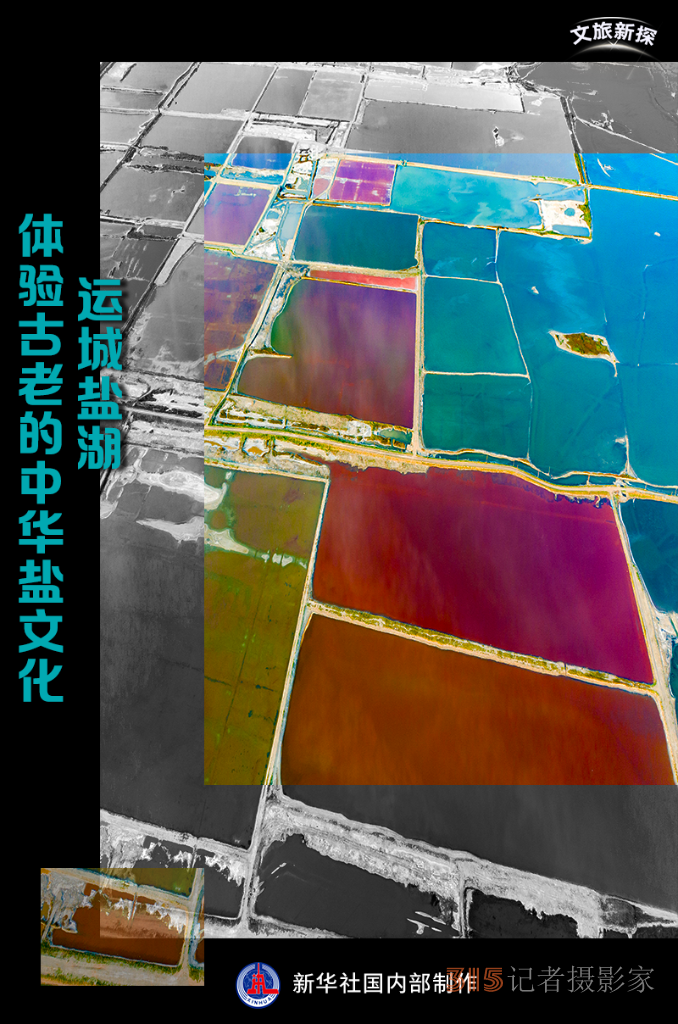

運城市攝影愛好者張衛(wèi)平說,,鹽湖每個季節(jié)的景色不同,但同樣美麗,。盛夏時節(jié),,站在岸邊的高坡上望去,鹽湖色彩斑斕,,紅似綢緞,、綠如翡翠,像一塊塊調色板,。冬雪來臨,,這里還能看到火烈鳥、天鵝,,在寬闊的湖面翩翩起舞,。

運城市河東鹽文化研究會理事尹冰介紹說,歷史上,,人類在產鹽過程中把鹽湖隔成一畦一畦的,。因采用“墾畦澆曬法”產鹽,運城鹽湖被分成了大小,、形狀不一的小湖,,星羅棋布。每塊小湖由于鉀,、鈉等成分濃度不同,,加上湖中鹽藻、鹵蟲的繁殖,,在高溫和強光作用下,,就形成了“七彩鹽湖”的奇觀。

運城鹽湖一景(無人機照片),。新華社記者 楊晨光 攝

河東池鹽博物館館長潘海珍說,,據(jù)碳14同位素法測定,運城鹽湖硝板下伏黏土年齡為4653±87年,。有著約4600年采鹽史的運城鹽湖,,記錄著史前時期中華先民的采鹽、生活痕跡,,以及近代以來的工業(yè)生產史,。

據(jù)運城市文物保護中心主任衛(wèi)龍介紹,在與鹽湖相守的中條山里,始鑿于西周初期的虞坂古鹽道至今保存著鹽運留下的車轍印,。沿著鹽池,,還能見到鹽池禁墻依勢起伏的殘墻斷壁。到漢代,,河東池鹽就遠銷豫,、魯、冀,、甘,、陜等地。

漫步在風景如畫的鹽湖邊,,可以想象,,千年前,,那些辛勤勞作的鹽工,,頂著烈日,經(jīng)過集鹵蒸發(fā),、過籮調配,、儲鹵、結晶,、鏟出等工序,,生產出聞名于世的“河東大鹽”。

河東池鹽博物館展示的古法制鹽場景,。新華社記者 王皓 攝

如今,,這項傳承千年的五步產鹽法已被列為國家級非物質文化遺產。運城市鹽湖生態(tài)保護與開發(fā)中心主任孫冬青說,,古法制鹽正在計劃恢復,,將打造成為一處旅游景點,人們來參觀鹽湖,,就能直觀地看到這一傳統(tǒng)技藝,。

在運城“70后”市民陳慧芬的記憶里,兒時的鹽湖是白茫茫的一片,,周邊鹽化廠產出的硝是日化產品的重要原料,,“那時的鹽湖就是一個工業(yè)生產基地”。如今,,繁忙的生產場景已不復存在,,留下的具有年代感的廠房成了新的景觀。

工人們在運城鹽湖采硝(資料照片),。(受訪單位供圖)

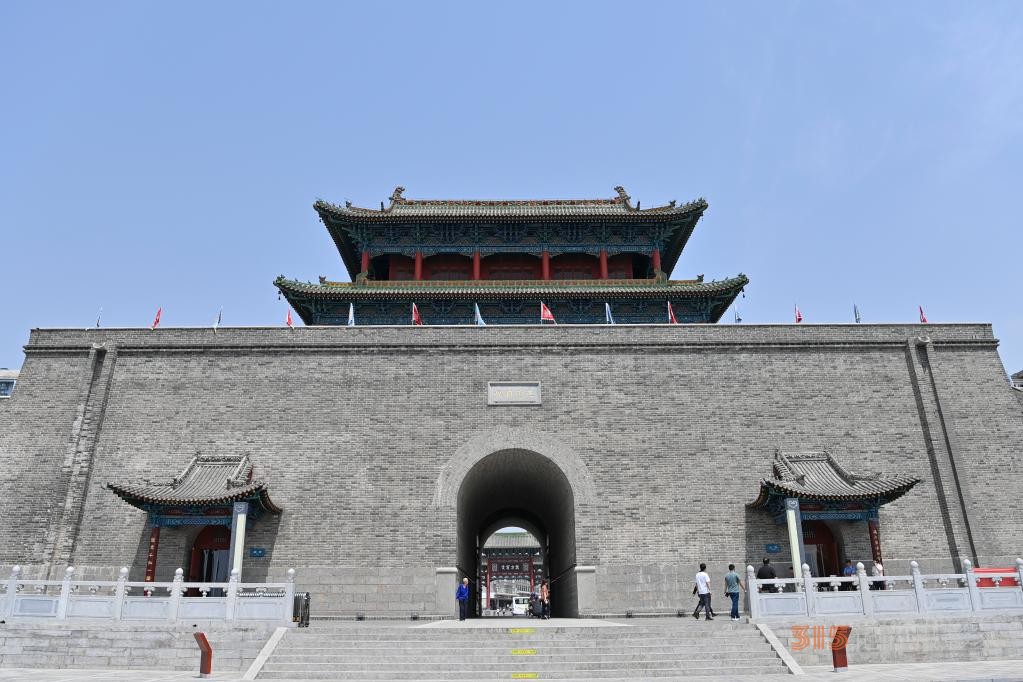

緊鄰鹽湖北岸,,嵌入古城墻的河東池鹽博物館頗具特色。潘海珍介紹說,博物館位于修復后的鹽池中禁門遺址墻體空間內,,是中國唯一一座全面展示古老池鹽文化的專業(yè)博物館,,于2021年11月開館。

河東池鹽博物館外景,。新華社記者 楊晨光 攝

河東池鹽博物館講解員支迎慶說,,這座博物館主要展出以“鹽文化”為核心的文物、雕塑等,,通過鹽池形成,、歷史演變、鹽池產鹽等內容,,集中展示運城鹽湖數(shù)千年的變遷,。

這里新推出的文旅項目吸引著小朋友前來參觀體驗。不久前,,記者就見到了來自運城市的小學生們身著漢服,,朗誦著遠古舜帝巡湖時所唱的《南風歌》,體驗著“拓印”“鹽雕”的樂趣,。

河東池鹽博物館內的研學課堂一角,。新華社記者 王皓 攝

新華社國內部、山西分社聯(lián)合制作

(編輯:月兒)

“護眼臺燈”亂象調查

“護眼臺燈”亂象調查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設備,,如何淪為個人提款機?

救命的醫(yī)療設備,,如何淪為個人提款機? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元