拼版照片:左圖為張成蘊(yùn)在山西省運(yùn)城市絳縣臨澮村的田間,;右圖為張成蘊(yùn)(右)在大棚里錄制農(nóng)業(yè)科普視頻(7月14日攝),。今年34歲的張成蘊(yùn)大學(xué)畢業(yè)后,,一直熱衷于用拍攝視頻的方式宣傳家鄉(xiāng)的風(fēng)土人情,。2018年8月,,他開始在社交平臺(tái)上幫助鄉(xiāng)親們直播帶貨,,真誠的笑容,、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的知識(shí)是他吸引粉絲的“訣竅”。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng)。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事。

新華社記者 曹陽 攝

拼版照片:左圖為杜云芝在太原市小店區(qū)王吳村鮮花種植基地,;右圖為杜云芝在鮮花種植基地進(jìn)行直播(7月7日攝),。今年30歲的杜云芝外出務(wù)工近10年,作為一名資深銷售人員,,她有著豐富的直播經(jīng)驗(yàn),。近年來,太原市小店區(qū)王吳村大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,,杜云芝回到家鄉(xiāng),,用手機(jī)記錄鄉(xiāng)村變化,宣傳家鄉(xiāng)美景,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,,直播變成“新農(nóng)活”,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 曹陽 攝

拼版照片:左圖為程玉嬌在太原市晉源區(qū)三家村水稻田里;右圖為程玉嬌在水稻田里進(jìn)行直播(7月9日攝),。今年24歲的程玉嬌2019年留學(xué)回國后,,選擇了返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展稻魚菜綜合種養(yǎng)農(nóng)業(yè)。晉源區(qū)三家村出產(chǎn)的大米遠(yuǎn)近聞名,,程玉嬌在社交平臺(tái)上開通了雙語直播,,在科普水稻知識(shí)的同時(shí)拓展銷售渠道,不僅生意做得風(fēng)風(fēng)火火,,自己也變成了小有名氣的“網(wǎng)紅”,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 曹陽 攝

拼版照片:左圖為董晨旭展示山西省臨猗縣產(chǎn)的梨;右圖為董晨旭通過網(wǎng)絡(luò)直播介紹當(dāng)?shù)禺a(chǎn)的桃(7月13日攝),。今年22歲的董晨旭是臨猗縣北景鄉(xiāng)張村人,,他年紀(jì)不大,卻有著豐富的開店經(jīng)驗(yàn),。為了幫助鄉(xiāng)親們?cè)诰W(wǎng)上銷售水果,,他于2020年3月開始在電商平臺(tái)創(chuàng)業(yè),店鋪在旺季達(dá)到一天一萬余箱的銷售量,,讓他對(duì)農(nóng)村電商發(fā)展充滿了信心,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng)。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 曹陽 攝

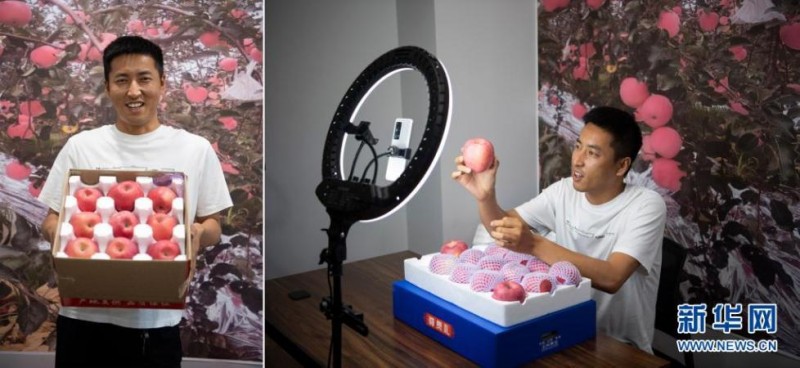

拼版照片:左圖為郭豐瑞展示山西省吉縣產(chǎn)的蘋果,;右圖為郭豐瑞通過網(wǎng)絡(luò)直播介紹蘋果(7月9日攝),。今年31歲的郭豐瑞是吉縣南村人,曾在北京打工的他看到農(nóng)村電商的巨大潛力后,,于2013年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),。2014年,郭豐瑞成立了合作社,,同時(shí)開始線上銷售蘋果,。隨著網(wǎng)絡(luò)直播熱潮的興起,郭豐瑞開始通過各個(gè)直播平臺(tái)宣傳家鄉(xiāng)的優(yōu)質(zhì)蘋果,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,,直播變成“新農(nóng)活”,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 楊晨光 攝

拼版照片:左圖為楊亞飛展示山西省平順縣產(chǎn)的黨參;右圖為楊亞飛通過網(wǎng)絡(luò)直播介紹黨參(7月9日攝),。今年31歲的楊亞飛是平順縣白家莊村人,,2013年,懷著發(fā)展電子商務(wù)的夢(mèng)想,,楊亞飛回到家鄉(xiāng)做起了電商,。從只有幾件商品,到上線100多種農(nóng)副產(chǎn)品,,楊亞飛創(chuàng)辦的網(wǎng)店從無到有,,逐漸壯大。借助網(wǎng)絡(luò)的力量,,楊亞飛銷售的核桃,、花椒、黨參、柿餅,、黑棗等當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)賣到了全國各地,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事。

新華社記者 詹彥 攝

拼版照片:左圖為劉瑞旭拿著手機(jī)穩(wěn)定器,;右圖為在山西省黎城縣巖井村,,劉瑞旭(右)和合作社同事在谷子地里直播(7月8日攝)。今年29歲的劉瑞旭開過飯店,、賣過房子,、種過果樹,2019年回到老家平順縣榔樹園村做起了職業(yè)農(nóng)民,,成為太行山上的“新農(nóng)人”,。回村后,,劉瑞旭和合作社的同事抓住網(wǎng)絡(luò)直播帶貨的熱潮,,嘗試田間地頭直播。借助網(wǎng)絡(luò)的力量,,合作社的小米搭上了“互聯(lián)網(wǎng)+”快車銷往全國各地,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”。

一聲聲賣力吆喝、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事。

新華社記者 詹彥 攝

拼版照片:左圖為在山西省原平市,,張旭康和妻子閆波展示包裝好的小米,;右圖為張旭康和妻子閆波通過網(wǎng)絡(luò)直播銷售農(nóng)產(chǎn)品(7月10日攝)。今年29歲的張旭康是原平市西峪村人,,2015年退伍后選擇返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),,開始銷售當(dāng)?shù)匦∶住㈦s糧等農(nóng)產(chǎn)品,。在妻子閆波的提議下,,夫妻二人嘗試通過網(wǎng)絡(luò)直播的形式進(jìn)行銷售。隨著訂單越來越多,,他們也開始幫助村民銷售農(nóng)產(chǎn)品,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事。

新華社記者 楊晨光 攝

拼版照片:左圖為何雪艷在山西省平順縣龍鎮(zhèn)村電商服務(wù)中心直播間里,;右圖為何雪艷通過網(wǎng)絡(luò)直播介紹農(nóng)產(chǎn)品(7月8日攝),。今年25歲的何雪艷是龍鎮(zhèn)村電商服務(wù)中心的網(wǎng)絡(luò)主播,從一個(gè)“電商小白”變身網(wǎng)絡(luò)主播不到一年時(shí)間,何雪艷已成為龍鎮(zhèn)村帶貨能力頗強(qiáng)的“網(wǎng)紅”,。從最初直播時(shí)結(jié)結(jié)巴巴,,到如今精準(zhǔn)掌握網(wǎng)絡(luò)語言,何雪艷和村里其他主播變得越來越熟練,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,,直播變成“新農(nóng)活”,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 詹彥 攝

拼版照片:左圖為郭鋒杰展示山西省吉縣產(chǎn)的蘋果;右圖為郭鋒杰通過網(wǎng)絡(luò)直播銷售蘋果(7月9日攝),。今年32歲的郭鋒杰是吉縣古賢村人,,常年在外從事建筑行業(yè)。吉縣有“蘋果之鄉(xiāng)”的美譽(yù),,看到吉縣蘋果在農(nóng)村電商領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?,郭鋒杰經(jīng)過長期考察后,選擇返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),。返鄉(xiāng)后,,他忙著和果農(nóng)洽談合作,聯(lián)系各大商超,,自己也開起了網(wǎng)店,,做起了“主播”。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng)。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 楊晨光 攝

拼版照片:左圖為在山西省吉縣,,武偉和妻子梁雪雪展示吉縣蘋果;右圖為武偉和妻子梁雪雪通過網(wǎng)絡(luò)直播銷售蘋果(7月9日攝),。今年30歲的武偉是山西省洪洞縣武家莊村人,,2009年大學(xué)畢業(yè)后,他開過快遞公司,,也做過微商,。期間,他看到來自家鄉(xiāng)的蘋果存在質(zhì)高價(jià)低,、銷售不暢的情況,,于是開始通過電商銷售優(yōu)質(zhì)蘋果。今年以來,,武偉和妻子趁著農(nóng)閑嘗試直播帶貨,,沒想到短短數(shù)月粉絲量就已過萬。目前,,只要天氣允許,,他們每天都會(huì)直播兩場(chǎng),日銷售蘋果500余單,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,,直播變成“新農(nóng)活”,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng)。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 楊晨光 攝

拼版照片:左圖為常阿娟和父親常乃民在山西省長治市潞州區(qū)東旺村果園里,;右圖為常阿娟和父親常乃民通過網(wǎng)絡(luò)直播介紹自家種的水果(7月7日攝)。今年28歲的常阿娟原來在一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作,,2019年返鄉(xiāng)和父母一起打理果園,。近兩年,常阿娟抓住網(wǎng)絡(luò)直播的熱潮,,把鏡頭聚焦田間地頭,,澆水、施肥,、剪枝現(xiàn)場(chǎng)都成了她的“直播間”,。借助網(wǎng)絡(luò)的力量,常阿娟家的產(chǎn)品不愁銷路,,找她代售農(nóng)產(chǎn)品的村民也越來越多,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事。

新華社記者 詹彥 攝

拼版照片:左圖為胡翔宇展示山西省祁縣產(chǎn)的玻璃杯,;右圖為胡翔宇通過網(wǎng)絡(luò)直播介紹玻璃杯(7月6日攝),。今年31歲的胡翔宇是祁縣南關(guān)村人,在從事農(nóng)村電商之前,,他做過工程設(shè)計(jì),、當(dāng)過教師,。2019年,胡翔宇回到家鄉(xiāng),,開始從事祁縣特產(chǎn)和特色農(nóng)產(chǎn)品的銷售,。2021年,南關(guān)村成立了電商平臺(tái),,為返鄉(xiāng)青年提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)和便利條件,,胡翔宇和他的團(tuán)隊(duì)第一時(shí)間入駐,。為拓寬銷售渠道,,他開始嘗試直播帶貨,1個(gè)多月的時(shí)間,,粉絲量已經(jīng)突破3000余人,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事。

新華社記者 楊晨光 攝

拼版照片:左圖為王亞妮在山西省平順縣南坡村展示包裝好的小米,;右圖為王亞妮通過網(wǎng)絡(luò)直播介紹合作社的小米,、玉米糝、豆類等農(nóng)產(chǎn)品(7月9日攝),。今年26歲的王亞妮曾是一所學(xué)校的輔導(dǎo)員,,2019年回到家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。身為農(nóng)民的孩子,,王亞妮懂得父輩的辛苦和無奈,,勞作一年到收獲季節(jié),農(nóng)產(chǎn)品卻賣不上好價(jià)錢,。她一直想改變這種現(xiàn)狀,,互聯(lián)網(wǎng)讓她看到了希望,。通過電商銷售,合作社的農(nóng)產(chǎn)品銷往了全國各地,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,,直播變成“新農(nóng)活”,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 詹彥 攝

拼版照片:左圖為楊王芳在展示山西省平順縣產(chǎn)的黨參;右圖為楊王芳在平順縣龍鎮(zhèn)村電商服務(wù)中心整理貨架(7月8日攝),。近年來,,平順縣大力發(fā)展電子商務(wù),開展直播培訓(xùn),、孵化,、就業(yè)指導(dǎo)等,努力培養(yǎng)農(nóng)村電商人才,。2019年初,,一直在外打工的楊王芳得知村里發(fā)展電子商務(wù),覺得前景廣闊,,回到村里加入電商隊(duì)伍,。隨著電商飛速發(fā)展,龍鎮(zhèn)村搭上了“數(shù)字快車”,,村里的農(nóng)副產(chǎn)品供不應(yīng)求,,黨參、松花粉,、小雜糧等成為熱賣產(chǎn)品,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝,、一條條互動(dòng)留言、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,,一端系著廣大鄉(xiāng)村,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 詹彥 攝

拼版照片:左圖為宋俊麗在山西省平順縣龍鎮(zhèn)村電商服務(wù)中心直播間里,;右圖為宋俊麗通過網(wǎng)絡(luò)直播介紹農(nóng)產(chǎn)品(7月8日攝),。2018年,時(shí)年29歲的宋俊麗參加了縣里組織的電商培訓(xùn),,在電商導(dǎo)師的鼓勵(lì)下,,她嘗試了首次直播,當(dāng)時(shí)直播間里只有幾名觀眾,。在自己的堅(jiān)持和電商導(dǎo)師的幫助下,,如今她已收獲了不少粉絲,每次上線直播,,粉絲們都會(huì)讓她推薦當(dāng)?shù)氐奶厣r(nóng)產(chǎn)品,。

手機(jī)變成“新農(nóng)具”,直播變成“新農(nóng)活”,,信息變成“新農(nóng)資”,。近年來,越來越多滿懷抱負(fù)的年輕人從城市走向農(nóng)村,,在綠水青山中變身“直播達(dá)人”,。

一聲聲賣力吆喝、一條條互動(dòng)留言,、一次次接收訂單,、一件件打包發(fā)貨……電子商務(wù)像一根紅線,一端系著廣大鄉(xiāng)村,,一端連接廣闊市場(chǎng),。這些奮斗在信息時(shí)代大潮中的“新農(nóng)人”把傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和電商平臺(tái)緊密結(jié)合,利用直播助力農(nóng)產(chǎn)品跨越千山萬水,,幫助農(nóng)民告別“豐收的煩惱”,,在綠色田野上書寫著他們的青春故事,。

新華社記者 詹彥 攝

編輯:月兒

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元 誰在販賣我們的個(gè)人信息,?

誰在販賣我們的個(gè)人信息,?