一名小學(xué)生,,考了100分回家卻大哭一場(chǎng),。媽媽問(wèn)他,考了100分應(yīng)該高興,,為什么還要大哭,?他說(shuō),因?yàn)榱硪粋€(gè)同學(xué)也考了100分,。這引發(fā)我們的思考,,學(xué)習(xí)一定要“你死我活”還是可以皆大歡喜——

學(xué)習(xí)需要競(jìng)爭(zhēng)嗎

——對(duì)話教育學(xué)家顧明遠(yuǎn)

光明日?qǐng)?bào)記者 姚曉丹

“考試是一場(chǎng)博弈”;

“千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋,,只有沖過(guò)去的才是贏家”,;

“一分干掉一操場(chǎng)”;

“錯(cuò)一道選擇題就差一個(gè)階層”……不知道從什么時(shí)候開(kāi)始,,這些順口溜被一屆屆學(xué)生,、老師演繹、補(bǔ)充,,成了師生們掛在口頭壓在心里的學(xué)習(xí)箴言,。而學(xué)習(xí)也越來(lái)越成為一場(chǎng)不容錯(cuò)、不容失的競(jìng)技,,以考試分?jǐn)?shù)為指標(biāo),,分分必爭(zhēng),,你死我活,成就自己,,還要打敗別人,,搏殺慘烈,方能“爭(zhēng)”得一片天,。

在優(yōu)質(zhì)教育資源供給不均衡的情況下,,“競(jìng)爭(zhēng)”的確不可避免。然而,,學(xué)習(xí)本身需要競(jìng)爭(zhēng)嗎,?成長(zhǎng)成才的路上,“我”與“你”,,“我”與“我們”,,究竟是非此即彼勝者唯一,還是美美與共相互促進(jìn),?

今天,,教育方式在變,學(xué)習(xí)的方式乃至學(xué)習(xí)的意義也在變,。當(dāng)我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)立德樹(shù)人,、五育并舉時(shí),學(xué)習(xí)的生態(tài),,學(xué)習(xí)者之間的關(guān)系必須發(fā)生改變,。

告訴孩子,學(xué)習(xí)不僅僅是為了爭(zhēng)勝,,走出競(jìng)爭(zhēng),,會(huì)得到更多。請(qǐng)看記者與北京師范大學(xué)資深教授顧明遠(yuǎn)的對(duì)話——

在學(xué)習(xí)中講競(jìng)爭(zhēng),,會(huì)使學(xué)生養(yǎng)成扭曲的心理

記者:合作學(xué)習(xí)今天成為一種新的學(xué)習(xí)方式,。一些專(zhuān)家指出“學(xué)習(xí)要合作,不要競(jìng)爭(zhēng)”,,在“競(jìng)爭(zhēng)”隨處可見(jiàn)的今天,,如何理解“學(xué)習(xí)不需要競(jìng)爭(zhēng)”?您可否談?wù)剬W(xué)習(xí)的本質(zhì)是什么,?

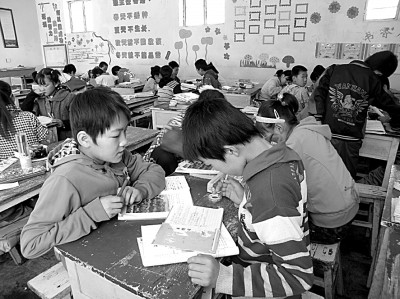

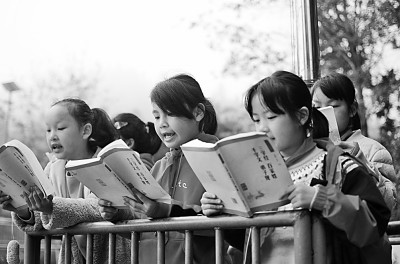

顧明遠(yuǎn):當(dāng)前大家都在討論個(gè)性化學(xué)習(xí),。這是實(shí)施因材施教的一個(gè)重要途徑,有利于發(fā)展每一個(gè)兒童的特長(zhǎng)和潛能,。我們說(shuō),,適合每一個(gè)學(xué)生的教育就是最好的教育,但現(xiàn)在對(duì)個(gè)性化學(xué)習(xí)有一種誤解,認(rèn)為個(gè)性化學(xué)習(xí)就是孤立的個(gè)人學(xué)習(xí),,有的家長(zhǎng)把孩子關(guān)在家里一個(gè)人學(xué),,認(rèn)為那樣才是個(gè)性化學(xué)習(xí)。其實(shí)人類(lèi)學(xué)習(xí)是一種集體的社會(huì)活動(dòng),,兒童學(xué)習(xí)也需要在集體中進(jìn)行,。聯(lián)合國(guó)教科文組織2015年發(fā)布的《反思教育:向“全球共同利益”的理念轉(zhuǎn)變?》指出,,“學(xué)習(xí)可以理解為獲得信息,、認(rèn)識(shí)、技能,、價(jià)值觀和態(tài)度。學(xué)習(xí)既是過(guò)程,,也是這個(gè)過(guò)程的結(jié)果,;學(xué)習(xí)既是手段,也是目的,;既是個(gè)人行為,,也是集體努力。學(xué)習(xí)是由環(huán)境決定的多方面的現(xiàn)實(shí)存在,?!睂W(xué)習(xí)需要在現(xiàn)實(shí)的環(huán)境中進(jìn)行,脫離了現(xiàn)實(shí)環(huán)境,,學(xué)習(xí)就變成了死讀書(shū),,讀死書(shū)了。那樣就會(huì)像毛主席批評(píng)的“書(shū)越多越蠢”,。同時(shí),,在集體中學(xué)習(xí)能夠互相啟發(fā),促進(jìn)思考,,共同受益,。不久前聽(tīng)了浙江省特級(jí)教師俞正強(qiáng)老師講“雞兔同籠”的一堂數(shù)學(xué)課,他啟發(fā)學(xué)生思考討論,,得出了4種解題的方法,。如果一個(gè)人學(xué)習(xí),恐怕得出一種方法以后就不會(huì)思考第2種方法了,。

記者:您談到,,學(xué)習(xí)是群體的社會(huì)活動(dòng),但是在群體中就一定有“位置”的差異,。就像從小學(xué)到中學(xué),,每次考試?yán)蠋煻紩?huì)給出一個(gè)班級(jí)平均分,這樣學(xué)生在班級(jí)的位置就一目了然。他們需要比別人“位置靠前”,,這樣才有好名次,,您怎么看待這個(gè)現(xiàn)象?

顧明遠(yuǎn):在現(xiàn)實(shí)生活中,,中考高考都是以分?jǐn)?shù)為指標(biāo)的,,在資源不均衡的情況下,就產(chǎn)生了學(xué)習(xí)競(jìng)爭(zhēng),。所以要進(jìn)行教育評(píng)價(jià)制度的改革,,破“唯分?jǐn)?shù)”“唯升學(xué)”難題。這里還涉及教育觀,、人才觀,、質(zhì)量觀的問(wèn)題,這里先不討論,。至于中考高考的競(jìng)爭(zhēng),,是一種學(xué)習(xí)結(jié)果的競(jìng)爭(zhēng),學(xué)習(xí)的結(jié)果還包含著學(xué)生的努力程度及其他各種因素,。但在學(xué)習(xí)過(guò)程中不應(yīng)該講競(jìng)爭(zhēng),,因?yàn)閷W(xué)習(xí)過(guò)程主要是為了提高學(xué)習(xí)效率和學(xué)習(xí)質(zhì)量,在集體學(xué)習(xí)中可以互相討論,,互相幫助,,共同提高。

在學(xué)習(xí)中講競(jìng)爭(zhēng),,會(huì)使學(xué)生養(yǎng)成扭曲的心理,。有一個(gè)小學(xué)生考了100分,回家大哭一場(chǎng),。媽媽問(wèn)他,,考了100分應(yīng)該高興,為什么還要大哭,。他說(shuō),,因?yàn)榱硪粋€(gè)同學(xué)也考了100分。這種心態(tài)就是講學(xué)習(xí)競(jìng)爭(zhēng)的后果,。如果學(xué)生都抱著這種心態(tài),,互相妒忌、互相排斥,,整個(gè)教育水平也無(wú)法提高,。而且這種因?yàn)閷W(xué)習(xí)競(jìng)爭(zhēng)而產(chǎn)生的消極心態(tài),出現(xiàn)了許多不該發(fā)生的事件,,值得我們高度重視,。要重視學(xué)生社會(huì)情緒的培養(yǎng),培養(yǎng)學(xué)生開(kāi)朗的性格,開(kāi)放的心態(tài),,這一點(diǎn)十分重要,。當(dāng)今世界是一個(gè)開(kāi)放的世界、交往頻繁的世界,、合作的世界,。學(xué)生要學(xué)會(huì)尊重他人、與人交往,,與人溝通,、與人合作的能力。世界各國(guó)都非常重視培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)情緒,,聯(lián)合國(guó)教科文組織把它作為學(xué)生應(yīng)有的核心素養(yǎng),,要從小培養(yǎng)。有了積極的心態(tài),,在學(xué)習(xí)中就能與人合作,,學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點(diǎn),提高學(xué)習(xí)的效能?,F(xiàn)在學(xué)界強(qiáng)調(diào)要培養(yǎng)學(xué)生的領(lǐng)導(dǎo)力,。什么叫領(lǐng)導(dǎo)力,?不是說(shuō)去領(lǐng)導(dǎo)別人,,而是先要了解自己、尊重他人,,所謂“知人者智,,自知者明”,能夠與人溝通,,與人合作,,在與他人溝通合作過(guò)程中影響他人。有了這種領(lǐng)導(dǎo)力,,學(xué)習(xí)才能進(jìn)步,,事業(yè)才能成功。

光明圖片

學(xué)習(xí)成績(jī)沒(méi)有排他性,,只有互相幫助才能共同進(jìn)步

記者:曾經(jīng),,“一分一操場(chǎng)”是老師們的口頭禪。在集體中的“位置”既是同學(xué)們競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)因也是他們內(nèi)生動(dòng)力的來(lái)源,。盡管今天分?jǐn)?shù)不是衡量人才的唯一標(biāo)準(zhǔn),,但是沒(méi)有“比較”,動(dòng)力何存,?

顧明遠(yuǎn):有人說(shuō):“學(xué)習(xí)是個(gè)人主觀能動(dòng)性的體現(xiàn)”,,在集體學(xué)習(xí)中怎么體現(xiàn)個(gè)人主觀能動(dòng)性?我認(rèn)為,集體學(xué)習(xí)并不排斥個(gè)人學(xué)習(xí),,集體學(xué)習(xí)更需要每一個(gè)人發(fā)揮個(gè)人主觀能動(dòng)性,,只有把每個(gè)學(xué)生主觀能動(dòng)性發(fā)揮出來(lái),才能互相討論,,互相啟發(fā),。在個(gè)人學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,集體學(xué)習(xí),,集體討論更能啟發(fā)每個(gè)學(xué)生的主觀能動(dòng)性,,啟發(fā)思考,有利于學(xué)生思維的發(fā)展,。所以集體學(xué)習(xí)與發(fā)揮個(gè)人主觀能動(dòng)性是不矛盾的?,F(xiàn)代教育要建立一個(gè)集體學(xué)習(xí)和個(gè)人學(xué)習(xí)相結(jié)合的合作教育模式。每個(gè)學(xué)生發(fā)揮主觀能動(dòng)性,,主動(dòng)地學(xué)習(xí),,并且能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出問(wèn)題,、思考問(wèn)題,、共同討論、解決問(wèn)題,。在與同伴討論中會(huì)有沖突,,會(huì)有不同的意見(jiàn),就可以互相啟發(fā),,爆發(fā)出創(chuàng)新的火花,,共同進(jìn)步。

記者:在資源不均衡的情況下,,競(jìng)爭(zhēng)是不可避免的,。學(xué)習(xí)的意義和功利的目的之間的矛盾如何平衡?

顧明遠(yuǎn):我們這里談的集體學(xué)習(xí),,是大概念的學(xué)習(xí),。學(xué)生是有差異的,學(xué)生的天賦,、特長(zhǎng),、愛(ài)好都有差異。因此每一個(gè)人的學(xué)習(xí),,都應(yīng)該結(jié)合個(gè)人的特長(zhǎng)和愛(ài)好,,設(shè)計(jì)個(gè)人的學(xué)習(xí)方案,并在相同的學(xué)科群體中集體學(xué)習(xí),,互相切磋,。學(xué)習(xí)困難的同學(xué),,在群體中可以得到優(yōu)秀同學(xué)的幫助。集體學(xué)習(xí)并不妨礙每個(gè)人的自主選擇,。所以,,學(xué)習(xí)是不能講競(jìng)爭(zhēng)的,學(xué)習(xí)要講互相幫助,,互相學(xué)習(xí),,共同進(jìn)步。改革開(kāi)放以后,,市場(chǎng)講競(jìng)爭(zhēng),,有人就以為要從小培養(yǎng)學(xué)生的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),把競(jìng)爭(zhēng)引入到學(xué)習(xí)中,,這是極大的誤解,。競(jìng)爭(zhēng)是有的,中考高考就是一種競(jìng)爭(zhēng),,但這是學(xué)習(xí)結(jié)果的最后的競(jìng)爭(zhēng),。學(xué)習(xí)不能講競(jìng)爭(zhēng),學(xué)習(xí)成績(jī)沒(méi)有排他性,,只有互相幫助,,互相學(xué)習(xí),才能共同進(jìn)步,。例如一個(gè)乒乓球隊(duì),,每個(gè)選手都要有競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),都要爭(zhēng)取得冠軍,。但這是在競(jìng)賽的時(shí)候,,平時(shí)訓(xùn)練的時(shí)候就要講互相幫助,,互相學(xué)習(xí),。如果訓(xùn)練的時(shí)候誰(shuí)也不讓誰(shuí),恐怕就拿不到世界冠軍,。要培養(yǎng)學(xué)生的合作意識(shí),,當(dāng)今科學(xué)技術(shù)的發(fā)明,無(wú)一不是在合作中產(chǎn)生的,。在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中學(xué)習(xí),,與同伴合作學(xué)習(xí),會(huì)獲得豐富的知識(shí),、創(chuàng)新的啟發(fā)與力量,。

《光明日?qǐng)?bào)》( 2021年01月12日 14版)

(編輯:月兒)

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣(mài)不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣(mài)不到百元