“攝影記者這個(gè)行當(dāng)真的有可能會(huì)消失,但新聞攝影永遠(yuǎn)不會(huì)消失,,專業(yè)的有思想的攝影人永遠(yuǎn)不會(huì)消失,。”李舸說,。

9月2日,,中國(guó)攝協(xié)第九屆理事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了中國(guó)攝協(xié)第九屆主席團(tuán)?!度嗣袢?qǐng)?bào)》攝影部主任李舸當(dāng)選為中國(guó)攝協(xié)第九屆主席,。

他曾坦言,“已經(jīng)把攝影當(dāng)成一種生活方式了,,而不僅僅是職業(yè),。”

9月2日上午,,正在北京召開的中國(guó)攝影家協(xié)會(huì)第九次全國(guó)代表大會(huì)選舉產(chǎn)生由147人組成的中國(guó)攝協(xié)第九屆理事會(huì),。當(dāng)天下午舉行的中國(guó)攝協(xié)第九屆理事會(huì)第一次會(huì)議,選舉產(chǎn)生了中國(guó)攝協(xié)第九屆主席團(tuán),。

李舸

李舸當(dāng)選為中國(guó)攝協(xié)第九屆主席,。鄭更生當(dāng)選為中國(guó)攝協(xié)第九屆駐會(huì)副主席。王琛,、劉魯豫,、李學(xué)亮、楊越巒,、陳小波(女),、居楊(女)、線云強(qiáng),、柳軍,、雍和、潘朝陽當(dāng)選為中國(guó)攝協(xié)第九屆副主席,。

李舸,,生于1969年,現(xiàn)任《人民日?qǐng)?bào)》攝影部主任,,長(zhǎng)期承擔(dān)兩會(huì),、政要訪華等重大新聞的報(bào)道。 曾連獲三屆中國(guó)新聞獎(jiǎng),。

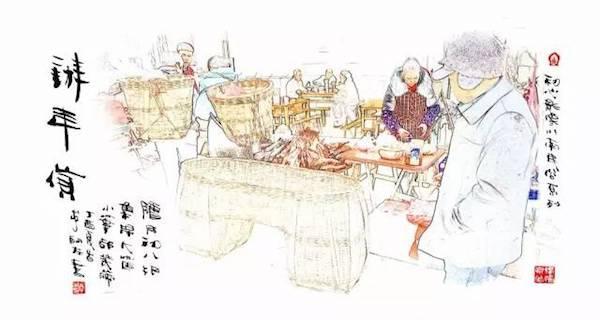

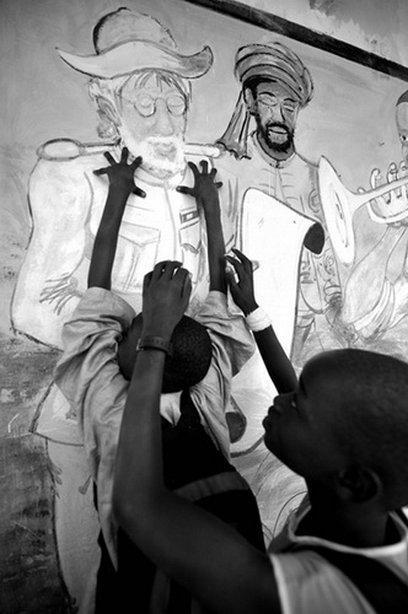

“攝影與丹青”系列

除了新聞攝影工作以外,,李舸也常年關(guān)注傳統(tǒng)文化的傳承和發(fā)展主題。在一次接受采訪時(shí),,他表示:“社會(huì)發(fā)展太快,有些東西一旦現(xiàn)在忽略了,,可能很多年以后我們就再也找不到了,,我們需要有危機(jī)感。現(xiàn)在有一種東西正在快速地消失,,就是非物質(zhì)文化遺產(chǎn),,傳承人大多老了做不動(dòng)了,而年輕人又不愿意做,,這些東西非常非??斓鼐蜁?huì)徹底流失。所以我拍攝了很多傳承了上前年的古代戲劇,、古法工藝等非遺項(xiàng)目,,我也在嘗試用不同的方式來表達(dá)。我以嚴(yán)肅的藝術(shù)態(tài)度和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃囆g(shù)理念,,從嚴(yán)規(guī)范自己的藝術(shù)創(chuàng)作行為,,保證自己作品的每一個(gè)環(huán)節(jié)都要有明確的文化屬性?!?

李舸金像獎(jiǎng)作品

“其實(shí)在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代,攝影是零門檻的,,很多人用手機(jī)就可以拍出很不錯(cuò)的照片,。”李舸對(duì)于攝影初學(xué)者也有自己的建議,,“在眾多的藝術(shù)門類中,,我認(rèn)為攝影是一種挫折感來的很晚的藝術(shù)門類,剛?cè)腴T的時(shí)候,,很多人都會(huì)有一種攝影很簡(jiǎn)單的錯(cuò)覺,,甚至覺得能夠很快地超過很多職業(yè)攝影人,所以我覺得攝影也很容易讓人浮躁,。但其實(shí)攝影的核心是對(duì)自我情感的抒發(fā),,是對(duì)當(dāng)下社會(huì)態(tài)度的表達(dá),這一定要有你的獨(dú)立評(píng)判,,而不是一味地跟風(fēng)模仿,,追求膚淺的呈現(xiàn),,這是我需要給初學(xué)者的一個(gè)建議?!?

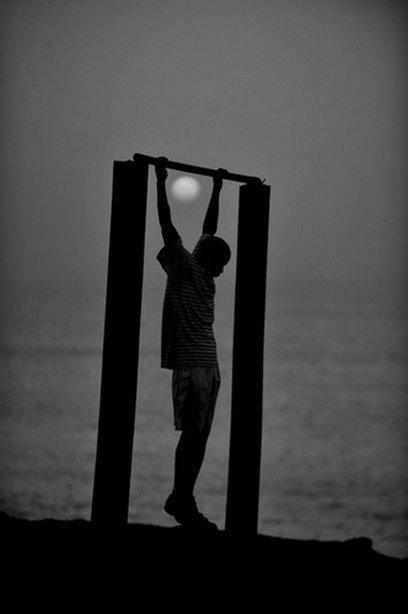

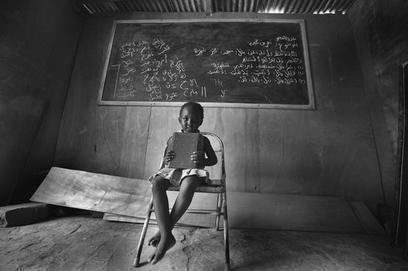

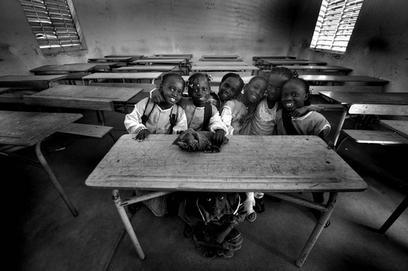

李舸金像獎(jiǎng)作品

對(duì)話攝影家李舸

“我已經(jīng)把攝影當(dāng)成一種生活方式了,,而不僅僅是職業(yè),。”

李德林:我們常說,,熱愛是最好的老師,,你是如何愛上攝影的?

李舸:上中學(xué)的時(shí)候,,我家里有一臺(tái)前蘇聯(lián)的120雙反相機(jī),,當(dāng)時(shí)我也給同學(xué)拍過留影,但沒有感覺,??即髮W(xué)時(shí),因?yàn)槲腋改付际擒娙?,我從小在部?duì)大院長(zhǎng)大,,始終有一種戰(zhàn)地記者的情結(jié),所以我報(bào)了解放軍政治學(xué)院新聞系,。

上了軍校以后,,我們宿舍有兩個(gè)解放軍畫報(bào)社的子弟,他們給我灌輸了很多攝影方面的知識(shí),,使我對(duì)攝影產(chǎn)生了興趣,。后來我選修了攝影專業(yè)。那時(shí)候夢(mèng)想擁有一臺(tái)135單反相機(jī),,于是就省吃儉用攢錢,,攢了一年,花1500塊錢買了一臺(tái)西瑪牌照相機(jī),,一個(gè)機(jī)身一只鏡頭,。當(dāng)時(shí)總想出去拍照??墒擒娦S幸?guī)定,,平常學(xué)生不能出校門,只有星期天才能請(qǐng)假出去,晚上點(diǎn)名前歸隊(duì),。那會(huì)兒一拿相機(jī)出去就感覺特好,,特放松,整整走一天不坐公交車,,邊走邊拍,,中午都顧不上吃飯。一個(gè)星期就這么一天,,對(duì)我來說太珍貴了,。那時(shí)候?qū)z影已經(jīng)到了癡迷的程度,上世紀(jì)80年代末,、90年代初活躍在新聞攝影一線的攝影記者,叫什么名字,、拍過什么照片,、作品有什么特點(diǎn),我都一清二楚,。當(dāng)時(shí)沒什么資訊,,只有一本《全國(guó)影展》合集,那書對(duì)我來說就是寶貝,,沒事兒就翻,,看著看著就激起了創(chuàng)作上的沖動(dòng)。

李德林:攝影容易讓人著迷,。當(dāng)時(shí)是自己沖洗膠卷嗎,?

李舸:那會(huì)兒膠卷是奢侈品,買不起,。我家是空軍的,,能低價(jià)買到過期的航空膠卷盤片,我就拿回學(xué)校躲在被窩里纏,,找個(gè)廢膠卷抻開比著大概一卷有多長(zhǎng),,然后纏起來裝進(jìn)用過的膠卷盒里,再拿出去拍,。航空膠片反差大,,拍的時(shí)候得考慮曝光,慢慢地就把基本功練出來了,。1990年我到《人民日?qǐng)?bào)》實(shí)習(xí)時(shí)趕上“兩會(huì)”報(bào)道,,他們就讓我在暗房給前方回來的記者沖卷。我沖卷從來不粘,,為了提高效率還“背靠背”,,就是藥膜沖外光面靠著,倆卷兒一塊兒沖,。

李德林:在學(xué)校這個(gè)階段拍攝題材有選擇嗎,?還是什么都拍,?對(duì)后來從事新聞攝影有哪些影響?

李舸:那時(shí)候的條件不允許有太多選擇,,但我更多還是拍以人為主的紀(jì)實(shí)性題材,,這對(duì)后來我從事新聞攝影工作是很好的積累和訓(xùn)練。

李德林:大學(xué)畢業(yè)后你就到了《人民日?qǐng)?bào)》,?

李舸:1991年,,我正式到《人民日?qǐng)?bào)》攝影部工作,開始從事時(shí)政新聞采訪,。我到報(bào)社時(shí)2 0多歲,,在我之上,最年輕的攝影記者也有4 0多歲,,也就是說,,《人民日?qǐng)?bào)》在我進(jìn)去之前20年沒進(jìn)過攝影記者,更沒有進(jìn)過科班學(xué)生,。所以我剛到《人民日?qǐng)?bào)》就引起了很多人的關(guān)注,。大家都想看看這個(gè)小伙子這么年輕就進(jìn)《人民日?qǐng)?bào)》,到底能干得怎么樣,。對(duì)我來說,,一進(jìn)《人民日?qǐng)?bào)》就面臨著壓力和挑戰(zhàn)。這20多年走下來,,我已經(jīng)把攝影當(dāng)成一種生活方式了,,而不僅僅是職業(yè)?!拔铱傉f要‘去標(biāo)簽化’,,就是要努力在個(gè)體人物故事上做文章,反映人的情感和命運(yùn),,這才是最有價(jià)值的,。”

李德林:不少人會(huì)想,,在《人民日?qǐng)?bào)》工作,,一定有很多方便,能拍到別人拍不到的畫面,,是這樣嗎,?

李舸:上世紀(jì)90年代初到本世紀(jì)初那十幾年的時(shí)間確實(shí)是這樣的,那時(shí)有很多采訪不是所有人都能去現(xiàn)場(chǎng),,需要一定特權(quán),,需要獲得官方認(rèn)證。《人民日?qǐng)?bào)》畢竟是一個(gè)官方媒體,,在這方面確實(shí)有優(yōu)勢(shì),。我們出去采訪也確實(shí)有大報(bào)記者的優(yōu)越感,比如采訪“兩會(huì)”,,你掛一個(gè)《人民日?qǐng)?bào)》證件,,別人都覺得特牛,很羨慕你,。但現(xiàn)在采訪“兩會(huì)”的記者有三千多人,,比人大代表和政協(xié)委員的人數(shù)還多!在這樣一個(gè)狀況下,,哪里還有什么優(yōu)越感,,只有壓力!所有人都等著看你第二天能在報(bào)紙上呈現(xiàn)出什么照片,。而且隨著新聞話語權(quán)的開放和普及,,大報(bào)記者已經(jīng)沒有了優(yōu)勢(shì)和特權(quán),因?yàn)槟銜?huì)被很多因素干擾和左右,,甚至失去一定的思考余地和空間。反而是那些進(jìn)不了核心區(qū),、邊緣化的攝影人,,或者是自由攝影師,甚至是普通民眾,,有更多寬松的視角去表達(dá)情感和觀點(diǎn),。

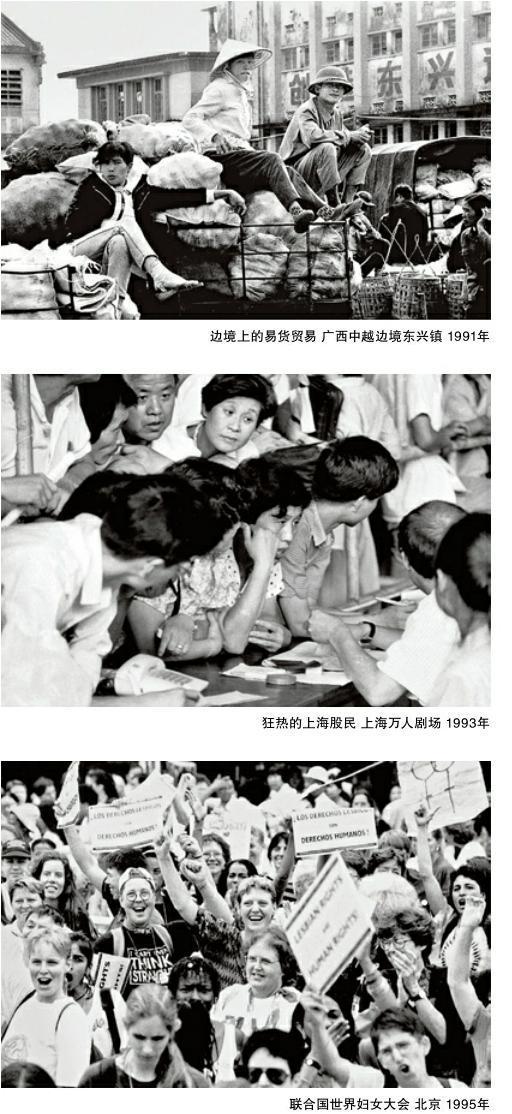

普京中國(guó)行北京2000年

李德林:你認(rèn)同大家把你定位成一個(gè)新聞攝影師嗎?

李舸:還是紀(jì)實(shí)攝影師吧,,新聞攝影師容易標(biāo)簽化,,我擔(dān)心大家對(duì)我的認(rèn)知會(huì)固定為大報(bào)記者。我希望自己能跳出去,,拍更多題材,。

工兵“突擊”旅游區(qū)浙江舟山2002年

李德林:從常規(guī)講,,新聞攝影主要是拍事件,,而一般意義上的記錄類攝影則是拍社會(huì)和人,你在從新聞攝影向記錄類攝影轉(zhuǎn)化的過程中,,內(nèi)心是否感到糾結(jié)或矛盾,?

李舸:這要看攝影的分類。新聞攝影不是一個(gè)孤立的門類,,它是紀(jì)實(shí)攝影的一部分,,只不過原來我們更多地是從媒體宣傳的角度把它歸為新聞攝影。實(shí)際上國(guó)外沒有“新聞攝影”這個(gè)概念,他們叫“報(bào)道攝影”,,而報(bào)道攝影在本質(zhì)上就是紀(jì)實(shí)攝影,。這個(gè)轉(zhuǎn)化對(duì)我來說沒有矛盾,只是過去我個(gè)人的認(rèn)識(shí)比較膚淺,,因?yàn)槲矣邪l(fā)稿任務(wù),,必須符合報(bào)社的編輯要求。那時(shí)發(fā)稿是一個(gè)路數(shù),,自己拍照片是另外一個(gè)路數(shù),,思維是不一樣的,有時(shí)甚至需要你去擺拍,、調(diào)度和導(dǎo)演,,當(dāng)然這是不可取的,也是不能容忍的,。蔣鐸老師曾經(jīng)跟我說過:“要想當(dāng)好一名攝影記者,,一定要兩條腿走路。見報(bào)的東西要拍,,不能見報(bào)的東西也要拍,,而且要拍得更好更精彩。攝影記者一定要有自己的想法和追求,?!边@些話對(duì)我影響很大,我記了20多年,。我開始走這個(gè)路子就是蔣老給我樹立的方向,。

李德林:報(bào)紙是新聞紙,不但對(duì)時(shí)效性要求高,,有時(shí)還強(qiáng)調(diào)宣傳效應(yīng),。

李舸:這方面或多或少會(huì)有些矛盾。我想想之前的很多經(jīng)歷會(huì)覺得后悔和遺憾,。比如1998年長(zhǎng)江發(fā)大水,,我在那兒呆了40天,你想那能拍多少好東西???但那時(shí)我過度關(guān)注的是解放軍跳水里、堵沙袋,、滿身泥漿等抗洪救災(zāi)的場(chǎng)景,。因?yàn)檫@種照片好見報(bào)。后來沒過多久我就知道自己拍的有問題,,因?yàn)槲铱吹搅速R延光和于文國(guó)拍的同樣題材的照片,,我印象比較深的是于文國(guó)的《洪水來了》,,畫面很安靜,表現(xiàn)了大環(huán)境大事件中普通人的一種沒有人為干預(yù)的原始狀態(tài),。雖然我意識(shí)到了這個(gè)問題,,但隨后我還是按原來的路子拍,畢竟那時(shí)年輕,,學(xué)養(yǎng)不深,,經(jīng)歷也不多,不可能有現(xiàn)在這樣的眼光,。這是一個(gè)客觀的發(fā)展過程,,誰也不可能一上來就是一個(gè)完人。

李德林:有沒有哪一件事讓你意識(shí)到要徹底做出轉(zhuǎn)變,?

李舸:對(duì)我沖擊最大的是2009年新中國(guó)成立60年大慶,,那是一個(gè)里程碑式的事件,正趕上西方經(jīng)濟(jì)危機(jī),,外界給中國(guó)戴上了“救世主”的帽子,。全世界都在關(guān)注中國(guó),那是一個(gè)非常好的向世界展示中國(guó)的機(jī)會(huì),,可當(dāng)年拍攝這個(gè)大事件,,有獨(dú)特視角、能留下來的好照片很少,。為什么,?因?yàn)椴稍L的記者雖多,但大家的訴求全都一樣,,都認(rèn)為越接近廣場(chǎng)越能拍到核心的東西,所以各路記者全涌到廣場(chǎng)上,,導(dǎo)致大家拍的片子非常雷同,。

我在六次來往彩排現(xiàn)場(chǎng)的過程中看到了很多精彩的影像,比如有一天我開車回家,,經(jīng)過南苑機(jī)場(chǎng)后面一條小路,,突然看見一架預(yù)警機(jī)從我的擋風(fēng)玻璃前飛過,路上很多騎著農(nóng)用車,、三輪車的老百姓抬頭在看,。可惜相機(jī)在后備廂,,我來不及停車去拿,。當(dāng)時(shí)我就想,如果坐在駕駛座,,以擋風(fēng)玻璃為前景,,把預(yù)警機(jī)和老百姓拍下來,,那畫面該多有沖擊力啊,!再比如半夜三四點(diǎn)鐘彩排結(jié)束我們往回走,,路過一所中學(xué),校門口旁的馬路上堵了一大片私家車,,家長(zhǎng)等著接彩排回來的孩子,。我看那些小孩兒一個(gè)一個(gè)拉著小推車往學(xué)校走,非常疲憊,。這場(chǎng)景不比孩子們?cè)趶V場(chǎng)上拍造型的畫面強(qiáng)?。∵€有閱兵村,,很多軍隊(duì)記者去拍,,拍的都是解放軍怎么流汗、怎么艱苦訓(xùn)練,??墒沁@些照片建國(guó)40年有、50年有,、60年還有,,歷來如此,就是沒有一個(gè)人拍閱兵村建了以后,,給周圍老百姓的生活帶來什么樣的變化,!

類似這種焦點(diǎn),其實(shí)都是遠(yuǎn)離廣場(chǎng),、遠(yuǎn)離新聞核心的,,但它傳播的信息和帶給我們的沖擊是巨大的,卻很少有人去拍,。

李德林:現(xiàn)在照片多了,,但好照片不是成比例在增加。這其實(shí)為專業(yè)攝影記者提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn),。我們看“荷賽”,,大部分獲獎(jiǎng)的還是專業(yè)攝影師的作品,或長(zhǎng)期關(guān)注某個(gè)事件或某類題材而拍攝的,,具有獨(dú)特影像結(jié)構(gòu)和視覺表達(dá)的作品,,能看到專業(yè)范兒。

李舸:攝影記者這個(gè)行當(dāng)真的有可能會(huì)消失,,但新聞攝影永遠(yuǎn)不會(huì)消失,,專業(yè)的有思想的攝影人永遠(yuǎn)不會(huì)消失。所以不用害怕,,只要你不斷提高,,就不會(huì)被淘汰?,F(xiàn)在總有人說這是一個(gè)“狼來了”的時(shí)代,以后專業(yè)攝影人沒有生存空間了,,影像可以從視頻中截圖,。我就要問了,你為什么要截圖,?截圖就說明了“凝固的影像”是有價(jià)值的,,否則你看動(dòng)態(tài)影像就行了,還截什么圖,!

李德林:你覺得你拍的“沉色素樸”的照片有哪些,?

李舸:比較典型的是蘆山地震我拍的一張照片,兩個(gè)人背著東西走在路上,,一個(gè)小伙子看著旁邊隨時(shí)可能滑坡的山體,,旁邊一輛破車。這樣的照片沒有過去我們所謂的“沖擊力”,,乍一看你也未必能看出他們?cè)诟蓡?。但我通過環(huán)境和人物眼神的交代,表達(dá)了一種原生態(tài)的感覺,。還有《大漠邊緣的民生》,,比較真實(shí),沒有太多裝飾性元素,。再比如我拍的《極寒礪精兵》,,完全是從90后女大學(xué)生當(dāng)兵的視角去表達(dá)的,甚至有些頑皮的味道,,這符合我現(xiàn)在的視覺,。

李德林:你怎么看“荷賽”的評(píng)選?

李舸:過去我們覺得“荷賽”高不可攀,,“荷賽”獲獎(jiǎng)作品就是標(biāo)準(zhǔn),,就是經(jīng)典,“荷賽”評(píng)委說的對(duì)中國(guó)攝影師來說就是圣旨?,F(xiàn)在“荷賽”從神壇上走下來了,大家能夠各抒己見,。為什么,?因?yàn)橘Y訊多了,我們有自己的價(jià)值評(píng)判和觀念表達(dá),,不再覺得“荷賽”就是絕對(duì)權(quán)威了,,這是好事。但我們也不能完全否定它,,畢竟“荷賽”有50多年的歷史,,它的評(píng)選有其合理性,,我們要客觀看待,學(xué)習(xí)他們先進(jìn)的東西,,比如挖掘“荷賽”評(píng)委的真實(shí)想法,,了解他們?cè)谠u(píng)選過程中到底是怎么爭(zhēng)論的。這對(duì)我們有很大的借鑒意義,。(本專訪選刊于《中國(guó)攝影家》 )

(編輯:李月)

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元