馬相魁老師

馬相魁,,筆名?;浮⒛畲?,號五味齋主人,,1956年生于邯鄲臨漳。現(xiàn)任中國文聯(lián)華夏文化書畫專家委員會專家委員,,中國文化進萬家書畫藝術(shù)中心主任委員,,中華文化研究會書畫藝術(shù)委員會副主任委員,中國黨政理論網(wǎng)河北頻道藝術(shù)總監(jiān),,河北省書畫藝術(shù)對外交流委員會副主任委員,,并于2015年9月被國家文化部藝術(shù)扶貧專業(yè)委員會推薦,,經(jīng)專家評定為國家一級美術(shù)師,。

1977年畢業(yè)于邯鄲市專,師從著名山水畫家朱永祥先生,;

1979年以后從事美術(shù)教育工作12年,;

1992——1997年師從著名國畫藝術(shù)家呂云所教授演習(xí)山水畫藝術(shù);

1997年其作品《太行魂》獲河北省國畫大賽二等獎,;

1999年作品《常青樹》被河南省開封市藝術(shù)館永久收藏,;

2000年在山東省《羲之書畫報》上刊出太行風(fēng)貌系列山水畫作品,引起社會普遍關(guān)注,;

2014年入選為中韓書畫藝術(shù)交流美術(shù)家,;

2014年榮獲盛會新聞出版界書畫展一等獎(獲獎作品《國魂》);

2016年7月被評為中華驕傲中國書畫藝術(shù)家稱號,;

近年來一直從事美術(shù)活動,,作品多被海內(nèi)外收藏機構(gòu)及個人永久收藏,。其畫風(fēng)淳樸渾厚、自然天成,,頗有鮮明的時代特色及個人風(fēng)貌,,深受廣大群眾喜愛。

縱觀古今山水畫作品,,畫山必畫水,。宋代山水畫家郭熙在《林泉高致》中有言:“山以水為血脈……無水則不媚”;五代畫家荊浩《匡廬圖》“兩岸逼而為瀑”,;荊浩弟子關(guān)仝《山浮待渡圖》瀑水三折,,皆留白為水,后世畫瀑泉者多用此法,。

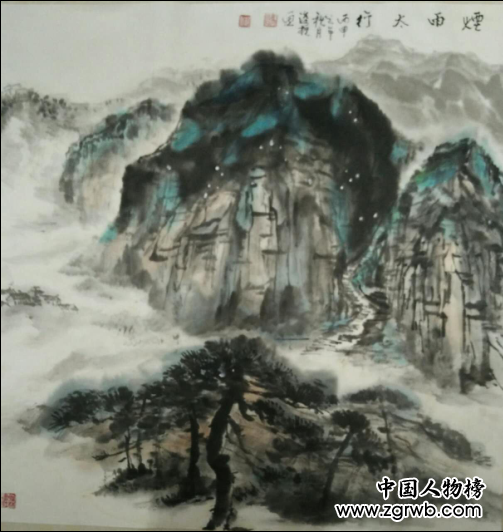

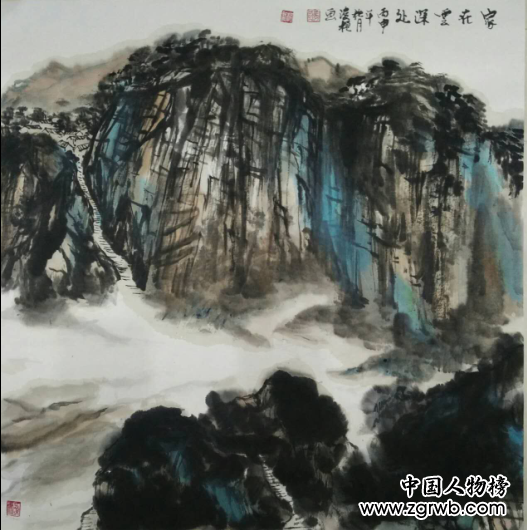

冀南畫家馬相魁深諳此道,,他的山水畫作品,皆為山石叢木,,奔流瀑泉,、或云山煙靄,煙氣出沒,,或回溪斷崖,、空濛寂歷。觀其所繪作品,,山水絕澗,,飛流泉涌,其態(tài)其勢,,恍若跣足披發(fā)散人穿梭于云霞飄渺之間,。或匆匆如激電,,或綿綿似清風(fēng),,天真爛漫,情趣高古,。

荊浩在《山水節(jié)要》中論畫體之訣--“遠(yuǎn)則取其勢,,近則取其質(zhì)”;宗炳在《畫山水序》里說:“致于山水,,質(zhì)而有趣靈”,,并提出了山水畫應(yīng)當(dāng)是畫家心靈的表現(xiàn)之理論。這里所提到的“質(zhì)”,,應(yīng)該是指自然山水實際存在的具體形質(zhì),;而“靈”即為畫家所感受到的超越山水形質(zhì)的靈妙意趣。相魁先生生于河北,、河南兩省接壤之地--臨漳,。臨漳古稱鄴城,,乃“建安文化”的發(fā)祥地。也許是受到諸多文化先賢精神的熏陶,,耳濡目染,,成就了畫家很深的文化功底;刻苦勤奮與藝術(shù)靈感造就了畫家難得到風(fēng)范,。在成就畫家的書畫土壤里無不浸淫著“智者樂水,,仁者樂山”的神巧文脈。耳儒松風(fēng),,目染湍流,,心神造化,遷想妙得,,毫鋒灑脫,,寓情于景,取諸家而自成一軀,,不斷創(chuàng)作真善美的佳作,。如他的《三陽開景運》畫作,展現(xiàn)了“分野中峰變,,陰晴眾壑殊”的壯觀景象,;畫中山巒深厚,樹木蒼茂,,密樹重山層次分明,;《秋聲》刻畫出“清泉石上流,紅葉黃花瘦”的山水秋景,;《大河奔流》畫面壯闊,,高山深谷,飛流直下,,氣勢磅礴,,巨石危峰,古樹奇木,,筆意多姿,,景象森然;《山隨平原盡,,江入大荒流》則描繪出“江流天地外,山色有無中”的景觀,,表現(xiàn)出畫家在山水畫中流露出的平淡天真的品格,。其對山水畫藝術(shù)至高境界的不懈追求,令人嘆服,。

以山水澗瀑為命題,,抒發(fā)個人擁抱大自然的博大胸懷和對世態(tài)萬千的獨特感悟,,乃是相魁先生虛靜心懷的寫照。對山水畫藝術(shù)高峰的攀登永無止境,,需要畫家在生活積累,,創(chuàng)作實踐,思想文化修養(yǎng),,藝術(shù)感悟等方面不斷有所提升,。如果能以激流飛瀑滌蕩心中的欲念和躁動,能凝神靜思,,馳騁象外,,把從大自然和社會中領(lǐng)悟到的哲理以及由此引發(fā)的美感享受融匯于心間,將其筆下的每一件作品升華到“澄懷觀道”,,“應(yīng)目會心”的暢神怡情的境界,,我相信畫家那頗具艱辛的藝術(shù)之路定將迎來霞光萬道。

馬相魁老師與中國文化進萬家工作委員會主任武振江合影

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元