塑料袋、餐盒的隨意丟棄,,是“白色污染”的主要來源,。雖然這些年地方開始提倡塑料袋收費(fèi)制,大力普及可降解產(chǎn)品,,但對于轉(zhuǎn)化到青山綠水,,依然有個道阻且長的過程。

一位西班牙生物學(xué)家Federica Bertocchini的新發(fā)現(xiàn)可能會幫助我們以更優(yōu)化的方式處理每年萬億個塑料袋,,答案在于笨拙的毛毛蟲,,準(zhǔn)確來說,是大蠟螟或者說是蠟蛾,。

蠟蛾主要生活在蜂蠟中,,后者是工蜂建造巢穴的必備物質(zhì)。

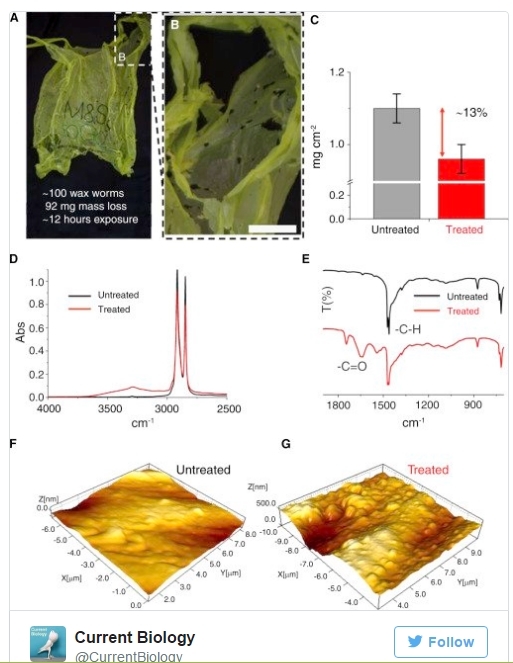

科學(xué)家稱,,將一片PE(聚乙烯)與蠟蛾放一塊,,40分鐘之內(nèi)可見孔洞,如果數(shù)量擴(kuò)大到100只,,那12小時之后,,我們常見的雜貨大塑料袋就千瘡百孔。

更進(jìn)一步的研究表明,,蠟蛾幼蟲可以將聚乙烯分解轉(zhuǎn)為化乙二醇,專家認(rèn)為,,這樣的機(jī)制可能與他們常年食用蜂蠟有關(guān),,后者由高度多樣化的脂質(zhì)混合物組成,包括烷烴,,烯烴,,脂肪酸和酯。

當(dāng)然,,上述結(jié)論并非讓你丟幾百只毛毛蟲放塑料袋里分解,,科學(xué)家希望找到促進(jìn)分解的中間物,從而批量生產(chǎn),。

(編輯:月兒)

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元