|

|

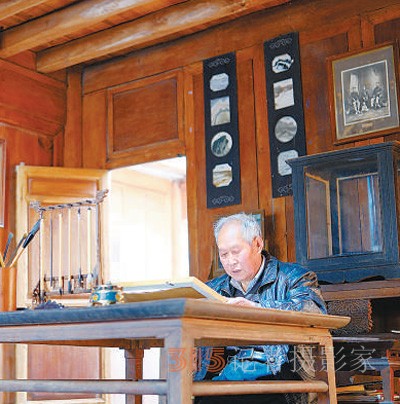

尹憲章在家中翻閱老照片。 |

|

|

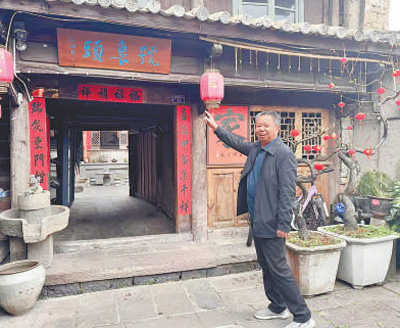

尹家“花大門”門樓,。 |

|

|

圖片來源:云南省地理信息公共服務(wù)平臺(tái) |

|

|

和順古鎮(zhèn)風(fēng)景,。 |

|

|

位于和順古鎮(zhèn)的李繼東家。 |

|

|

和順古鎮(zhèn)遠(yuǎn)景,。 |

說起大山深處,,人們往往聯(lián)想到“偏僻”“封閉”的意涵,何況是在中國大西南的橫斷山脈深處,。

但云南保山市的邊陲小鎮(zhèn)和順,,情況卻恰恰相反。這里戶籍人口僅7000人,,卻有3萬多僑胞生活在緬甸,、泰國、美國,、加拿大等10多個(gè)國家和地區(qū),,被譽(yù)為“西南第一僑鄉(xiāng)”。

記者來到這一滇西小鎮(zhèn),,感受到一種非同尋常的文化氛圍,。這里曾是各國商賈云集的重要驛站,,西南絲綢之路穿越于此。在漫長的歷史長河中,,和順人靠著騾馱馬運(yùn),,將商號(hào)開到海外,又馱回四海風(fēng)物,,馱回科技文化和開放思想,,馱回一個(gè)璀璨生輝的絲路僑鄉(xiāng)。

昔日走夷方,,今日看開放

和順隸屬云南騰沖,,古稱“陽溫暾”。600多年前的明洪武年間,,川湘等地將士遠(yuǎn)道而來,,設(shè)衛(wèi)分屯戍守邊疆,“三分差操,,七分耕種”,,逐漸生根繁衍。據(jù)說他們抵達(dá)這塊西南邊地時(shí)恰逢冬日,,陽光灑在壩子上,,一片溫暖,故名之“陽溫暾”,。后因三合河繞村而過,,更名為“河順鄉(xiāng)”。此后又取“士和民順”之意,,改名“和順鄉(xiāng)”,。

“吾鄉(xiāng)中/天地小/而且薄瘦,不得已/為家貧/不得不走,,

辦棉花/買珠寶/回家銷售,此乃是/吾鄉(xiāng)人/衣食計(jì)謀……”

退休后,,李繼東喜歡在家?guī)еO女讀這首《陽溫暾小引》,。他是土生土長的和順文化人,最大的愛好是研究和順,、騰沖的歷史,,曾參與編寫《騰沖史話》等多本著作。

和順西北是物產(chǎn)豐富,、出產(chǎn)寶石琥珀的緬甸,。“隨著人口不斷繁衍,,耕地不足的矛盾日益突出,,和順人開始前往緬甸,、印度等周邊國家經(jīng)商?!崩罾^東說,,《陽溫暾小引》正是一部當(dāng)時(shí)滇西人到緬甸等國經(jīng)商——和順人稱為“走夷方”的指南。

和順?biāo)幍尿v沖(古稱“騰越”)地區(qū)一直是西南絲綢之路的要沖,。早在公元前4世紀(jì),,就有馱著蜀布、絲綢,、漆器的商隊(duì)從川蜀地區(qū)進(jìn)入云南,,沿滇西方向翻越高黎貢山后,西出騰越,,到達(dá)緬甸,、印度、阿富汗等國——這條道路又被稱為“蜀身毒道”(印度古稱“身毒”),,也就是西南絲綢之路,。

千百年來,騾馱馬運(yùn),,無數(shù)物資在這條古道上流動(dòng),。美國記者埃德加·斯諾1931年所著《馬幫旅行》中,曾記述過他眼中的滇西古道,。書中提及他在從大理往騰沖途中,,遇到許多馬幫。馬幫首領(lǐng)“騎一匹精力旺盛的小馬駒,,頭戴一頂軟皮帽,,帽檐上插著一根雉雞毛,好一副豪俠氣概”,。

一組數(shù)據(jù)印證了斯諾的描述,。20世紀(jì)初,每天有1萬多匹騾馬,、30多個(gè)國家的貨物在這條古道上流動(dòng),;和順人創(chuàng)辦的近百家商號(hào)中有60多家跨國商號(hào),分支機(jī)構(gòu)遍設(shè)國內(nèi)各大商埠和南亞,、東南亞等地,。“內(nèi)地的絲綢,、農(nóng)特產(chǎn)品銷往緬甸,,歐洲的‘洋貨’,緬甸的棉花、翡翠銷往中國,?!崩罾^東說。

時(shí)至今日,,在緬甸,、泰國的不少地方,還能看到和順人創(chuàng)辦的老商號(hào),、工廠,、醫(yī)院、學(xué)校等遺存,。改革開放后,,更有源源不斷的物資流通與人員往來。商貿(mào)興盛,、文化交融,,騰沖仍是連接中國與南亞、東南亞的橋梁之一,。

文化包容形成和順之美,,文明交流帶來智慧之光

走進(jìn)和順,只見一幢幢粉墻黛瓦的民居依山而建,,高低錯(cuò)落,,用火山石鋪筑的小巷縱橫交錯(cuò)。和順現(xiàn)存百余間古老民居,,不少是從乾隆年間開始修建,,最終形成一個(gè)龐大的民居建筑群。

尹家“花大門”就位于其間,?!盎ù箝T”得名于其美麗繁復(fù)的門樓設(shè)計(jì)。房主尹憲章老先生今年80歲,,他帶我們參觀家中陳設(shè):客廳墻上掛著意大利的掛鐘,,房間一角擺放著英國的縫紉機(jī),陽臺(tái)的鐵質(zhì)欄桿也來自英國,,柜子里還有來自德國的煤氣爐,。

“我小時(shí)總是看到祖父用這個(gè)煤氣爐燒水喝茶?!币鼞椪掠讜r(shí)跟隨父親在緬甸生活,,他的祖父當(dāng)年到緬甸從做小本生意起家,,后與同鄉(xiāng)共同創(chuàng)辦“寶盛和”商號(hào),,幾代人靠著自己的努力回鄉(xiāng)建起三層大宅。

和順人有句順口溜:“羅馬的鐘,英國的門,,捷克的燈罩,,德國的盆”。一屋裝下四海風(fēng)物,,這些“走夷方”的和順人用辛勞所得買回家鄉(xiāng)的“西洋貨”,,也是中外交往給和順留下的深深烙印。建筑,、飲食,、語言、服飾……“中西合璧”的生活是和順人的日常,,也是文化包容,、文明交流互鑒的見證。

當(dāng)年“走出去”的和順人,,還“帶回來”許多先進(jìn)技術(shù)和理念,。攜帶鉛印機(jī)、石印機(jī)回國,,開設(shè)印刷局,;捐資創(chuàng)辦華僑中學(xué)——益群中學(xué);為打破瑞典,、日本的火柴壟斷,,建起中國人自己的火柴廠……

走進(jìn)和順圖書館的藏書室,一本本發(fā)黃的圖書仿佛把人帶回歷史深處,?!白叱鰢T的和順人看到了世界的發(fā)展,越發(fā)認(rèn)識(shí)到教育的重要性,,于是自發(fā)捐款在家鄉(xiāng)建起圖書館,。”和順圖書館館長寸宇說,。

圖書館建立后的數(shù)年間,,和順一直是騰沖乃至鄰近各縣抗日新聞的發(fā)布中心和宣傳中心。為了滿足和順人“看世界”的需要,,圖書館還辦起報(bào)紙,,從簡單的電訊到《騰越日報(bào)》,不少新聞是由當(dāng)時(shí)圖書館工作人員用收音機(jī)收聽后“漏夜刻印”,。

《騰越日報(bào)》的創(chuàng)辦者李生莊,,曾擔(dān)任和順圖書館第二任館長。他的弟弟,,就是著有《大眾哲學(xué)》的艾思奇,。兄弟二人的成就與僑鄉(xiāng)的濃厚文化氛圍分不開,。“和順人天然具有國際視野,?!贝缬钫f,多元文化的交融碰撞給了和順人更廣闊的視野,,這視野又帶著一代代和順人走出家鄉(xiāng),、走向世界。

促進(jìn)更多經(jīng)貿(mào)合作,,培養(yǎng)更多文化使者

如今,,在“花大門”老宅里,尹憲章的兒子尹滄鼎開起了民宿,,“這些年,,政府鼓勵(lì)發(fā)展旅游業(yè),我們把老房子重新維修,、進(jìn)行現(xiàn)代化改造后開門迎客,,生意很不錯(cuò)?!?

“酒店非常漂亮,,主人的家族已在這座房子里生活了近兩個(gè)世紀(jì)?!币晃辉凇盎ù箝T”民宿住了兩晚的荷蘭游客在旅行網(wǎng)站留下這樣的點(diǎn)評(píng),。這座老房子改造的民宿在旅行網(wǎng)站上擁有4.7的高評(píng)分。

“跟祖輩比起來,,和順人如今的生活好了,,不再因?yàn)楦F而‘走夷方’。年輕人如今走出去,,是為了見識(shí)更大的世界,。”尹滄鼎給我們看家中族譜,,這個(gè)跨越兩個(gè)世紀(jì)的家族,,如今在海外生活著近百人。逢族中大事,,海外的家人會(huì)回到和順,。

和順圖書館里,《和順鄉(xiāng)》擺在一層的展示桌上,。這份雜志有著近百年歷史,,如今仍在繼續(xù)出版,每當(dāng)新一期雜志出版,,工作人員都會(huì)給海外僑胞寄去許多本,。

李祖清是《和順鄉(xiāng)》的忠實(shí)讀者,,也是作者之一。作為出生在緬甸曼德勒市的第三代華人,,李祖清人生大部分時(shí)間都花在了促進(jìn)中緬文化交流和教育合作上——?jiǎng)?chuàng)辦緬甸曼德勒福慶學(xué)校,開設(shè)緬甸第一家孔子課堂,,還在緬甸五個(gè)省兩個(gè)邦開設(shè)56個(gè)漢語教學(xué)點(diǎn),,面向社會(huì)招生,學(xué)生人數(shù)達(dá)到5000余名,。

《和順鄉(xiāng)》“海外鄉(xiāng)音”欄目經(jīng)??抢钭媲宓奈恼拢热纭毒捜A教育新使命》一文,,談及要培養(yǎng)精通中緬文化的橋梁使者,,“人文交流必須雙向化,讓緬甸人了解中國,,也要讓中國人了解緬甸,,這是我們在緬華人的職責(zé),更是使命,!”

世界騰沖,,天下和順。如今,,和順?biāo)诘尿v沖境內(nèi)有國家一級(jí)口岸猴橋口岸,,以及滇灘、自治,、膽扎3條省級(jí)邊境通道,,這里依然是中國與周邊地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作、文化交流的重要前沿,。

在和順西北約70公里的猴橋口岸,,記者看到滿載的貨車往來不斷,將緬甸的香蕉,、西瓜等新鮮水果出口至中國,,也將中國產(chǎn)的百貨、建材等運(yùn)往緬甸,。從猴橋口岸至緬甸密支那市的二級(jí)公路完成提級(jí)改建后,,200公里路程的行車時(shí)間由原來的8小時(shí)縮短至約3小時(shí),物資,、人員往來將更加便捷,。

古道蜿蜒,騾鈴聲遠(yuǎn),。從穿越崇山峻嶺的騾馱馬運(yùn)到四通八達(dá)的高速公路,,和順古鎮(zhèn)書寫了一部跨越數(shù)百年的中外文明對話史,。當(dāng)夕陽為和順圖書館的飛檐鍍上金邊,馬幫歌會(huì)的旋律與緬甸民謠在巷陌交織,,這座大山深處的僑鄉(xiāng)仍在書寫新的文化交流篇章,。

(本報(bào)記者朱思雄、張遠(yuǎn)南,、劉玲玲,、李茂穎參與采寫)

編輯:月兒

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元