"我是你領導……",、"我們是XX節(jié)目組……",、"您的號碼已綁定XX服務,退訂請回……"

回想一下,,我們是從什么時候開始遇上各種來路不明的短信和電話號碼,,又是從何時開始慢慢習慣,還時不時寫段子調(diào)侃的?

▲圖片來源:視覺中國

不少人會回答"這些幾年前就有了",,事實上,,國家對于電信詐騙的打擊力度,近年來也在不斷提高,。據(jù)新華網(wǎng)報道,,2016年1至11月,全國共阻截,、清理涉案銀行賬戶60余萬個,,關(guān)停涉案電話號碼80余萬個;共破獲各類電信網(wǎng)絡詐騙案件9.3萬起,查處違法犯罪人員5.2萬人,,同比均成倍增長,。

但每經(jīng)小編注意到,引發(fā)公眾對電信詐騙普遍關(guān)注的"徐玉玉案",,其實剛過去5個多月,。

而且據(jù)媒體報道,,直到雞年春節(jié)前夕,"徐玉玉案"都尚未報送審查起訴,,處于偵查階段,。

為什么中國人老遇上電信詐騙?小編注意到,近日一份來自德國某公司的調(diào)查或許能說明一些問題,。

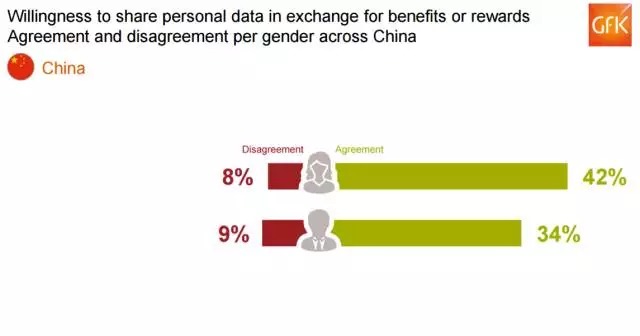

近4成中國網(wǎng)民愿為折扣透露隱私

電信詐騙,,或者說"通信金融詐騙",其中包括兩個關(guān)鍵詞,,一個是"通信",,另一個是"金融"。

一方面,,詐騙團伙需要借助電話,、互聯(lián)網(wǎng)等通訊工具與受騙者聯(lián)系;另一方面,完成聯(lián)絡后,,他們還要通過刷卡,、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等金融行為實現(xiàn)資金的非法占有,。不論詐騙方法多么千變?nèi)f化,,它都無法跳出這兩個關(guān)鍵詞。

在通信階段,,詐騙團伙為博取受騙者信任,,時常以一些較為私密的個人信息作為籌碼,這也是所謂的"精準詐騙",。

這些隱私信息從何而來?此前的報道中,,業(yè)內(nèi)人士認為有三種泄露途徑:

一種是接觸到數(shù)據(jù)的工作人員泄露數(shù)據(jù);

一種是黑客入侵目標獲取數(shù)據(jù);

還有一種是第三方IT系統(tǒng)服務公司在提供服務時獲取數(shù)據(jù)并泄露。

然而每經(jīng)小編注意到,,我們可能忽略了一個更加根本的泄露源--我們自己,。

1月27日,德國消費調(diào)研公司(GfK)公布了一份多國在線問卷調(diào)查的結(jié)果,,調(diào)查顯示,,與其他國家相比,中國的網(wǎng)絡用戶更愿意為獲得折扣等優(yōu)惠透露個人信息,。

"我愿意用我的個人信息(包括但不限于病例,、財務數(shù)據(jù)、駕駛記錄,、家庭水電費等),,來交換一些福利,比如低價折扣或私人訂制的服務,。"

在該調(diào)查中,,參與者需要從1(完全反對)到7(完全同意)中選出一個數(shù)字,,來描述自己上面這句話的認同度,。

結(jié)果顯示,,來自17個國家的受訪者中,有27%的網(wǎng)絡用戶愿意用個人信息換取折扣,,表示"完全不愿意"的僅有19%,。

從年齡上看,30-40歲之間的用戶最愿意透露自己的隱私,,比例為34%;20-30歲的用戶緊隨其后,,為33%;15-19歲的用戶為28%。

值得注意的是,,該調(diào)查還指出,,表示愿意透露隱私換取折扣的中國網(wǎng)絡用戶竟高達38%,遠高于27%的平均線;明確表示不愿意的只有8%,。

從性別上看,,中國女性網(wǎng)絡用戶表示愿意的比例就更高了,為42%,。

其它"愿意"比例居高的國家還有墨西哥(30%),、俄羅斯(29%)和意大利(28%);"不愿意"比例居高的國家則是德國(40%)、法國(37%),、巴西(34%),、加拿大(31%)以及荷蘭(30%)。

再回想一下,,你是否曾經(jīng)為了換小禮品,、辦各種會員卡或參加商家優(yōu)惠活動,填寫過自己的姓名,、電話號碼,,有時甚至是身份證號、住址?又或是在網(wǎng)上,,為了玩一些"測運勢",、"查一查多少人拉黑你"之類的小游戲,輕易地勾選了"允許訪問我的通訊錄,、好友信息"?

如果按照上述調(diào)查結(jié)果,,可以說,近4成中國網(wǎng)絡用戶的隱私信息都還沒被黑客"拖庫",、"撞庫",,就已經(jīng)面臨被詐騙團伙惡意套取、導入黑產(chǎn)的風險,。

每經(jīng)小編來做個調(diào)查吧↓

為什么我們一見"小福利"就把持不住?

每經(jīng)小編注意到,,GfK公司的調(diào)查并不是唯一一份針對此類消費者行為的調(diào)查,。

去年1月,美國獨立民調(diào)機構(gòu)皮尤研究中心(Pew Research Center)發(fā)布的一份名為"隱私與分享(Privacy and Sharing)"的報告顯示,,在美國,,51%的受訪群體在面對"用隱私換折扣"的情況時表示拒絕;33%的受訪者認為"可以接受",還有15%則表示要看具體情況,。

而早在2013年,,計費和客戶服務(CC&B)軟件公司Amdocs發(fā)布的一則調(diào)查報告也明確指出,"消費者已經(jīng)意識到,,個人信息可以用來換取更好的服務和回報;用戶數(shù)據(jù)有可能成為新的行業(yè)貨幣(industry currency)",。

該調(diào)查顯示,有57%的消費者愿意提供諸如定位信息,、在網(wǎng)上互動最多的5位好友的姓名之類的個人隱私來換取福利,,54%的受訪者甚至同意將這些信息移交給第三方。(可見,,有時候信息泄露源頭不在自己,,還可能被朋友"出賣")

Amdocs公司在報告中提到:

1.過半消費者在得知可以得到更優(yōu)惠的價格、更好的網(wǎng)速,、更優(yōu)先的服務時,,就會更加愿意分享個人信息。

2.三到四成的消費者在面對返現(xiàn),、積分,、優(yōu)惠券等直接關(guān)系到錢的福利時,也愿意透露自己的個人信息,,還有36%的消費者甚至愿意"白給"……

為什么我們看到"小福利"就把持不住?難道"貪小便宜"真是人類的普遍心理?小編注意到,,Amdocs公司還指出了這樣一點:

消費者的信任可以被充分開發(fā)。鑒于56%的消費者愿意信任向他們提供服務的人/機構(gòu),,這些服務提供方大可將收集到的數(shù)據(jù)精準應用到新的商業(yè)模式中,,比如"賣給第三方"。

可見,,造成許多消費者容易掉以輕心的原因,,一方面是對自己的隱私認識還不夠充分;而另一方面,對于那些帶著福利來套取信息者的天然信任,,也讓不少人放松了警惕,。

所以,以后再遇到要用個人信息換取的小恩小惠,,可得當心了!

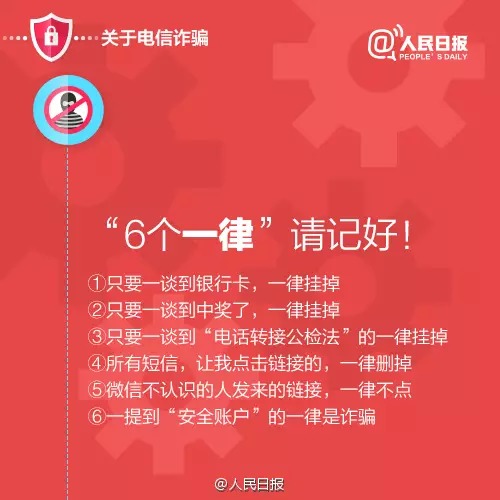

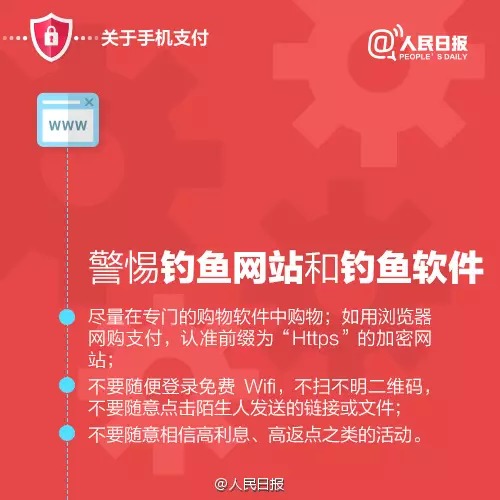

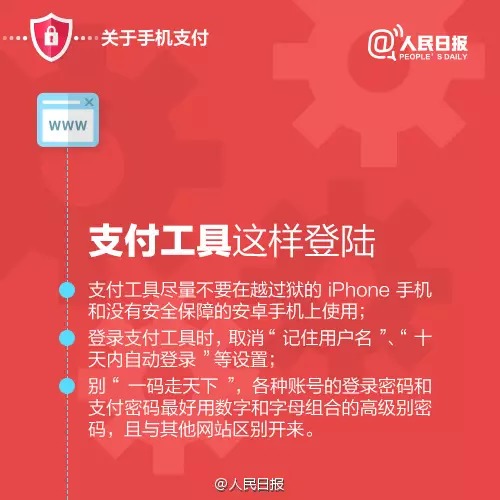

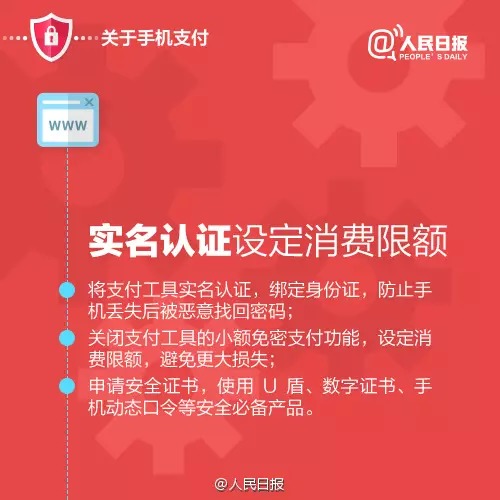

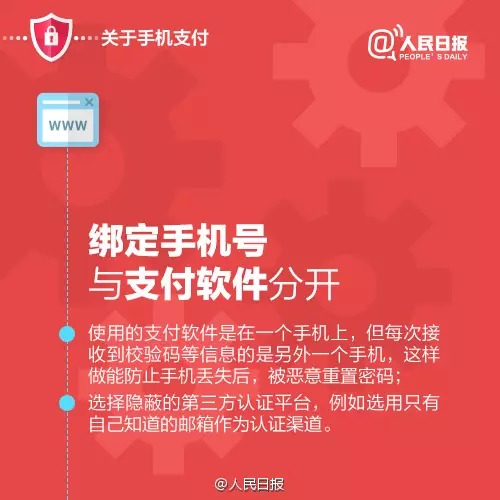

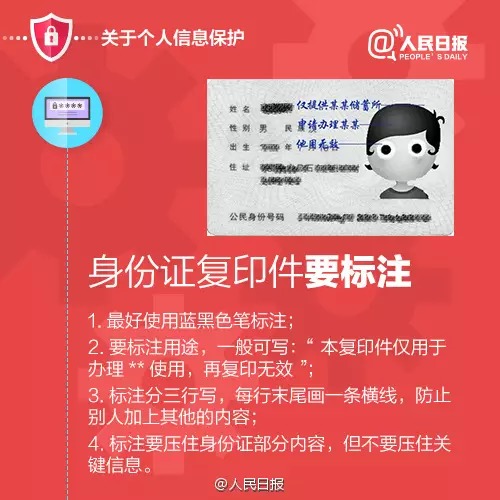

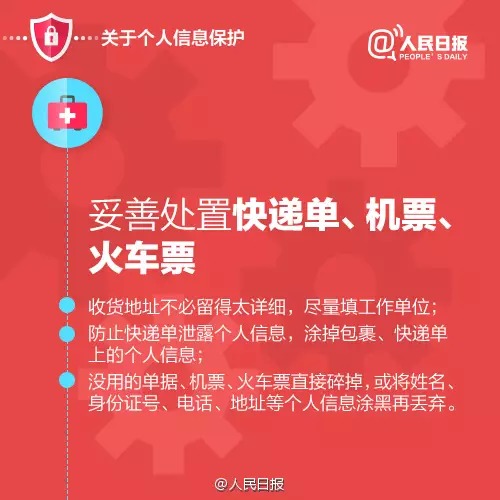

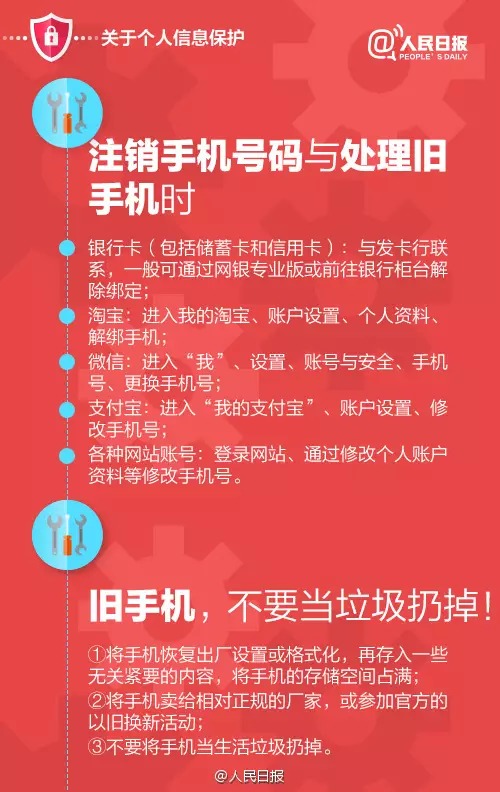

關(guān)于如何預防電信詐騙,,此前網(wǎng)上已有不少攻略,最后我們再復習一遍吧。

▲以上圖片來自人民日報微博

(編輯:李月)

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元