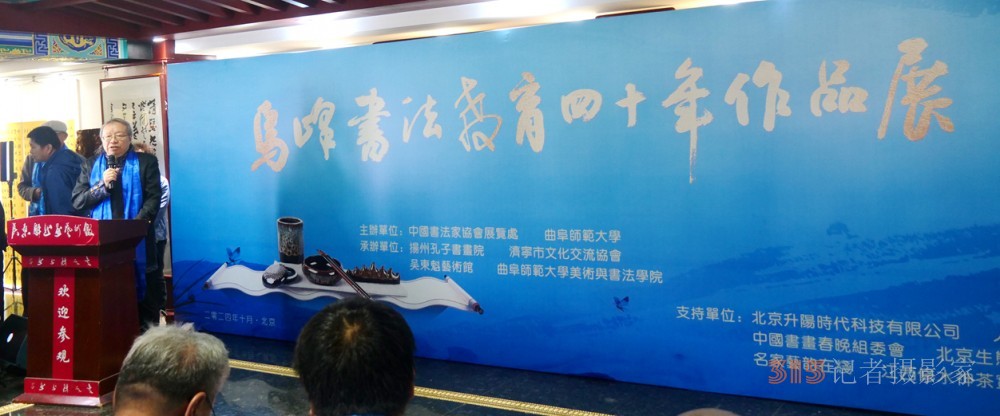

本網(wǎng)訊( 記者 靳新國(guó) 實(shí)習(xí)生 王曦) 2024年10月19日上午,,由中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)展覽處、曲阜師范大學(xué)主辦,,揚(yáng)州孔子書(shū)畫(huà)院,、濟(jì)寧市文化交流協(xié)會(huì),,吳東魁藝術(shù)館,曲阜師范大學(xué)美術(shù)與書(shū)法學(xué)院承辦的著名書(shū)法家烏峰先生的《烏峰書(shū)法教育四十年作品展》在北京吳東魁書(shū)畫(huà)藝術(shù)隆重開(kāi)幕,。中國(guó)文聯(lián)和中書(shū)協(xié)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到場(chǎng)祝賀,,此次展覽匯集了烏峰先生四十年來(lái)在書(shū)法藝術(shù)領(lǐng)域的精華之作共二百多幅,吸引了眾多書(shū)法愛(ài)好者和藝術(shù)界人士前來(lái)參觀交流,。

烏峰先生,,一九六六年生于內(nèi)蒙古,其祖籍為內(nèi)蒙古喀喇沁旗,,是一位杰出的蒙古族藝術(shù)家,。作為曲阜師范大學(xué)教授,他不僅在書(shū)法教學(xué)上有著深厚的造詣,,同時(shí)也是山東省書(shū)法家協(xié)會(huì)理事,、中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員。

烏峰先生的藝術(shù)生涯豐富多彩,,他曾在全國(guó)多地成功舉辦個(gè)人書(shū)法展覽,。他的作品以傳統(tǒng)書(shū)法為基礎(chǔ),融入現(xiàn)代審美理念,,形成了獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格,。

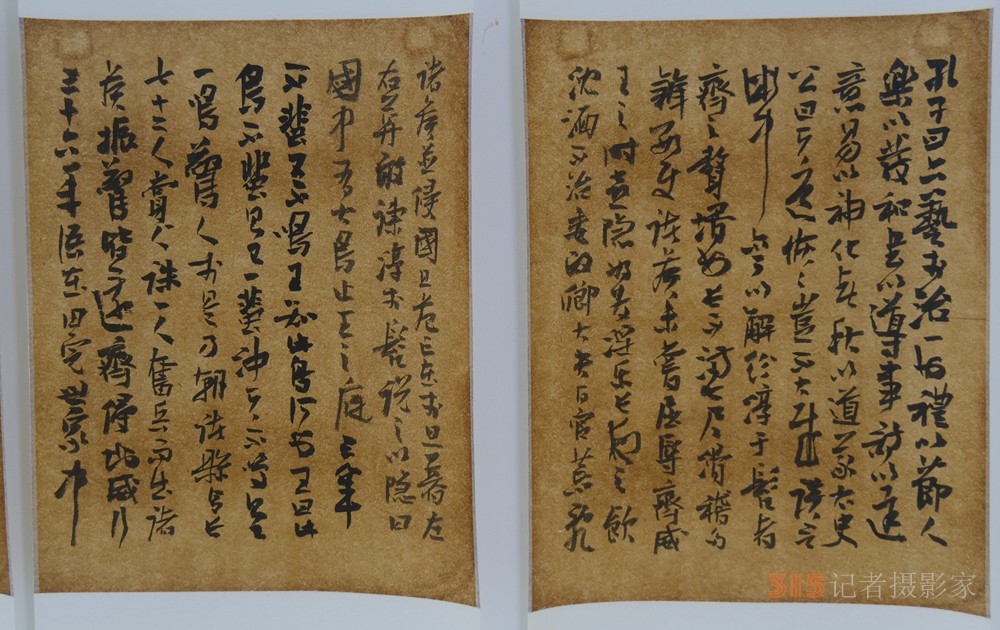

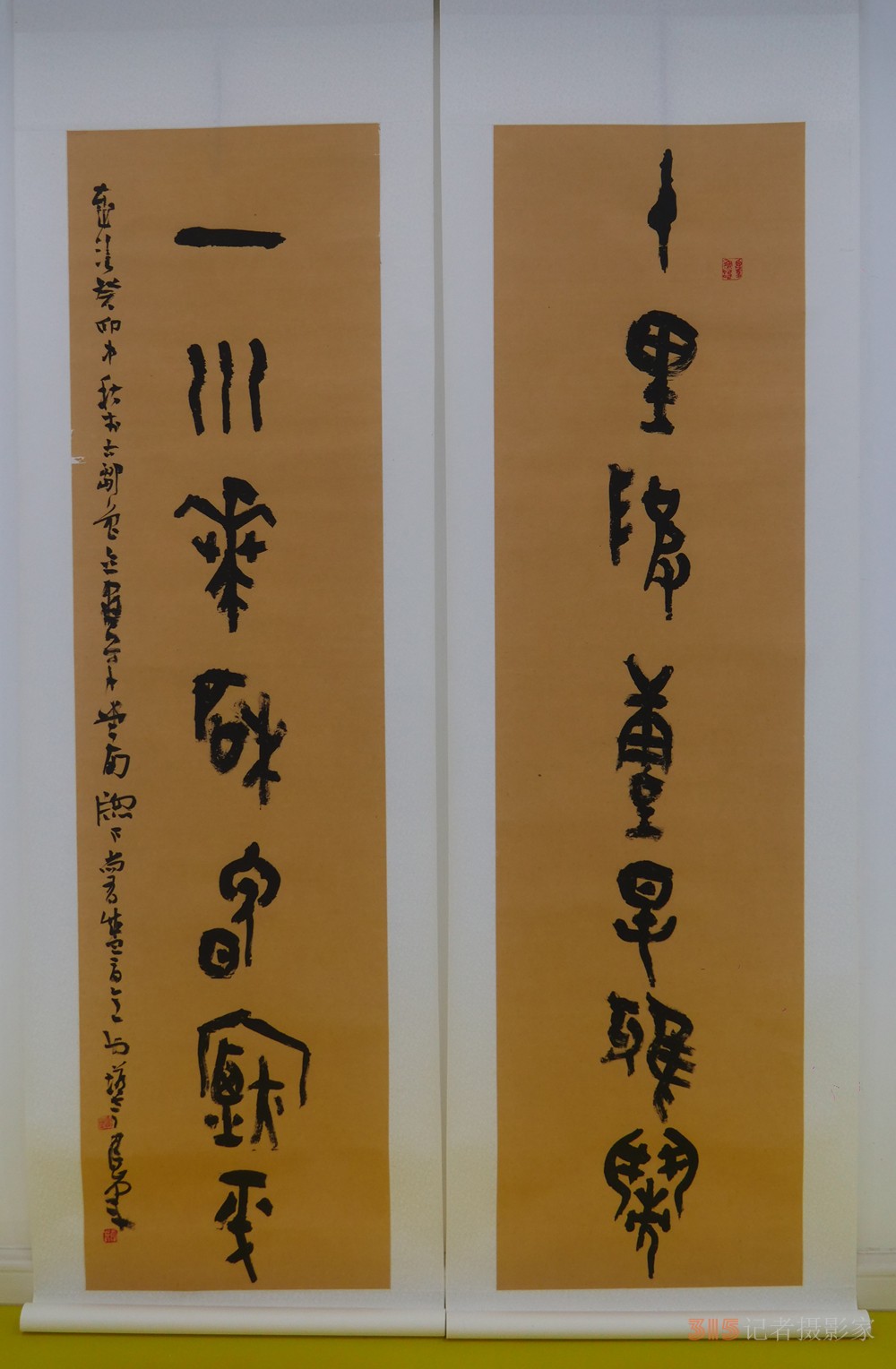

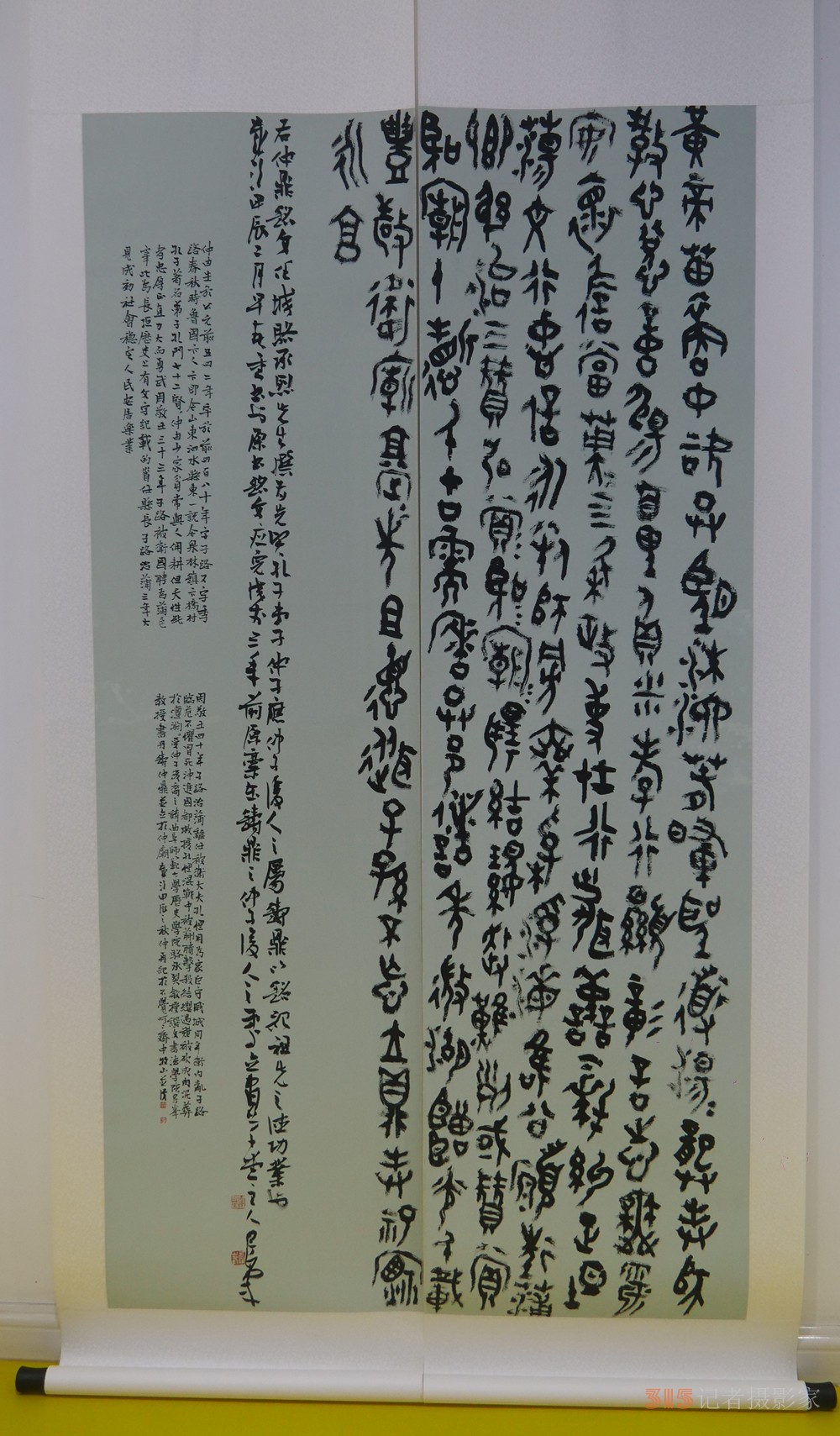

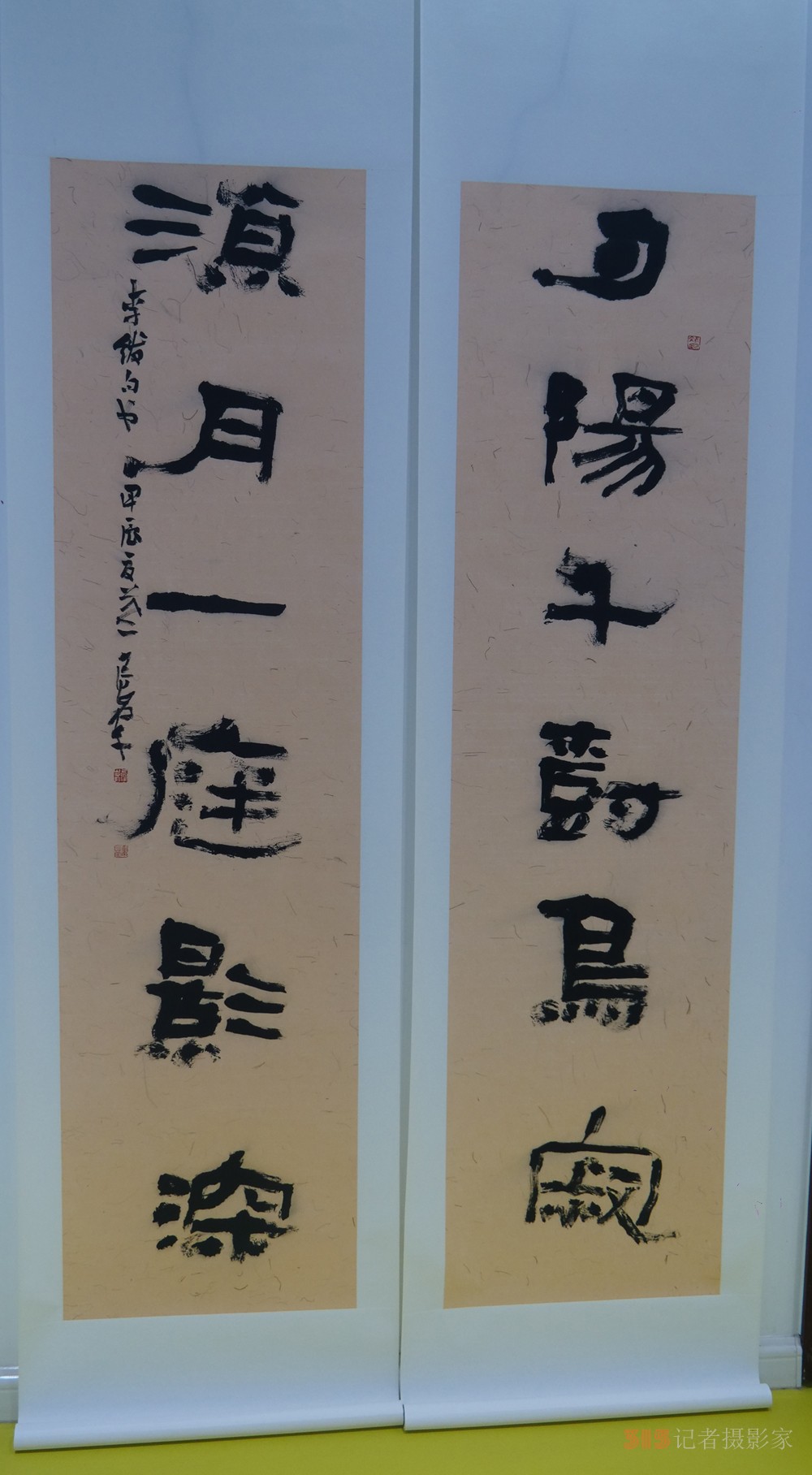

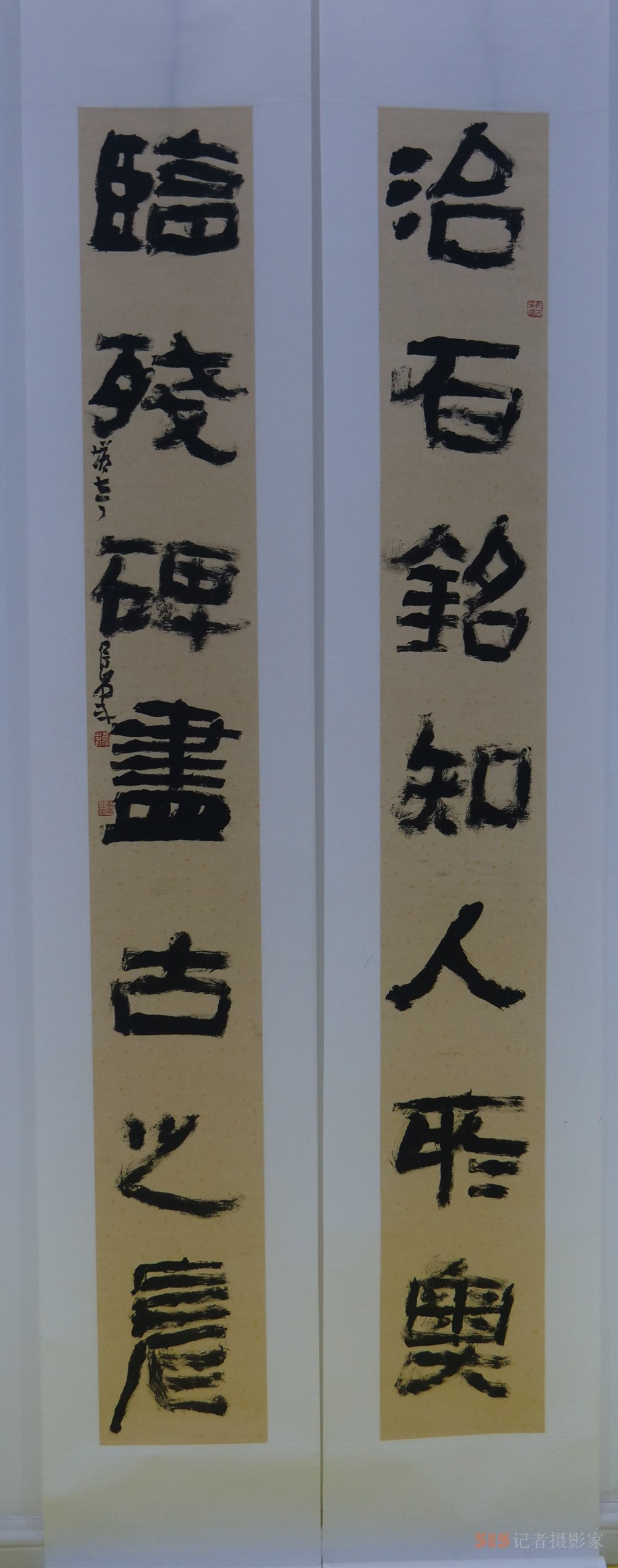

此次展出的作品涵蓋了行書(shū)、楷書(shū),、隸書(shū),、篆書(shū)等多種書(shū)體,每一件作品都凝聚著烏峰先生對(duì)于書(shū)法藝術(shù)的理解與追求,。從剛勁有力的筆觸到流暢自然的線條,,無(wú)不體現(xiàn)出他對(duì)書(shū)法藝術(shù)的深厚功底和精湛技藝。其中不乏一些頗具創(chuàng)新性的嘗試,,更巧妙地展現(xiàn)了書(shū)法藝術(shù)的藝術(shù)魅力,。

烏峰先生的書(shū)法不僅注重形式上的美感,更強(qiáng)調(diào)內(nèi)容的內(nèi)涵,。他常常通過(guò)書(shū)法作品傳遞出對(duì)生活的感悟和對(duì)社會(huì)的認(rèn)知,,讓人在欣賞美的同時(shí)也能獲得心靈上的觸動(dòng)。他的作品深受廣大觀眾的喜愛(ài),,被譽(yù)為“既有傳統(tǒng)韻味又具時(shí)代精神”的書(shū)法佳作,。

本次作品展不僅是對(duì)烏峰先生四十年來(lái)藝術(shù)成就的一次集中展示,也是對(duì)他多年來(lái)在書(shū)法教育領(lǐng)域辛勤耕耘的認(rèn)可,。

(責(zé)任編輯:土火)

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元