24.2.27D5 科學(xué)導(dǎo)報(bào)現(xiàn)代教育

西南大學(xué)音樂學(xué)院2023級(jí)研究生 史軼馨

摘 要:鋼琴作為“舶來品”引入中國(guó)雖已有百余年,,但在20世紀(jì)上半葉才真正進(jìn)入大眾視野,,經(jīng)過音樂家們對(duì)中國(guó)新音樂長(zhǎng)期的探索,,找到了“中西合璧,、兼容并蓄”的方法使中國(guó)鋼琴音樂得以蓬勃發(fā)展,。自建國(guó)至今,鋼琴音樂的“民族化”浪潮翻涌不止,,各個(gè)民族的音樂家掀起了鋼琴音樂民族化的浪潮,,本文以分析蒙古族特色鋼琴作品為例,從民族音樂學(xué)視角探索民族風(fēng)格鋼琴音樂發(fā)展的可行路徑,。

關(guān)鍵詞:鋼琴音樂,;民族風(fēng)格;蒙古族

鋼琴傳入中國(guó)雖已有百余年,,但在20世紀(jì)初期才真正進(jìn)入大眾視野,,長(zhǎng)期以來,,中國(guó)人都在尋求文化的發(fā)展與變革,并為之論爭(zhēng)了百年,,其焦點(diǎn)主要集中在“體”與“用”的關(guān)系上,。歷經(jīng)長(zhǎng)期的創(chuàng)作探索,“民族風(fēng)格”的浪潮翻涌不止,,鋼琴音樂呈現(xiàn)出“中國(guó)化”狀態(tài),,在演奏和創(chuàng)作上都取得了顯著的成果。作曲家們不斷嘗試在鋼琴作品的織體及演奏技巧中融入中國(guó)元素,,以展現(xiàn)出濃厚強(qiáng)烈的東方民族色彩,,將民族風(fēng)格的神韻持續(xù)發(fā)揚(yáng),極大拓寬了中國(guó)鋼琴音樂的發(fā)展道路,。音樂界對(duì)“民族風(fēng)格”的理解經(jīng)歷了不同的認(rèn)識(shí)發(fā)展過程,,將其概括為“寬泛的發(fā)展中概念”[1]。本文談及的“民族風(fēng)格”是指以民族文化元素為主題,,加入了具有“中國(guó)風(fēng)格”的旋律,、節(jié)奏、和聲以及特殊的演奏技巧的鋼琴作品,。在此基礎(chǔ)上,,以蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂作品為例,分析其民族元素的運(yùn)用,,從民族音樂學(xué)的視角,,對(duì)其創(chuàng)作的文化語(yǔ)境、文化立場(chǎng)以及文化觀念進(jìn)行分析,。

一,、中國(guó)民族風(fēng)格鋼琴音樂發(fā)展概況

自李叔同《春游》鋼琴伴奏的創(chuàng)作,中國(guó)鋼琴音樂的發(fā)展拉開帷幕,,在漫長(zhǎng)的探索中,,形成了民族風(fēng)格鋼琴音樂??v觀中國(guó)民族風(fēng)格鋼琴音樂發(fā)展歷程,,可以分為以下三個(gè)時(shí)期:

1.形成期(“五四”運(yùn)動(dòng)前夕——“九·一八”事變前)?!拔逅摹边\(yùn)動(dòng)催生了中國(guó)鋼琴作品民族風(fēng)格的形成,,音樂家們開始對(duì)創(chuàng)作民族風(fēng)格作品創(chuàng)作的探索。如劉大白作詞,、趙元任創(chuàng)作以無錫民歌的民族化音型貫穿全曲的《賣布瑤》(1928),。

2.初步發(fā)展期(“九·一八”事變—新中國(guó)成立)。經(jīng)歷抗戰(zhàn)勝利,人民解放的歷史考驗(yàn)下,,民族熱情高漲,,許多音樂家在借鑒西洋作曲技法的基礎(chǔ)上,大膽的與民族色彩融合,。美籍俄裔音樂家齊爾品(Alexander Tcherepnin)游歷中國(guó),在上海舉辦“征求中國(guó)風(fēng)味的鋼琴作品”比賽,,極大的推動(dòng)了民族鋼琴音樂的發(fā)展,,此時(shí)期代表的作品有:賀綠汀《牧童短笛》、老志誠(chéng)《牧童之樂》,。

3.全面發(fā)展時(shí)期(1976—至今),。經(jīng)過撥亂反正、“改革開放”,,中國(guó)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段,,中國(guó)鋼琴作品的民族風(fēng)格得到全方位的發(fā)展,體現(xiàn)在題材的廣泛性,、主題的多義性,、形式的多樣性、意蘊(yùn)的多元性[5],。如汪立三的《二人轉(zhuǎn)的回憶》以東北二人轉(zhuǎn)音樂為素材,,體現(xiàn)了民族風(fēng)俗。王建中的《彩云追月》采用中國(guó)五聲音階寫成,。譚盾的《八幅水彩畫的回憶》以湖南民謠為素材,,具有鮮明的民族性與地域性。除此之外,,以少數(shù)民族音樂為題材創(chuàng)作的作品有:陳怡的《多耶》以侗族傳統(tǒng)民族民間歌舞“多耶”的音調(diào)為素材,。儲(chǔ)望華的《新疆舞曲》、石夫的《第二新疆舞曲》,、桑桐的《內(nèi)蒙古民歌主題小曲七首》,、李世相的《蒙古族民歌鋼琴小曲36首》、莫爾吉胡的《山祭》等作品同樣采用了少數(shù)民族的民歌題材,,體現(xiàn)了少數(shù)民族的民俗風(fēng)情,。

民族風(fēng)格鋼琴音樂在中國(guó)鋼琴音樂發(fā)展史上占據(jù)著重要地位,其形成與發(fā)展是與時(shí)俱進(jìn)的,。近年來,,伴隨著中國(guó)文化軟實(shí)力的不斷提升,民族風(fēng)格鋼琴音樂在國(guó)內(nèi)外越來越受到青睞,,以更加多元的態(tài)勢(shì)發(fā)展,。

二、蒙古族風(fēng)格鋼琴作品中的民族元素

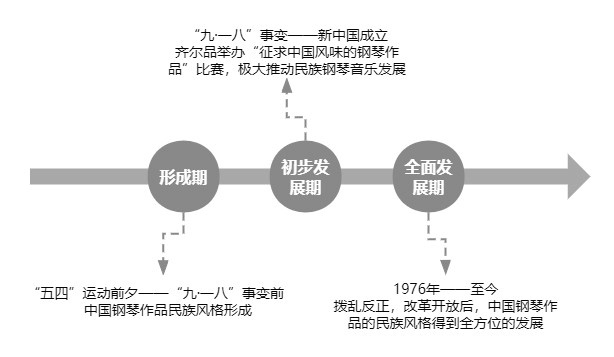

新中國(guó)成立之后,,在中國(guó)鋼琴音樂創(chuàng)作大繁榮的背景下,,蒙古族音樂逐漸得到了發(fā)展,。作曲家們將鋼琴藝術(shù)與蒙古族音樂文化融合,創(chuàng)作出許多帶有蒙古族風(fēng)格的鋼琴作品,。(如圖1)

圖1:蒙古族風(fēng)格鋼琴作品一覽表

這些作品中都蘊(yùn)含著濃厚的蒙古族文化風(fēng)格,,體現(xiàn)了蒙古族獨(dú)特的音樂風(fēng)格,內(nèi)容涉及了內(nèi)蒙古的生態(tài)環(huán)境,、蒙古族游牧文化,、風(fēng)土人情的描寫,反映了內(nèi)蒙人民的真實(shí)生活與草原文化,。從作曲技巧上,,借鑒了西方的曲式結(jié)構(gòu),在蒙古族特有的樂器,、聲樂等元素的基礎(chǔ)上凸顯仿聲音效的形象感,,如馬頭琴、四胡,、呼麥等,。鋼琴藝術(shù)與“蒙古族音樂元素”的結(jié)合,拓寬了蒙古族音樂發(fā)展的領(lǐng)域,,使其以更加鮮明的民族風(fēng)格走向國(guó)際,。

1.游牧文化元素——《山祭》

蒙古族作為“馬背上的民族”,有著深厚的游牧文化傳統(tǒng),,其中包括馬背文化,、狩獵文化、舞蹈文化等,。蒙古族音樂家莫爾吉胡創(chuàng)作的《山祭》作為游牧文化的典型鋼琴音樂作品,,以一位歷經(jīng)滄桑的老人的回憶的方式講述了蒙古族人民悠閑自在的游牧生活及蒙古族傳統(tǒng)習(xí)俗、人文情懷[5],。其中包含了《出獵》,、《篝火》、《燈舞》,、《賽馬》,、《山祭》等十個(gè)部分。

馬背文化作為游牧文化中最核心的部分,,其中蘊(yùn)含了重要的音樂元素——節(jié)奏,,受生活環(huán)境、生產(chǎn)方式以及文化傳承等因素的影響,,蒙古族對(duì)駿馬有著崇拜之情,,認(rèn)為駿馬是長(zhǎng)生天的使者。因此,草原上的馬蹄聲成為了音樂家們創(chuàng)作時(shí)節(jié)奏運(yùn)用的重要因素,。

譜例1:《山祭》之《賽馬》片段

第一小節(jié)以半音階上行的方式預(yù)示著賽馬活動(dòng)緊張激烈的開始,,右手聲部的顫音模仿了駿馬嘶鳴的音響效果,左手聲部規(guī)整的六連音節(jié)奏,,與同旋律重復(fù)的上下聲部交替,,表現(xiàn)出馬兒在競(jìng)技場(chǎng)上馬蹄的急促聲。馬蹄聲與嘶鳴聲形成對(duì)比,,體現(xiàn)出賽場(chǎng)的熱烈與沸騰,。

舞蹈文化是蒙古族人民生活中不可替代的娛樂活動(dòng)。蒙古族傳統(tǒng)民間舞蹈多是自?shī)市缘奈璧感问?,用神情?dòng)態(tài)來抒發(fā)情感,。男性舞蹈舞風(fēng)雄渾矯健,,具有陽(yáng)剛之美(壯美),,女性舞姿于陰柔之美(優(yōu)美)中不乏端莊大方[6]?!渡郊馈分械牡诹住稛粑琛酚靡魳氛Z(yǔ)言表現(xiàn)出了蒙古族女性舞姿的優(yōu)美端莊,。

譜例2:《山祭》之《燈舞》1—5、50-51小節(jié)

對(duì)比譜例2中樂曲的A樂部和A1樂部,,上聲部旋律向上移動(dòng)了五度,,下聲部旋律向下移動(dòng)了四度,使作品更加深邃,,更強(qiáng)烈的體現(xiàn)了作品原調(diào)屬方向上的進(jìn)行,。此處通過調(diào)性表情的 變化,表現(xiàn)出蒙古族女性舞姿翩翩,,優(yōu)雅大方,。

狩獵文化在蒙古族傳統(tǒng)文化中占有著不可缺少的地位。狩獵是蒙古族人民主要的生產(chǎn)勞動(dòng)形式,,古時(shí)便以集體狩獵,、平均分配獵物為習(xí)俗。狩獵文化在蒙古族歷史文化中有著深厚的底蘊(yùn),,同時(shí)影響著蒙古族人民的生活態(tài)度,、審美觀念等?!渡郊馈分械摹冻霁C》描寫的就是蒙古族狩獵的情景,。

譜例4:《山祭》之《出獵》1-4小節(jié)

樂曲的引子(1-4小節(jié))以八分音符的跳音與四分音符連八分音符跳音的節(jié)奏型出現(xiàn),每小節(jié)第一個(gè)音標(biāo)記了重音記號(hào),。通過旋律進(jìn)行與節(jié)奏型可以看出這是模仿“號(hào)角”的音響,,極具號(hào)召性,預(yù)示著狩獵即將開始。

樂曲的引子(1-4小節(jié))以八分音符的跳音與四分音符連八分音符跳音的節(jié)奏型出現(xiàn),每小節(jié)第一個(gè)音標(biāo)記了重音記號(hào),。通過旋律進(jìn)行與節(jié)奏型可以看出這是模仿“號(hào)角”的音響,,極具號(hào)召性,預(yù)示著狩獵即將開始。

2.民族樂器元素——“馬頭琴”(Morin Khuur)

民族樂器豐富了蒙古族音樂文化,,經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的歷史流變,,產(chǎn)生了馬頭琴(Morin Khuur)、四胡(hugur),、三弦(qubur)等具有代表性的蒙古族樂器,。作為典型的“蒙古族元素”,許多音樂家通過模仿民族樂器的音響效果,、演奏技巧創(chuàng)作蒙古族風(fēng)格鋼琴作品,。

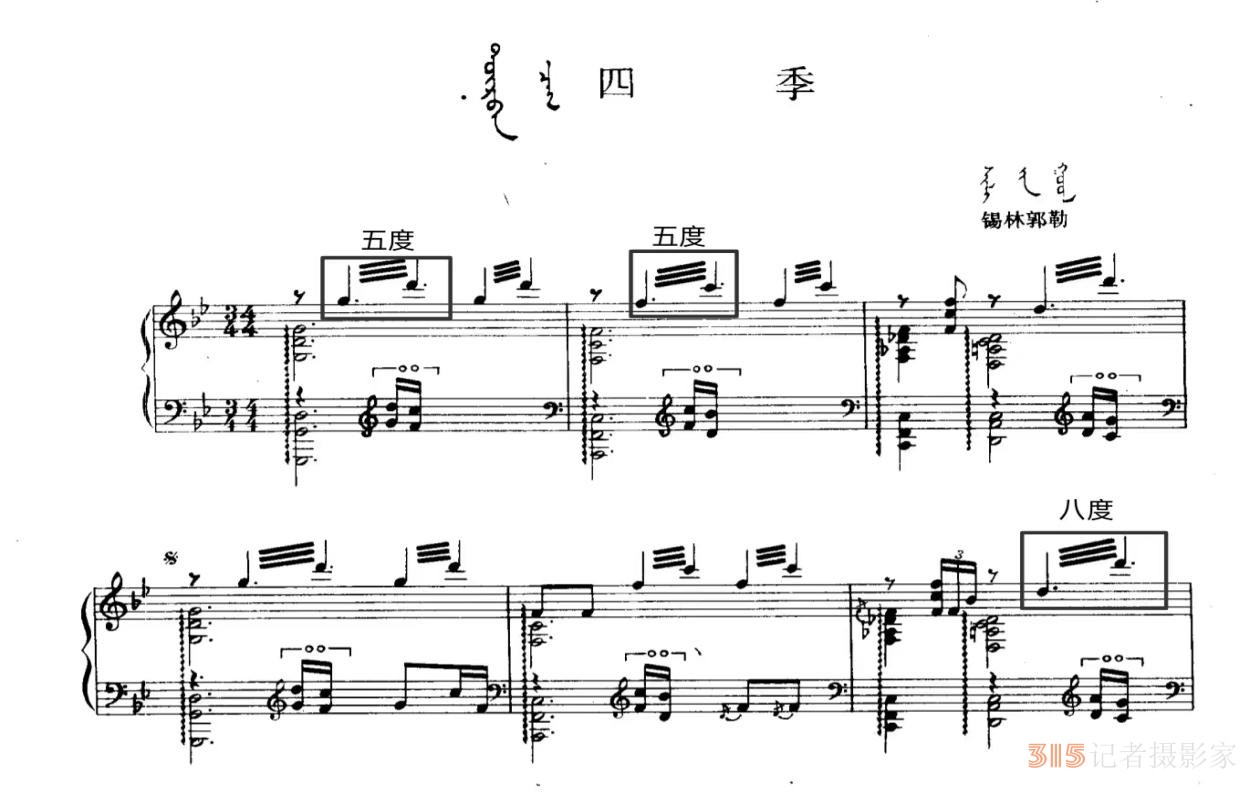

馬頭琴(Morin Khuur)是一種木制兩弦的蒙古族弦樂器,琴身為梯形,,琴柄雕刻成馬頭的形狀,,音色悠揚(yáng)圓潤(rùn),低回宛轉(zhuǎn),。用于獨(dú)奏,、合奏、民歌伴奏等形式,,指法技巧有揉弦,、撥弦、顫指等,。由趙宋光配制的鋼琴伴奏《99首蒙古民歌精選》(1993)中《四季》的伴奏織體模仿了馬頭琴顫指(音)的演奏效果,。

譜例5:鋼琴伴奏《四季》引子

馬頭琴除了鋼琴演奏中最常見的二度顫音外,還會(huì)使用五,、八度音響來模仿其音色,。如譜例5,在織體中運(yùn)用震音來模仿馬頭琴顫音的音響效果,,根據(jù)不同的旋律,,顫音的密度也會(huì)不同。同時(shí),,《四季》中使用附點(diǎn)四分音符震音,,不論時(shí)值長(zhǎng)短,都描繪出了草原春意盎然的景象,,令人心曠神怡,。

3.民族聲樂元素——“呼麥”(Huur)

蒙古族的聲樂形式可謂是中國(guó)音樂的“瑰寶”。由于蒙古族的生活環(huán)境,、生產(chǎn)方式以及民族文化,,產(chǎn)生了呼麥(huur)、長(zhǎng)調(diào)(Urtiin Duu)等聲樂形式,。同樣作為蒙古族標(biāo)志性元素,,音樂家們借此創(chuàng)作出了具有鮮明蒙古族風(fēng)格的鋼琴作品,。

呼麥(Huur)蒙語(yǔ)原意是“咽喉”,呼麥在各民族民歌中占有獨(dú)一無二的風(fēng)格,,是蒙古族聲樂藝術(shù)里代表性門類,,是一種利用個(gè)人由氣流沖擊聲帶發(fā)出的低音持續(xù)聲部產(chǎn)生的泛音,同時(shí)氣息在口腔內(nèi)被“加工”,,形成音色透明的高音旋律,,與低音持續(xù)聲部形成兩個(gè)或以上聲部的和聲演唱藝術(shù)。由趙宋光配制的鋼琴伴奏《99首蒙古民歌精選》(1993)——《森德爾姑娘》,,在織體中模擬了呼麥的音響,。

譜例6:鋼琴伴奏《森德爾姑娘》引子

在歌唱或器樂演奏中,以持續(xù)低音為伴襯,,稱之為“固定低音”,,呼麥的模仿音響便運(yùn)用了這種方式。固定低音是作為旋律的基礎(chǔ)音而進(jìn)行周期性持續(xù)的,,在某種意義上說是直截了當(dāng)?shù)?、具體地表現(xiàn)生命根源的聲音,例如在譜例6中,,最低聲部的二分音符長(zhǎng)音作為固定低音出現(xiàn),,以模仿呼麥的音效,,中間聲部是連續(xù)切分節(jié)奏的二分音符持續(xù)音[7],,這種創(chuàng)作手法適用于鋼琴的實(shí)際演奏情況,中間聲部作為固定低音的持續(xù)保持音,,避免單純使用單音而枯燥,,并達(dá)到了呼麥多聲部音響效果。

4.跨文化元素——《城墻上跑馬》

《城墻上跑馬》是融匯了河北等地民歌特點(diǎn)的內(nèi)蒙民歌,。該曲屬于“爬山調(diào)”,,是晉、冀,、陜,、豫等地的漢民“走西口”移民到內(nèi)蒙,并將各自家鄉(xiāng)的民歌帶到內(nèi)蒙,,通過長(zhǎng)期的交流碰撞,,以質(zhì)樸的漢語(yǔ)方言土語(yǔ)和蒙古長(zhǎng)調(diào)的音樂元素為基礎(chǔ)風(fēng)格,最終形成了融合河北,、山西,、陜西、山東等地民歌特點(diǎn),,吸收蒙古民族音樂元素,,形成流行于內(nèi)蒙古中西部的一種傳統(tǒng)民歌[8],,其中蘊(yùn)含淳樸的民族風(fēng)格、濃烈的感情色彩,、質(zhì)樸的文字等鮮明的藝術(shù)特點(diǎn),。

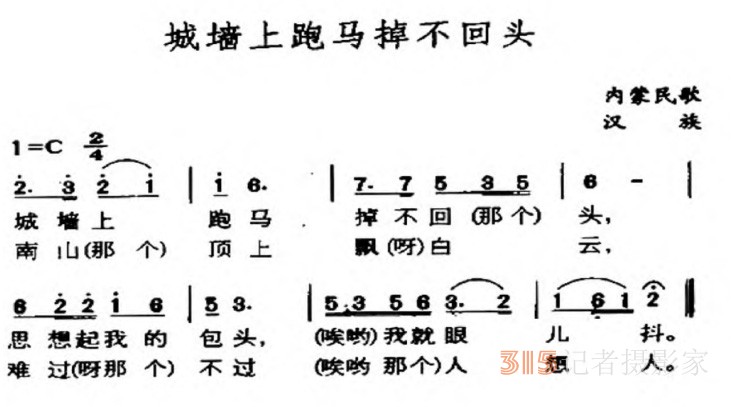

譜例7:內(nèi)蒙民歌《城墻上跑馬》

歌詞中的“那個(gè)”“唉呦那個(gè)”為陜北方言土語(yǔ),節(jié)奏規(guī)整,。旋律悠揚(yáng)遼闊,,采用蒙古族長(zhǎng)調(diào)的音樂元素,其中又含有粗獷,、樸素,、熱烈的鮮明陜北民歌風(fēng)格。

音樂家們采用《城墻上跑馬》的民歌旋律,,將其改編為鋼琴音樂作品,,多個(gè)民族風(fēng)格的融合讓這首作品久唱不衰。楊儒懷先生創(chuàng)作的《八首民歌短曲》中的第七首《城墻上跑馬》,,用鋼琴演奏技巧與織體,,體現(xiàn)出陜北風(fēng)格與蒙古族風(fēng)格的融合。

譜例8:《八首民歌短曲》之《城墻上跑馬》片段

節(jié)奏用規(guī)整的2/4拍,,左手前十六+四個(gè)十六的節(jié)奏型作為伴奏,,蒙古族音樂中音程關(guān)系多為四、五度,,表現(xiàn)出更加豐滿,、空靈、悠揚(yáng)的旋律特點(diǎn),。右手旋律聲部采用原版的民歌旋律,,體現(xiàn)出陜北粗獷熱烈與內(nèi)蒙悠揚(yáng)圓潤(rùn)風(fēng)格的結(jié)合,進(jìn)一步推動(dòng)了多元民族音樂文化的發(fā)展,。

譜例9:《八首民歌短曲》之《城墻上跑馬》14-21小節(jié)

樂曲第14-21小節(jié),,用三、四度疊置的跳音音響效果,,體現(xiàn)了跑馬過程中的“馬蹄聲”,,表現(xiàn)出濃厚的內(nèi)蒙古馬背文化的風(fēng)格傳統(tǒng)。此樂曲促進(jìn)了兩個(gè)民族的音樂文化融合,,得以表現(xiàn)出中國(guó)民族鋼琴音樂需要跨文化元素的共生互融,。

三、蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂創(chuàng)作觀念

在蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂的創(chuàng)作中,,作曲家們將民族元素運(yùn)用其中,,從觀念層來看,作曲家們離不開本民族所處的文化語(yǔ)境,、“雙視角”文化立場(chǎng)以及構(gòu)建多元民族文化觀念,。

1.融入文化語(yǔ)境

蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂作品的創(chuàng)作不能脫離其文化語(yǔ)境,。美國(guó)民族音樂學(xué)家梅里亞姆(Alan P.Merriam)認(rèn)為:民族音樂學(xué)通常是由音樂學(xué)和民族學(xué)(文化人類學(xué))這兩個(gè)不同的部分組成,可以認(rèn)為它的任務(wù)是并不強(qiáng)調(diào)任何一方,,而是采用把雙方都考慮進(jìn)去的這種特征性的辦法,,使其融為一體[9]。即對(duì)文化(語(yǔ)境)中音樂的研究(音樂+文化),。以此為啟發(fā),,音樂家們創(chuàng)作蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂作品時(shí)也應(yīng)該采取將音樂放在文化視閾中進(jìn)行考察的方式。音樂家們創(chuàng)作的蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂作品多以原有的民歌旋律改編而成,,停留在概念和音聲(符號(hào)形式)[10]層面,,如音樂家喜歡采用優(yōu)美動(dòng)聽的內(nèi)蒙民歌旋律,但不深究其背后的文化語(yǔ)境,。同時(shí)音樂家們需注重物態(tài)(質(zhì))文化,,如作曲家們用鋼琴織體模仿蒙古族特有樂器的音響效果,蘊(yùn)含著濃厚的蒙古族風(fēng)格,。只有抓住民族音樂之“魂”才能激起共鳴,,提升民族認(rèn)同感,真正發(fā)展了蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂,。

2.建立“雙視角”文化立場(chǎng)

目前創(chuàng)作蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂作品的音樂家多為漢族人,,這就涉及到“局內(nèi)——局外”(insiders-outsiders)不同的文化立場(chǎng)。局內(nèi)人(族內(nèi)人)的身份往往是前定的,、具唯一性的,,局外人(研究者)對(duì)“蒙古族元素”的認(rèn)知可能是通過有意識(shí)的主動(dòng)了解以及后天的主動(dòng)選擇而形成的,所以需著重考慮研究者與被研究者雙方不同的社會(huì)身份以及文化語(yǔ)境,。同時(shí),,又因彼此生活,、教育背景的差異,,導(dǎo)致人們對(duì)某種文化所持有的立場(chǎng)、觀念和認(rèn)同的態(tài)度,、發(fā)展趨向的不同,,這就涉及到創(chuàng)作者們需建立“主位-客位”(emic-etic)不同文化審美觀及文化認(rèn)同取向的視角[11]。音樂家們?cè)趧?chuàng)作蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂作品時(shí)應(yīng)建立“雙視角”文化立場(chǎng),,深度思考“局內(nèi)-局外”“主位-客位”的關(guān)系,。真正深入內(nèi)蒙地區(qū),親身感受內(nèi)蒙的民族風(fēng)俗以及風(fēng)土人情,,作為實(shí)地考察的親身實(shí)踐參與者,,而不是“扶手椅中的研究者”。其中需注意的是,,受人類學(xué)者通過參與觀察手段(互動(dòng))而獲得的“雙重語(yǔ)言能力”的啟發(fā),,美國(guó)民族音樂學(xué)家曼特爾·胡德(Mantel Hood)提出了“雙重音樂能力”,,即音樂家們?cè)趨⑴c觀察手段的過程中,象征的改變了研究者與被研究者之間的能量關(guān)系[12],,以此來獲得了“雙重音樂能力”,,形成對(duì)“他者”(主體)音樂文化的多元審美和認(rèn)知能力。建立雙重音樂能力,,深入了解蒙古族文化語(yǔ)境,,分析蒙古族音樂語(yǔ)言的“能指”與“所指”,同時(shí)有意識(shí)地“跳出局內(nèi)”,,對(duì)音樂家們創(chuàng)作蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂有著極大的推動(dòng)作用,。同時(shí),蒙古族音樂家與研究對(duì)象所處同一個(gè)文化圈,,可以將其認(rèn)為是“局內(nèi)人”,。這類音樂家對(duì)自身所處的文化語(yǔ)境與人文現(xiàn)象了如指掌、知之甚多,,但“局內(nèi)人”因其處于“局內(nèi)”而往往存在著“先天”的局限性:由于觀察者與被觀察者處于同一文化語(yǔ)境下,,兩者的關(guān)系太“近”,因此觀察者的視角會(huì)產(chǎn)生“盲點(diǎn)”,,難免會(huì)蹈入“見木不見林”的認(rèn)知誤區(qū),。因此,蒙古族音樂家需要建立起“融入”與“跳出”的觀念與技巧,,既要能有意識(shí)的“跳出”所處的文化圈,,用旁觀者的角度來觀察研究對(duì)象,又要能有意識(shí)的“融入”研究對(duì)象根植的文化之中[13],。

3.構(gòu)建多元民族文化觀念

音樂是一種跨越國(guó)界,、文化和語(yǔ)言的藝術(shù)形式,它可以傳達(dá)情感,、表達(dá)思想,、傳承歷史和文化。在當(dāng)今全球化的時(shí)代,,如何構(gòu)建音樂多元民族文化觀念,,成為了一個(gè)重要的問題。首先,,尊重不同民族的音樂文化,。每個(gè)民族都有自己獨(dú)特的音樂傳統(tǒng)和風(fēng)格,這些音樂文化應(yīng)該得到尊重和保護(hù),。音樂家們通過學(xué)習(xí)和了解不同民族的音樂文化,,來促進(jìn)文化交流和融合。其次,,推廣多元化的音樂文化,。2022年習(xí)總書記在新疆考察時(shí)曾作出一個(gè)“石榴籽”的比喻,,他指出:“各民族要像石榴籽一樣緊緊抱在一起?!边@既是對(duì)費(fèi)孝通先生提出的“中華民族多元一體格局”的形象比喻,,也是習(xí)總書記“鑄牢中華民族共同體意識(shí)”的體現(xiàn)。作為一名音樂創(chuàng)作者,,他/她所面對(duì)的是一個(gè)包含漢族和55個(gè)少數(shù)民族在內(nèi)的“多元民族文化格局”,,其音樂文化的多樣性與復(fù)雜性是毋庸置疑的。因此,,在音樂創(chuàng)作和表演過程中,,應(yīng)該考慮不同民族的音樂文化元素,讓蒙古族元素與其他民族元素共生互融,,從而創(chuàng)造出符合這一格局的音樂作品,。最后,加強(qiáng)中西方作曲技法的對(duì)話與交流,。音樂家使用西方作曲技巧豐富發(fā)展民族風(fēng)格鋼琴音樂,,使“洋”聲入民音,以達(dá)到更大范圍的傳播蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂,,促進(jìn)蒙古族風(fēng)格鋼琴音樂的發(fā)展,。

結(jié)語(yǔ)

民族的才是世界的,中國(guó)民族風(fēng)格鋼琴音樂要想立于世界民族之林,,一定要在充分挖掘民族音樂傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新,,牢牢把握住 “民族性”,才能激起民族認(rèn)同感,,中國(guó)民族風(fēng)格鋼琴音樂才能以她的民族性在世界音樂舞臺(tái)上找到自己的立足點(diǎn),,這也是中國(guó)民族鋼琴音樂發(fā)展的必然之路。

參考文獻(xiàn):

[1]戴鵬海.民族風(fēng)格問題六議[J].中國(guó)音樂學(xué),1989(04):24-35.

[2]霍凡超,張巍.民族化和聲的發(fā)軔與探索——論趙元任《中國(guó)派和聲的幾個(gè)小試驗(yàn)》的啟示[J].人民音樂,2021(11):36-40.

[3]代百生.中國(guó)鋼琴音樂的“中國(guó)風(fēng)格”[J].黃鐘(中國(guó).武漢音樂學(xué)院學(xué)報(bào)),2013(02):3-13+26.

[4]蘇日娜.蒙古族風(fēng)格鋼琴作品的發(fā)展[J].內(nèi)蒙古民族大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2008(03):122-124.

[5]金童. 蒙古族鋼琴作品探析[D].齊齊哈爾大學(xué),2016.

[6]烏黎. 蒙古族鋼琴獨(dú)奏曲集《山祭》民族文化背景及演奏技法研究[D].內(nèi)蒙古師范大學(xué),2008.

[7]王皓晨. 草原風(fēng)格歌曲中鋼琴伴奏的藝術(shù)風(fēng)格研究[D].內(nèi)蒙古大學(xué),2015.

[8]呼和浩特市爬山調(diào).中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)網(wǎng).中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字博物館.

[9]Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Evanston, Ill.:North Western University Press, 1964.

[10]楊民康.音樂民族志方法導(dǎo)論[M]. 中央音樂學(xué)院出版社,,2008.

[11]楊民康.音樂形態(tài)學(xué)分析,、音樂學(xué)分析與民族音樂學(xué)分析——傳統(tǒng)音樂研究的不同方法論視角及其文化語(yǔ)境的比較[J].音樂藝術(shù)(上海音樂學(xué)院學(xué)報(bào)),2014(01):69-79.

[12]Wtzleben, J.Lawrence. "Whose Ethnomusicology? Western Ethnomusicology and the Study of Asian Music." Ethnomusicology,1997(41):221-242.

[13]沈洽.“融入”與“跳出”:民族音樂學(xué)之“道”──由“局內(nèi)人”和“局外人”問題引出的思考[J].音樂研究,1995(02):21-27.

(編輯:靳新國(guó))

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元