2023年8月5日至6日,,第六屆石筱山傷科學(xué)術(shù)傳承與創(chuàng)新論壇暨國醫(yī)大師施杞教授從醫(yī)執(zhí)教60周年學(xué)術(shù)研討會在上海召開,。大會由中華中醫(yī)藥學(xué)會,、上海中醫(yī)藥大學(xué)主辦,中華中醫(yī)藥學(xué)會精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)分會協(xié)辦,,上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院,、上海中醫(yī)藥大學(xué)脊柱病研究所、教育部筋骨理論與治法重點(diǎn)實(shí)驗室,、施杞全國名中醫(yī)學(xué)術(shù)經(jīng)驗研究工作室和石筱山傷科學(xué)術(shù)聯(lián)盟承辦,。大會以“傳承、創(chuàng)新,、合作,、共進(jìn)”為主旨,多位院士,、國醫(yī)大師,、著名專家學(xué)者、業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨,,帶來有關(guān)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的新思維,、新理念、新成就,、新啟迪,。

開幕式上,國醫(yī)大師劉嘉湘,、孫光榮,、張伯禮先后致辭,對大會的召開表示祝賀,,他們號召當(dāng)代中醫(yī)人,,肩負(fù)起歷史的責(zé)任和時代的使命,為我國中醫(yī)藥事業(yè)的傳承創(chuàng)新繼續(xù)努力,,共同奮斗,。

市人大教科文衛(wèi)委員會主任委員徐建光在致辭中表示海派中醫(yī)石氏傷科享譽(yù)全國,要繼續(xù)做好中醫(yī)藥事業(yè)的創(chuàng)新性發(fā)展、創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化,。他指出,,上海是我國中醫(yī)藥事業(yè)的重要基地,作為海派中醫(yī)石氏傷科第四代傳人,,施杞教授長期致力于中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展,,實(shí)現(xiàn)了中醫(yī)藥事業(yè)的“創(chuàng)新性發(fā)展、創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化”,,是醫(yī)學(xué)界公認(rèn)的中醫(yī)骨傷學(xué)科臨床專家,、教育專家和科研專家。

原國家中醫(yī)藥管理局局長,,中華中醫(yī)藥學(xué)會理事長王國強(qiáng)先生,、市科委副主任朱啟高,上海市教委副主任孫真榮,,上海市衛(wèi)生健康委副主任,、市保健局局長胡鴻毅,上海中醫(yī)藥大學(xué)校長季光,,龍華醫(yī)院黨委書記肖臻及中華中醫(yī)藥學(xué)會骨傷科分會主任委員朱立國等與會領(lǐng)導(dǎo)在致辭中,,對施杞國醫(yī)大師率領(lǐng)團(tuán)隊砥礪前行,,不斷實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新的實(shí)踐和成果給予充分肯定,,要求中醫(yī)藥同仁向施老學(xué)習(xí),為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù),,為高水平地方大學(xué)建設(shè),、國家“雙一流”學(xué)科建設(shè),為我國中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn),。

從醫(yī)執(zhí)教一甲子,,國醫(yī)大師施杞教授表示將繼續(xù)做好弘揚(yáng)中醫(yī)事業(yè)的吹號員和戰(zhàn)斗員,做好陪同年輕中醫(yī)人才成長的護(hù)航員,,帶領(lǐng)團(tuán)隊,,繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記對中醫(yī)藥工作的重要指示,遵循中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)律,,傳承精華,,守正創(chuàng)新,努力實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥科研的創(chuàng)新性發(fā)展和創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化,,為中醫(yī)藥事業(yè)再創(chuàng)新輝煌貢獻(xiàn)力量,。

隨著人口老齡化,慢性筋骨病成為嚴(yán)重危害社會健康的問題,。據(jù)悉,,50歲以上的人群中,骨質(zhì)疏松癥男性患病率為20%~30%,,女性為30%~40%,,嚴(yán)重影響人們的正常生活和工作,,引起或加重其他系統(tǒng)的病變。據(jù)估算,,我國約有3億人罹患慢性筋骨病,。為充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,聚焦慢性筋骨病的臨床,、基礎(chǔ)和轉(zhuǎn)化研究,,會上,舉行“慢性筋骨病養(yǎng)治結(jié)合聯(lián)合研究室”戰(zhàn)略協(xié)議簽訂儀式,,旨在形成針對慢性筋骨病診療和康養(yǎng)的系列中藥新藥和臨床方案,,提高慢性筋骨病診療水平。

會上首發(fā)了《施杞醫(yī)文選集》,。其中選錄了國醫(yī)大師施杞教授從醫(yī)執(zhí)教60年以來,,帶領(lǐng)團(tuán)隊所撰寫的部分醫(yī)學(xué)論文、著作序文,、雜文和講演稿,,以及作者傳略、多家傳媒報道等,,共284篇,,為從事中醫(yī)藥臨床、教學(xué),、科研工作的同道和青年學(xué)子提供了寶貴的借鑒,。

開幕式上還舉行了施杞國醫(yī)大師收徒拜師儀式和石筱山傷科學(xué)術(shù)聯(lián)盟授牌儀式。

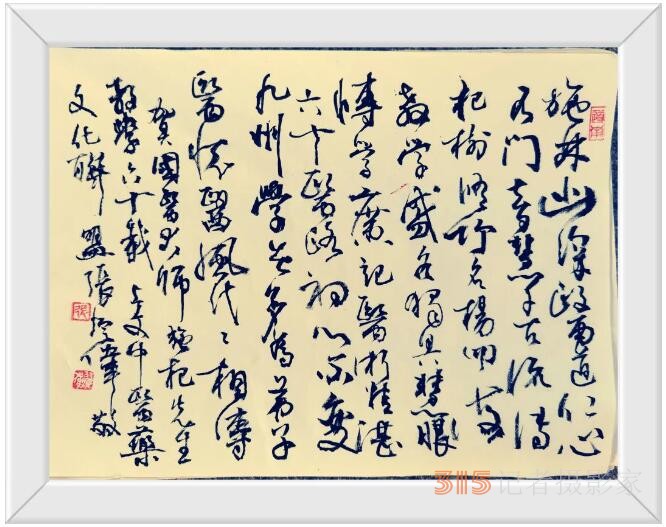

上海文化藝術(shù)品鑒促進(jìn)會會長,、上文中醫(yī)藥文化聯(lián)盟副理事長,、上海中醫(yī)大學(xué)客座教授、上海中國書法院執(zhí)行院長張耀偉

上海文化藝術(shù)品鑒促進(jìn)會會長,、上海中國書法院執(zhí)行院長張耀偉先生有感于國醫(yī)大師施杞先生教學(xué)六十年,,代表上文中醫(yī)藥文化聯(lián)盟敬書慶賀。 近年來,,由上海文化藝術(shù)品鑒促進(jìn)會與上海中醫(yī)藥大學(xué)人文科技研究院共同發(fā)起成立上文中醫(yī)藥文化聯(lián)盟,,積極傳播推廣祖國寶貴的中醫(yī)藥文化,定期舉行講座,、論壇,,咨詢等活動,滿足廣大社區(qū)居民對中醫(yī)藥治療,、預(yù)防和養(yǎng)生保健日益增長的需求,,為市民的身心健康提供指導(dǎo)支持。踐行“不忘初心,牢記使命”發(fā)揮中醫(yī)藥文化聯(lián)盟功能,,組織本市最資深的中醫(yī)藥專家和診療醫(yī)生深入社區(qū)堅持不懈為居民服務(wù),。

作者:張耀偉

書體:草書

釋文:“施林幽深,醫(yī)道仁心,,石門智慧,,千古流傳。杞樹修竹,,名揚(yáng)海內(nèi),,教學(xué)盛名,獨(dú)具慧眼,。博學(xué)廣記,,醫(yī)術(shù)精湛,六十醫(yī)路,,初心不變,。九州學(xué)者,多為弟子,,醫(yī)德醫(yī)風(fēng),,代代相傳。恭賀國醫(yī)大師施杞先生教學(xué)六十年上文中醫(yī)藥文化聯(lián)盟張耀偉敬,?!?nbsp;

上海中醫(yī)藥大學(xué)副校長王擁軍以“大道岐黃,薪火相傳,;仁者情懷,,敬業(yè)樂群——國醫(yī)大師施杞教授從醫(yī)執(zhí)教60年”為題,,對施杞教授率領(lǐng)團(tuán)隊立足國家發(fā)展大局,,密切結(jié)合學(xué)科建設(shè),建立“慢性筋骨病”體系和中醫(yī)高層次復(fù)合型人才培養(yǎng)模式進(jìn)行了詳細(xì)介紹,。

研討會分為石筱山傷科學(xué)術(shù)聯(lián)盟討論交流會,、施杞國醫(yī)大師學(xué)術(shù)思想交流會、中醫(yī)表型組學(xué)與精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)交流會等專題論壇,。來自清華大學(xué),、北京大學(xué)、上海交通大學(xué),、浙江大學(xué),、復(fù)旦大學(xué)、香港中文大學(xué),、四川大學(xué)等知名高校和科研機(jī)構(gòu),,廣東、江蘇、甘肅,、江西,、北京、上海,、天津,、成都等地兄弟院校,以及石筱山傷科學(xué)術(shù)聯(lián)盟建設(shè)單位的數(shù)十位國內(nèi)外知名專家學(xué)者為參會者帶來了精彩紛呈的講座,。

上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院院長陳躍來教授主持會議,。王琦院士、陳凱先院士等多位專家做精彩演講,。

施杞簡介

國醫(yī)大師施杞出生在中醫(yī)世家,,祖父是故鄉(xiāng)名醫(yī),其自幼耳濡目染接受中醫(yī)文化熏陶,,立志做一名中醫(yī)醫(yī)生,,1957年如愿考入上海中醫(yī)學(xué)院,在眾多海上名醫(yī)大家傳道,、授業(yè),、解惑中接受了海派中醫(yī)的熏陶和洗禮。1963年大學(xué)畢業(yè)進(jìn)入龍華醫(yī)院傷科石筱山教授門下,,后又得到石幼山教授傳授,,感悟石氏傷科博大精深,傳承衣缽,,成為石氏傷科第四代傳人,。

國醫(yī)大師施杞秉持“古人學(xué)問無遺力,少壯功夫老始成,。紙上得來終覺淺,,絕知此事要躬行”之古訓(xùn),孜孜以求,,衷中參西,,行醫(yī)執(zhí)教60載,堅持“一體兩翼”“雙向轉(zhuǎn)化”“三路育人”理念,,遵循“傳承,、創(chuàng)新、現(xiàn)代化,、國際化”方針,,率領(lǐng)團(tuán)隊將龍華醫(yī)院骨傷學(xué)科打造成石筱山傷科臨床特色高地,建成與現(xiàn)代科技深度融合并在全國有競爭力的中醫(yī)藥創(chuàng)新研究平臺,,使之成為培育新時代中醫(yī)藥高端人才的搖籃,。新時代,,努力踐行“健康中國”戰(zhàn)略,聚焦“慢性筋骨病”,,形成中醫(yī)藥“整體論治”法則,,以及“雙調(diào)一通”的防治策略。弘揚(yáng)“十三科一理貫之”,,奠定了中醫(yī)骨內(nèi)科學(xué)基礎(chǔ),,主編并出版了全國第一部《中醫(yī)骨內(nèi)科學(xué)》,填補(bǔ)了學(xué)科空白,。

通過“一體兩翼六結(jié)合,、三路六情”的中醫(yī)高層次人才培養(yǎng)模式,施杞培養(yǎng)碩士49名,、博士60名,、學(xué)術(shù)繼承人69名,率領(lǐng)團(tuán)隊培養(yǎng)研究生400余人,,分布全國25個省市及海外,,已有百余人成為省市級中醫(yī)學(xué)科骨干,其中有博士研究生導(dǎo)師30名,、省級名中醫(yī)6名,,以及國家岐黃工程首席科學(xué)家、國家杰青,、長江學(xué)者,、萬人計劃、全國百篇優(yōu)博,、全國三八紅旗手,、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級人選等。建立了一支與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)相融合的,、富有競爭力的科研團(tuán)隊,,成為國家教育部創(chuàng)新團(tuán)隊、國家科技部創(chuàng)新團(tuán)隊,、國家中醫(yī)藥管理局傳承創(chuàng)新團(tuán)隊和首批全國高校黃大年式教師團(tuán)隊,,推動了中醫(yī)骨傷學(xué)科創(chuàng)新發(fā)展。施杞也榮獲全國黨和人民滿意的好老師,、全國中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師、上海市教書育人楷模,、首批中醫(yī)骨傷名師,、全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作優(yōu)秀指導(dǎo)老師等榮譽(yù)稱號,以及首屆全國中醫(yī)藥傳承特別貢獻(xiàn)獎,、上海醫(yī)學(xué)百年發(fā)展終身成就獎,、上海中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展終身成就獎,、上海首屆“醫(yī)德之光”、上海市勞動模范等榮譽(yù),。

(責(zé)任編輯:土火)

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī),? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元