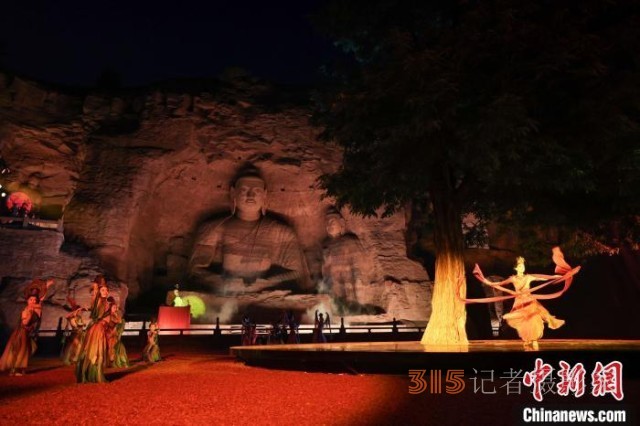

中新社大同6月29日電 (記者 胡健)身著北魏服飾的“工匠”在1500年前的云岡石窟前,再現(xiàn)昔日開鑿石窟時(shí)的場(chǎng)景,,主持云岡石窟開鑿的“曇曜法師”和白衣少年在大佛前演繹《馬識(shí)善人》雙人舞……28日晚,,《又見云岡》大型實(shí)景秀在位于山西大同的世界文化遺產(chǎn)云岡石窟首演。

《又見云岡》大型實(shí)景秀在世界文化遺產(chǎn)云岡石窟首演,。中新社記者 武俊杰 攝

《又見云岡》大型實(shí)景秀集服飾,、音樂、舞美、燈光,、表演等藝術(shù)形式于一體,,演繹云岡石窟的過(guò)去、現(xiàn)在及未來(lái),。本次實(shí)景秀共復(fù)原出北魏時(shí)期不同階層的人物造型服飾約130件,更是把云岡石窟第18窟極具代表性的千佛袈裟進(jìn)行復(fù)原,。

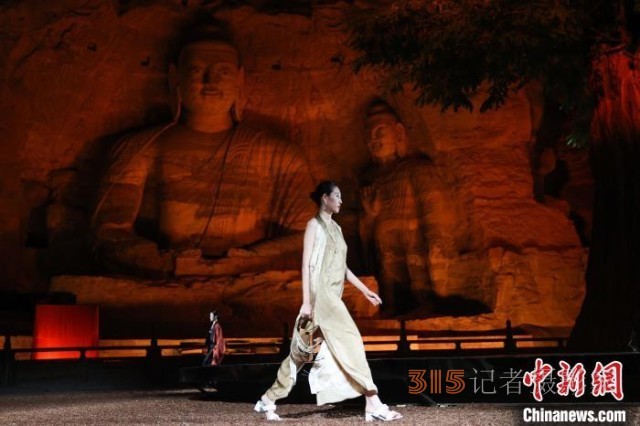

演出上半場(chǎng)通過(guò)音樂和舞蹈的形式,,還原出1500年前北魏人的生活場(chǎng)景。下半場(chǎng)則在北魏時(shí)代及云岡石窟元素的基礎(chǔ)上,,通過(guò)各國(guó)模特身著的傳統(tǒng)與現(xiàn)代融合的服飾,,以走秀形式再現(xiàn)云岡石窟藝術(shù)之美。

《又見云岡》大型實(shí)景秀首演,,身著現(xiàn)代與傳統(tǒng)融合服飾的模特在云岡石窟前走秀,。中新社記者 武俊杰 攝

云岡石窟是中國(guó)佛教藝術(shù)的巔峰之作,主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)荷木HEMU把云岡石窟千年風(fēng)蝕的石窟崖壁,、藻井圖案,、忍冬聯(lián)珠紋樣、千佛造像用于設(shè)計(jì)之中,,服飾形制上也在褒衣博帶,、胡風(fēng)漢韻的形態(tài)里進(jìn)行探索和演繹。

“時(shí)裝走秀最大的魅力,,在于他的‘不語(yǔ)’,。這樣的藝術(shù)表現(xiàn)形式,放在云岡石窟前尤為合適,。因此,,當(dāng)一場(chǎng)云岡石窟前的歷史人文表達(dá),濃縮在一件件或沉甸或飄逸的服飾中,,并在這個(gè)場(chǎng)域里逆時(shí)針地流轉(zhuǎn)起來(lái),,能夠非常好地契合‘對(duì)話’的創(chuàng)作意圖?!北敬螌?shí)景秀表演部分的導(dǎo)演趙以說(shuō),。

《又見云岡》大型實(shí)景秀首演,身著現(xiàn)代與傳統(tǒng)融合服飾的模特在云岡石窟前走秀,。中新社記者 武俊杰 攝

上海民族樂團(tuán)首席琵琶演奏家俞冰作為音樂主創(chuàng)及現(xiàn)場(chǎng)表演嘉賓,,在實(shí)景秀上表演為云岡石窟創(chuàng)作的大型琵琶作品《云岡圣境》,創(chuàng)作段落分為“如夢(mèng)如幻”“莊嚴(yán)國(guó)土”“石破天驚”“須彌仙境”“萬(wàn)邦來(lái)朝”等不同章節(jié),,用音樂的形式演繹云岡石窟的千年風(fēng)華,。

(編輯:月兒)

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元