劉慈欣,,曾以科幻小說《三體》獲第73屆世界科幻大會頒發(fā)的雨果獎最佳長篇小說獎,成為首位獲得該獎項(xiàng)的中國科幻作家,。近年來,,中國國內(nèi)掀起了科幻熱,文學(xué)及影視作品不斷涌現(xiàn),。

中國的科幻作品該如何走向世界,?中國與西方科幻文學(xué)有何異同?就此,,中新社“東西問”獨(dú)家專訪了劉慈欣,。

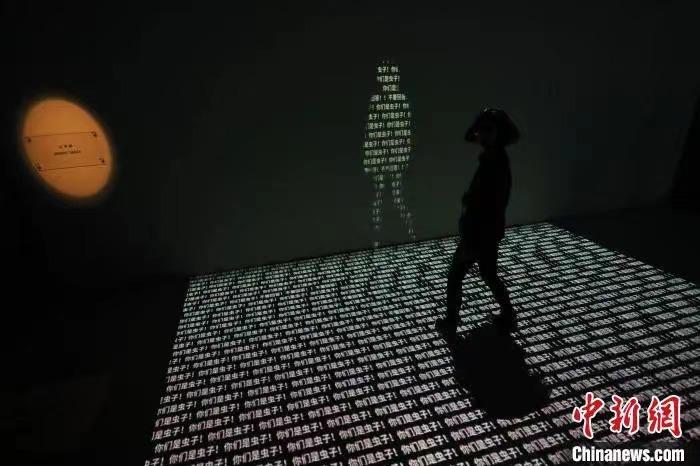

資料圖:《三體·時(shí)空沉浸展》場景,。張亨偉 攝

現(xiàn)將訪談實(shí)錄摘要如下:

中新社記者:當(dāng)初您是如何開啟科幻小說創(chuàng)作的,?您最喜歡的科幻作家是哪位?

劉慈欣:我從小就喜歡科幻小說,,是一個(gè)科幻迷,。18歲時(shí),我看到科幻作家阿瑟·克拉克的《2001:太空漫游》,,一生就此改變,,他也是我最喜愛的科幻作家,因?yàn)樗淖髌吠耆俏倚哪恐械哪欠N科幻小說,,宏大且?guī)в芯次犯械孛枥L人類和宇宙的關(guān)系,。

我曾說過,我所有的作品都是對阿瑟·克拉克的拙劣模仿,。記得當(dāng)時(shí)讀完《2001:太空漫游》的那個(gè)深夜,,我仰望星空,突然感覺星空與我以前的理解完全不一樣,,我開始對宇宙的宏大與神秘產(chǎn)生了敬畏感,。也正是克拉克帶給我的這些感受,讓我后來成為一名科幻作家,。

中新社記者:有觀點(diǎn)認(rèn)為要讓中國科幻文學(xué)走出去,,必須要用西方語言講中國故事,甚至認(rèn)為您的《三體》就是世界語言敘述中國科幻,,您如何看待這樣的論點(diǎn),?

劉慈欣:我在創(chuàng)作的時(shí)候,并沒有刻意去考慮這是中國語言還是西方語言,。

我認(rèn)為更準(zhǔn)確地說它就是科幻的語言,,這不一定是固有的東方或者西方的東西。我就是個(gè)中國人,,不可能沒有中國的東西,,但我的作品肯定也有西方元素,因?yàn)榭苹眯≌f本來就是一種從西方輸入進(jìn)來的文學(xué)題材,。

《三體》,。

中新社記者:通過您的觀察,,中國科幻文學(xué)和西方的科幻文學(xué)有什么共性和差異呢?

劉慈欣:我認(rèn)為中國科幻和西方科幻小說共同之處是遠(yuǎn)大于差異的,。都是風(fēng)格多元,、題材多樣,,有家國情懷,有集體主義,,也有個(gè)人英雄主義等故事類型,,這是兩者的共同點(diǎn)。

而兩者的不同點(diǎn),,首先我發(fā)現(xiàn)中國和西方的科幻文學(xué)關(guān)注的問題有所差異,,比如西方科幻文學(xué)中會提到種族歧視、性別歧視,,族群之間的壓迫,,科技對人的異化等。而中國的科幻小說比較關(guān)注我們的未來發(fā)展,,關(guān)注人類如何在太空擴(kuò)大生存空間等。

此外,,西方尤其是美國的科幻小說和基督教文化背景有關(guān),,對于部分事物的解讀和理解與中國不同。舉例來說,,西方科幻文學(xué)會較多著墨于描述科幻世界中創(chuàng)造生命,,而在中國的科幻文學(xué)中,這并不是重點(diǎn),。

總的來說,,這些差別并不影響孰高孰低,這是文化差異造成的客觀存在,。

資料圖:《流浪地球》官方宣傳海報(bào)之一,。鐘欣 攝

中新社記者:有報(bào)告顯示,,中國科幻作品無論是作者還是讀者呈現(xiàn)出年輕化趨勢,其中年輕科幻作家比例超過58%,,這是否意味著中國的科幻文學(xué)是有未來的,?

劉慈欣:這個(gè)趨勢不意外,因?yàn)榭苹帽揪褪且环N年輕的文學(xué),,充滿青春活力,,也充滿著年輕人活躍的思想和旺盛的想象力,并代表年輕人的一種愿望,。年輕人希望能夠突破自己狹窄且平淡的生活,,去接觸更廣闊空間,探索新世界等,,而科幻文學(xué)恰巧是凸顯想象力的品類,。

至于中國科幻文學(xué)是否有未來,,這需要辯證地看。就目前而言,,中國科幻文學(xué)確實(shí)比西方國家要年輕,,因?yàn)檫@種文學(xué)更早地在歐美發(fā)展。而西方經(jīng)歷過科幻文學(xué)黃金時(shí)代后,,也透露出有失去活力的跡象,。從這個(gè)角度說,中國科幻文學(xué)因?yàn)槟贻p而富有未來,。

另一方面,,從讀者角度分析,中國科幻文學(xué)的受眾群體依舊不是很大,,這是由于缺少有影響力的中國科幻文學(xué)作品,,更缺少有影響力的作家,這是該文學(xué)在中國發(fā)展的核心問題,。目前,,中國的科幻文學(xué)數(shù)量比美國科幻文學(xué)數(shù)量少很多,質(zhì)量也有較大差距,。

我認(rèn)為,,優(yōu)秀的科幻作家是科幻文學(xué)黃金時(shí)代的產(chǎn)物,并不是靠加大出版力度就能夠改變目前這個(gè)局面,。

資料圖:2020年11月1日,,科幻 科技創(chuàng)新主題論壇在北京舉行,。圖為優(yōu)必選機(jī)器人科幻秀。中新社記者 田雨昊 攝

中新社記者:那您覺得現(xiàn)在中國科幻文學(xué)迎來黃金時(shí)代了嗎,?

劉慈欣:這同樣也要辯證來看,。

首先,從中國快速的現(xiàn)代化進(jìn)程來看,,激發(fā)了大眾對未來的想象力和好奇心,,這是以前沒有過的,確實(shí)給科幻文學(xué)提供了肥沃土壤,。從這個(gè)角度來說,,中國科幻文學(xué)的黃金時(shí)代確實(shí)到來了。因?yàn)閺能壽E看,,我們正在經(jīng)歷類似美國的科幻文學(xué)黃金時(shí)代,。

另一方面,整個(gè)世界的科學(xué)技術(shù)發(fā)展卻讓全球的科幻文學(xué)陷入創(chuàng)作困境。因?yàn)榭苹梦膶W(xué)的出現(xiàn)是建立在人們對科學(xué)的好奇心,、對未來的新奇感之上,,如今科學(xué)技術(shù)的變革已經(jīng)滲透到生活的方方面面,這對科幻是一致命打擊,,因?yàn)榭苹谜Q生于科學(xué),,最后可能也消亡于科學(xué)。從這一點(diǎn)來說,,很難確定中國科幻文學(xué)是否迎來了黃金時(shí)代,。

展開來說,科幻的誕生是人類對科技的疏離感和好奇心,,20世紀(jì)30年代到60年代,,電氣時(shí)代剛剛開始,科技的力量還沒有滲透到大眾生活空間,,那時(shí)人們對科學(xué)懷有一種敬畏感和好奇心,。但如今,科幻創(chuàng)作無論是在西方還是在中國,,都面臨科技進(jìn)步導(dǎo)致大眾好奇心逐漸消逝,,從而使得科幻創(chuàng)作陷入瓶頸。

我當(dāng)初創(chuàng)作科幻小說就是為了逃離平淡的生活,,用想象力去接觸那些永遠(yuǎn)無法到達(dá)的地方。自從成為科幻作家,,我發(fā)現(xiàn)很多科幻小說的內(nèi)容在逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),,這促使我要發(fā)揮更多的想象力去把更遙遠(yuǎn)的空間和時(shí)間創(chuàng)作出來,也就是在科幻變成科技前把它們就寫出來,。

補(bǔ)充一點(diǎn),,目前全球科幻文學(xué)開啟了一個(gè)新階段,那就是科幻的“新浪潮運(yùn)動”,。也就是說從別的渠道,,利用最現(xiàn)代和前衛(wèi)的文學(xué)手段,比如心理學(xué),、社會學(xué)和語言學(xué)等,,將科幻文學(xué)的范圍變得更廣闊。

中新社記者:您說科技進(jìn)步消磨了科幻創(chuàng)作的想象力,,但通常認(rèn)為人的想象力是無窮無盡的,,這會否矛盾?

劉慈欣:我認(rèn)可想象力是沒有窮盡的,,并且科學(xué)技術(shù)永遠(yuǎn)也不可能追上人的想象力,。但我認(rèn)為的那種消逝是對好奇心的消磨,比如童年時(shí)代因科技不發(fā)達(dá)而對很多事物有好奇心,但隨著科技進(jìn)步人會變得習(xí)以為常且麻木,,因此對新鮮事物的敏銳被消磨了,,就再也回不到童年時(shí)的感覺。這就是目前全球科幻文學(xué)作家和讀者所面臨的狀況,。(完)

受訪者簡介:

劉慈欣,,中國科幻小說代表作家之一,。2015年8月23日,憑借《三體》獲第73屆世界科幻大會頒發(fā)的雨果獎最佳長篇小說獎,,為亞洲首次獲獎,。2017年6月25日,憑借《三體3:死神永生》獲得軌跡獎最佳長篇科幻小說獎,。2018年11月8日,,獲2018年克拉克想象力服務(wù)社會獎 。

(編輯:月兒)

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元