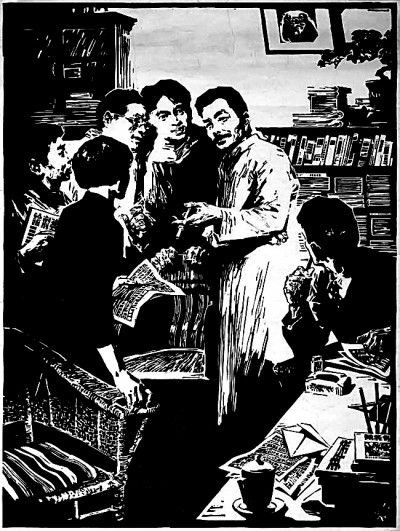

魯迅與青年(木刻版畫) 沈堯伊/作

1918年4月,,中國第一篇現代白話小說《狂人日記》誕生在北京紹興會館的“補樹書屋”,,一個月后,署名魯迅發(fā)表在《新青年》第四卷第五號上,,成為新文化運動的代表性作品,。

1933年,已是左翼文學領袖的魯迅曾這樣談及自己的創(chuàng)作:“說到‘為什么’做小說罷,,我仍抱著十多年前的‘啟蒙主義’,,以為必須是‘為人生’,,而且要改良這人生,。我深惡先前的稱小說為‘閑書’,,而且將‘為藝術的藝術’,,看作不過是‘消閑’的新式的別號。所以我的取材,,多采自病態(tài)社會的不幸的人們中,意思是在揭出病苦,,引起療救的注意,。”

一個值得探討的問題是,,魯迅“為人生”的文學,他的文明批評和社會批評在當代是否已經過時,?畢竟,,今天的中國早已不是魯迅生活其中的舊中國,,如果說魯迅生活的時代是以中國在走向現代的進程中屢遭挫折為標志的,,那么,今天的中國正邁步走在民族復興的道路上。應該說,,魯迅在當代的“復活”這一現象本身其實已對上述問題做了回答。對于魯迅的文學和思想,,我們不能簡單用環(huán)境決定論和時代決定論來解讀,,而應該致力于認知其中某種恒久的、不斷呈現出生機的存在,,其中最為核心的就是“立人”理想,。而這也是魯迅在當代“復活”的關鍵所在。

“人立而后凡事舉”

仔細研讀魯迅的文字,,我們會發(fā)現,,他不喜歡體系化、概念化的思考,,而是擅長以一種特別的,、富于洞察力的文學視角來透視層累的歷史和鮮活的現實,從而激發(fā)深層的人文和價值思考,。

早在1908年,,時為留日學生的青年魯迅就在當時的留學生刊物《河南》上先后發(fā)表《文化偏至論》《破惡聲論》,提出“人立而后凡事舉”“尊個性而張精神”“人各有己,,而群之大覺近矣”等主張,。萌發(fā)于此時的“立人”理想,成為后來貫通魯迅思想的核心線索,。今天大家所熟知的“改革國民性”“覺醒”“進化”“真的人”等與魯迅文學密切相關的詞語都是以“立人”為底色的,。

“立人”首先指追求個體的精神進化,通過文學翻譯和創(chuàng)作來喚醒沉睡的民眾,。不同于當時流行的富強話語和國人對西方物質文明的艷羨,,青年魯迅創(chuàng)造性地將對于進化的信念聚焦在人的精神層面,強調作為個體的人的進化,,這一思路可說是后來五四新文化運動的先聲,。

“立人”還意味著反抗壓迫,追求平等,。魯迅早年思想雖然和尼采哲學有極大關系,,但他卻不似尼采崇尚強者,,而主張“弱者自強”。在列強競逐,、弱肉強食的“社會達爾文主義”流行的年代,,魯迅的這種反潮流顯得尤為可貴。

“立人”思想啟迪鄰邦

魯迅對于“立人”問題的關懷并不局限于中國,,而有著某種世界主義之眼光,。甚至可以說,“立人”理念的確立本身很大程度上就同魯迅對當時世界格局的觀察有關,,這種觀察當然也主要是通過文學來達成,。在東京時期,立志從事文學活動的青年魯迅就對弱小民族的文學作品多有留心,,在譯介方面用功尤勤,。回國后的魯迅對于蘇俄文學,、革命文學的關注,,乃至參加中國左翼作家聯盟都有著某種世界主義的色彩,蘊含著反抗壓迫和追求平等的訴求,。

平等對于魯迅來講并非簡單的物質均等,,其首要乃在精神的維度。在為俄文譯本《阿Q正傳》所作的序言中,,他說:“別人我不得而知,,在我自己,總仿佛覺得我們人人之間各有一道高墻,,將各個分離,,使大家的心無從相印。這就是我們古代的聰明人,,即所謂圣賢,,將人們分為十等,說是高下各不相同,。其名目現在雖然不用了,,但那鬼魂卻依然存在,并且,,變本加厲,,連一個人的身體也有了等差,使手對于足也不免視為下等的異類,。造化生人,,已經非常巧妙,使一個人不會感到別人的肉體上的痛苦了,,我們的圣人和圣人之徒卻又補了造化之缺,,并且使人們不再會感到別人的精神上的痛苦,。”這種對平等的精神性理解有相當深度,,并且為諸多來自弱小民族或后發(fā)國家的有識之士提供了理論靈感,。

日本學者竹內好曾指出魯迅思想具有“抵抗”特質,拒絕簡單從外部輸入意識形態(tài)和抽象理論,。他進而認為,,日本近代以來所形成的“優(yōu)等生文化”,恰恰是單向度學習西方列強的產物,,是缺乏真正主體性的文化,。竹內好的反思可看作是魯迅精神平等思路的一種重要推論,并且在日本思想界產生了持久深遠的影響,。

在我們的另一個東亞鄰邦韓國,魯迅的影響同樣巨大,。早在20世紀20年代魯迅即被介紹到朝鮮半島,,20世紀30年代出現了具有研究性質的文章。之后,,魯迅的文學與思想逐漸大量傳播到韓國,,他也成為韓國家喻戶曉的中國文學家和思想家。韓國知識圈對魯迅的接受,,植根于自身獨特的歷史處境,,他們更多地關注魯迅文學的批判特質、面對壓迫的覺醒與反抗意識,。我們不妨說,,魯迅“立人”理想中所包蘊的對人的主體性和人之平等的強調,已成為近代以來東亞地區(qū)乃至廣大后發(fā)國家和地區(qū)的普遍性訴求,。

“取今復古,,別立新宗”

透過魯迅的“立人”理想,我們也可以更好地理解他對中國傳統(tǒng)文化的批評,。在早年發(fā)表的文章中,,魯迅曾主張“外之既不后于世界之思潮,內之仍弗失固有之血脈,,取今復古,,別立新宗”,但后來,,他給人的印象卻常是“徹底的反傳統(tǒng)主義者”,。需要指出的是,這種印象的形成源于表面的,、淺層的認知,,并不準確,。在五四新文化運動期間,魯迅對于傳統(tǒng)文化的確是有著猛烈直率的批判,,但我們不能抽象地脫離歷史情境來理解這種批判,。應看到,當時魯迅對于傳統(tǒng)文化的態(tài)度是帶有策略性的,,他關心的是在政治革命收效甚微之際,,如何從更深層的文化領域尋求路徑,打破“鐵屋子”,,以使新的一代能夠“幸福的度日,,合理的做人”,這與他在留日時期關于古今中西問題的抽象討論是不同的,。在魯迅看來,,凡是有礙于“立人”目標實現的傳統(tǒng)都應該受到批判:“我們目下的當務之急,是:一要生存,,二要溫飽,,三要發(fā)展。茍有阻礙這前途者,,無論是古是今,,是人是鬼,是《三墳》《五典》,,百宋千元,,天球河圖,金人玉佛,,祖?zhèn)魍枭?,秘制膏丹,全都踏倒他,?!?

但這并不意味著魯迅就可以尋找到一個阿基米德點而置身傳統(tǒng)之外。盡管在南京求學時期就深受嚴復翻譯的《天演論》影響,,魯迅卻對進化的必然性抱有審慎的懷疑,;盡管借狂人之口發(fā)現了傳統(tǒng)“吃人”的秘密,他卻并不以為覺醒是簡單的事,。而魯迅在《野草》中的“抉心自食”更是一種深陷矛盾無法突圍的經典文學意象,。很多學者都曾注意到魯迅在面對傳統(tǒng)時的“悖論式心理體驗”,并強調魯迅歷史“中間物”定位的悲劇性和深刻性,。我們還應看到,,魯迅并未簡單沉迷于自身的悖論式狀態(tài)及其所帶來的文學深度,在經歷過國民革命的失敗和“革命文學論爭”后,他開始走向左翼革命陣營,,力圖尋求一種新的組織化力量以促成制度變革,。只有確保生存、溫飽與發(fā)展的制度得以生成,,以魯迅為代表的中國文化界在面對傳統(tǒng)時所產生的悖論式狀態(tài)才能得到有效的消弭,。這便是從“文學魯迅”到“革命魯迅”的邏輯。而這樣的邏輯轉換背后,,“立人”理想無疑是最關鍵的動力源,。

中華民族的復興需要我們對自身的傳統(tǒng)文化有理性的認識,今天的時代已不同于魯迅生活的時代,,我們已經初步完成了現代國家構建的任務,,并且也越來越認識到優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化對于提升國家軟實力的重要作用。魯迅基于“立人”理想來解讀傳統(tǒng)的思想路徑既有助于我們更好理解傳統(tǒng)的復雜性,,也促使我們認知到“傳統(tǒng)的創(chuàng)造性轉化”這一任務的艱巨性,。另一方面,在構建“人類命運共同體”越來越成為國際社會的共識之際,,魯迅以“立人”為核心的文學對于“平等”的關注,,以及其超越國界的普遍性價值取向,理應在我們生活的時代被激活,,成為一種重要的思想資源。

作者:孫鶴云(中國傳媒大學外國語言文化學院教授),;鐘誠(山東大學亞太研究所研究員)

編輯:紅研

好消息:2021全國素質教育新課堂教研成果評選主要有論文,、課件、微課教案評選等,。同時開展第十四屆“正心杯”全國校園科幻寫作繪畫大賽,。主辦單位:《山西科技報·今日文教》編輯部、中國中小學教育藝術教與學研究中心,、《作家報社》,、北京正念正心國學文化研究院、中華文教網等,。咨詢電話,;010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792 。

“護眼臺燈”亂象調查

“護眼臺燈”亂象調查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網店賣不到百元