日本法政大學名譽教授 大鸞翔宇慈善基金會顧問 國際儒學聯合會副理事長 王敏

1972年時任日本首相田中角榮,,首次訪問中國,中日兩國開啟了戰(zhàn)后和平友好的新時代,。

當時,,時任日本首相的田中角榮在宴會上稱自己代表日本政府對過去給中國人民“添了很大的麻煩”(多大なご迷惑をかけた)表示歉意。當這句話翻譯出來后,,周恩來立即嚴正指出:侵華的滔天罪行,,豈是一句麻煩就可糊弄概括的。

之后,,中日雙方經過幾次會談和磋商,,在1972年發(fā)表的《中日聯合聲明》中這段內容最后改為:“日本方面痛感日本國過去由于戰(zhàn)爭給中國人民造成的重大損害的責任,表示深刻地反省,?!?

這一段歷史在當時的日本引起很大反響,王敏認為周恩來之所以如此在日本受到普遍尊敬,,除了他有非凡的人格魅力和人文風范之外,,還與他早年留學日本,從兩國共同擁有的歷史文化的角度全方位考察研究日本有關,。為深耕周恩來的留日遺產,,本次節(jié)目集中收錄了對周恩來從日本歸國前的考察的追蹤。

到目前為止,,關于周恩來的留日遺產的考察資料和文獻尚少,。王敏在日語教材的“導游日本”部分查到了予以重點介紹的嵐山,、大悲閣千光寺、萬福寺,、隱元,、高泉、黃檗宗,、琵琶湖,、大覺寺、天龍寺,、圓山公園,、南禪寺以及年號等皇室文化方面的解說,決定以周恩來的教科書為線索之一,,鋪開通道,。因為從四世紀末期開始,日本就選擇漢字和漢籍的內容作為教材,,直至周恩來留日的一百年前,,日本人文領域的教材內容依然選自中國的四書五經等古典。也就是說,,日本自古以來的選擇從結果上拉近了中日間的距離,,同時也讓中國留日學人感到既親近又易懂。

接下來,,就請跟隨節(jié)目組一起追尋周恩來的留日遺產,。

·周恩來的留日歲月

1917年秋天,周恩來告別同窗親友,,寫下“愿相會于中華騰飛世界時”的贈語,,踏上了東瀛的大地。

1918年的1月1日,,新年伊始周恩來寫下了他的第一篇留日日記:“今日是陽歷的一月一日,,中華民國七年也,我的日記就從今日記起,。我今年已經十九歲了……俗語說得好:‘人要有志氣’,。我如今按著這句話……做一番事業(yè)……”

他廢寢忘食地學習,日復一日地往返東亞高等預備學校和住處之間,。上課,、看報紙、見朋友,。偶爾去淺草看電影話劇,,前往早稻田大學拜訪同學;不時和朋友聚在一起討論時事;站在書店“借讀”《新青年》等傳播新知識的書籍,;時不時去一趟華僑開辦的漢陽樓(今東京神田),,點一道物美價廉的燒豆腐和肉丸湯。

他為自己制定了詳細的學習計劃:每天讀書13.5小時,,休息和其他事3.5小時,,睡眠7小時。還在日記中發(fā)誓:“從今以后,,埋起頭來讀書……俗語說得好‘鐵杵磨成繡花針’,,只要我的志向堅,所期望的事沒有不成的,?!?因為他的留學目的十分明瞭。兩個短期目標是考入東京高等師范學校(現筑波大學教育學部),,或東京第一高等學校(現東京大學)就讀,,以享受公費留學的待遇,求索新知識,。

1918年的3月17日,,周恩來得知自己考入東京高等師范學校無望,在日記中十分冷靜地寫下“知我無名,,心大定矣,。”因為考學只不過是周恩來赴日的短期目標,,并不是他始終不渝的最終目的,。周恩來的長期目標是什么?我們從日記中可以找到答案:“(1918年2月15日)隨著進化的軌道,,去做那最新最近于大同理想的事情?!?

大同理想出自《禮記》,,自古以來就是“中國夢”的象征??涤袨閾俗珜懥恕洞笸瑫?,孫中山領導的辛亥革命的座右銘“天下為公”也受教于大同。歷代有志青年對于大同的追求方法不同,,路線不一,,但是大方向不易,初心不改,。因此,,大同成為國人世代自覺選擇的普遍價值,是超越各種時代精神的理想標志。顯然,,周恩來也是以大同理想為核心主題,,學習吸收日本的精華,追隨“大同理想”,,獻身中華騰飛,。

1919年,周恩來加入了南開大學第一屆大學生的行列,,決定從日本回國,。在歸國前,他特地前往京都進行了為期一個月的考察,,并留下了四首抒懷詩,。其中,《雨中嵐山》被日本友人篆刻在石碑之上,?!队曛袓股健穼懹?919年4月5日,恰逢五四運動爆發(fā)的前一個月,。據王敏多年來的實地調研與考察推測,,當年周恩來曾兩次游訪嵐山,第一次可能在3月中旬到4月5日之間,,第二次是在1919年4月5日,。

當年的周恩來,為什么會兩次游訪嵐山,,留下《雨中嵐山》這樣的詩篇,?《雨中嵐山》、《雨后嵐山》這兩首詩背后有著怎樣的隱藏地圖,?他在京都,,又收獲了什么啟示?

為了追尋這些答案,,王敏查閱了大量的書籍和史料,,通過100年前周恩來使用的地圖、熟讀的教材和書籍,、游訪京都時留下的詩作等等一手史料,,踏上了京都之旅。

· 為期一個月的京都考察——二次游訪嵐山路線分析

周恩來留日期間,,暢銷書《貧乏物語》在追求真理的青年中流傳,。周恩來對作者河上肇的觀點十分關注,并且曾經產生了報考河上肇任教的京都大學的想法,。他當年報考京都大學的報名表格還保存在國內,。王敏曾就此打探過京都大學相關部門,,得知當年周恩來并未正式報名,也沒有咨詢過校方,。

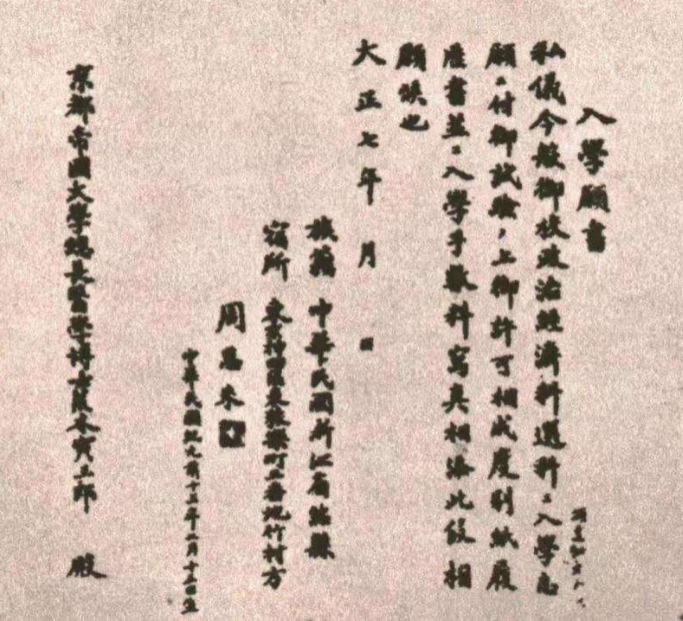

四條大宮,,這是周恩來當年游覽嵐山的第一站,這條京福電氣鐵道于1910年開通,,終點站即嵐山,。1919年4月5日,周恩來就從這里乘車,,前往嵐山,。在終點站嵐山下車后,他游覽了天龍寺等景點,,并且在龜山公園瞻仰了被譽為“日本的大禹”的角倉了以的銅像,。 有關周恩來留日生活的文獻資料中,有據可循的是中共中央文獻研究室?南開大學于1998年2月編纂出版的《周恩來早期文集》,,其中收錄了周恩來的旅日日記,。翌年10月,日本小學館出版社出版發(fā)行了日文版,,名為《周恩來 十九歲的東京日記》,。這也是僅存的為數不多的文獻資料中最重要的一部。通過這部日記我們可以得知周恩來在東亞高等預備學校上學的情況,,以及與校長松本龜次郎之間的交往,。松本龜次郎從事中國留學生教育長達35年,共編纂了18種教科書,,是一位非常受尊敬的教育家,。日記顯示,周恩來前往東亞高等預備學校聽課40余次,,接受家庭教師單獨指導約30次,。

在周恩來的日語會話教材中,就有嵐山,、大悲閣千光寺,、萬福寺、角倉了以,、隱元,、琵琶湖,、大覺寺,、天龍寺、圓山公園,、年號和古代天皇相關的內容,。而這些教科書一百年前就在天津的加藤洋行代售,,距離周恩來就讀的南開中學不遠。這張明信片右側的洋樓就是加藤洋行,。

周恩來之所以對角倉了以予以關注,,除了教科書之外,還有一個重要影響因素,。根據周恩來親屬周秉宜女士的介紹,,周恩來的外祖父是清末負責水利的專家萬青選,耳濡目染,,他從小就了解到很多水利相關的知識,,在南開中學上學時就寫過九篇關于大禹的作文,被收錄在中央文獻研究室第二編輯部?南開大學編譯的《周恩來 南開中學論說文集》之中(人民出版社 2014年)

1939年3月29日,,周恩來與家人參拜大禹陵合影

周恩來的祖籍地紹興約有127處禹跡,,自古以來就有祭祖祭禹的習俗。1939年春,,周恩來從日本留學回國后首返祖籍故鄉(xiāng)時,,就和家人一起參拜了大禹陵。周恩來祖籍紀念館的資料顯示,,周恩來看到禹王廟的屋頂上的乾隆手書“地平天成”四個字時,,大為感慨。

“地平天成”源歸“大同”,,自古以來就為世代追隨,。大禹治水使得農業(yè)增產,人民安居樂業(yè),,與周恩來的初心“大同理想”相通共鳴,。因為他早已將“大同理想”設定為堅定不移的追求。他曾經在日記中寫道:“去做那最新最近于大同理想的事情,?!痹谌毡臼斋@的新知識也都納入了“大同理想“的框架。

正因為和大禹有著千絲萬縷的聯系,,周恩來才選擇在4月5日這天二次拜訪嵐山,,探訪角倉了以晚年為治水而犧牲的勞工守靈的大悲閣千光寺,以遙祭中日共同的大禹,,再鑄初心,。

這是王敏經過調查推測出的周恩來游嵐山路線圖,周恩來第一次游訪嵐山時,,看到角倉了以的銅像以及說明時,,當甚為感嘆。 源自中國夏朝的大禹精神居然在異國他鄉(xiāng)得以自覺傳承,,并且以萬民楷模的方式延續(xù)著,。顯然他隨即產生了進而探訪角倉了以晚年生活的大悲閣千光寺的愿望,。 嵐山的景點基本聚集在龜山公園一帶,探訪大覺寺,、天龍寺,、傳世的竹林幽徑,需要一整天的時間,。想要同一天重返渡月橋,,專程趕到對岸的山上探訪大悲閣千光寺,必須安排第二次再訪嵐山才能實現,。這也是為什么周恩來二次造訪嵐山的緣故,。

周恩來二次造訪嵐山時,特意選擇在清明時節(jié),,意在祭祀兩國共有的大禹,。

王敏曾實地調研考察嵐山十余次,多次對比《雨中嵐山》,、《雨后嵐山》兩首詩,,越加證實當年周恩來曾登高千悲閣。從詩中“兩岸蒼松,,到盡處突見一山高”可推斷周恩來當天沿著河流而行,,從平地逐漸往高處移動,即下游向上游移動,。在疑似抵達盡頭處時,,河面竟然突顯深邃,河畔山巒拔地而起,,“流出泉水綠如許,,繞石照人”,詩中所描寫的景象,,正是步入大悲閣千光寺的山門附近的風光所在,。

雨中嵐山——日本京都

作于一九一九年四月五日

雨中二次游嵐山,

兩岸蒼松,,夾著幾株櫻,。

到盡處突見一山高,

流出泉水綠如許,,繞石照人,。

瀟瀟雨,霧蒙濃,;

一線陽光穿云出,,愈見姣妍。

人間的萬象真理,,愈求愈模糊,;

——模糊中偶然見著一點光明,真愈覺姣妍,。

雨后嵐山

山中雨過云愈暗,,

漸近黃昏;

萬綠中擁出一叢櫻,

淡紅嬌嫩,,惹得人心醉,。

自然美,不假人工;

不受人拘束,。

想起那宗教,,禮法,舊文藝,,……粉飾的東西,,

還在那講什么信仰,情感,,美觀……的制人學說,。

----

登高遠望,

青山渺渺,,

被遮掩的白云如帶;

十數電光,,射出那渺茫黑暗的城市。

此刻島民心理,,仿佛從情景中呼出;

元老,,軍閥,黨閥,,資本家,,……

從此后“將何所恃? ”

為重現周恩來當年詩作中描述的景象,王敏和攝制組再一次來到了大悲閣千光寺,。就在山門入口處,,突然大雨傾盆,“雨中嵐山”再現,。

大悲閣千光寺原本是日本第八十八代天皇后嵯峨天皇的祈禱院,。1614年,角倉了以為紀念疏水工程的勞工,,遷移到了現在的位置,,以便登高望遠,眺望疏導治理之后的河流,,為犧牲的勞工守靈,。

大悲閣寺內,安置了角倉了以的木雕像,,還有大儒家林羅山所撰寫的《河道主事嵯峨吉田(角倉)了以翁碑銘》的紀念碑,,上面記載著角倉了以的治水功績,,稱譽并紀念“日本的大禹”。

大悲閣千光寺秉承昔日的風格,,保持固有的古樸,,經過百年的風吹日曬,木柱上的顏色已經發(fā)黑,,寺廟雖然質樸,,卻一塵不染,古樸的風格與滿山的翠松相呼應,,渾然天成于一體,。

站在大悲閣,俯瞰嵐山風景,,周恩來所寫下的《雨后嵐山》的景象歷歷在目,。“登高遠望,,青山渺渺,,被遮掩的白云如帶;十數電光,,射出那渺茫黑暗的城市,。”

周恩來兩次游訪嵐山,,觸景生情,,看到落地日本的大禹信仰和踐行大禹精神的角倉了以,感悟到中日兩國文化的共同之處,。在京都考察的一個月里,,周恩來是否還去了別的地方?這一點,,王敏在實地調研中找到了答案,。

· 為期一個月的京都考察--琵琶湖疏水工程

在京都逗留的一個月,周恩來還曾游覽了琵琶湖,。因為這里是角倉了以未遂的理想,,琵琶湖疏水事業(yè)的所在地,也是繼古代先進科學——大禹的疏通式治水之后的近代治水技術的展示,。1971年1月29日,,周恩來在人民大會堂會見日本乒乓球協會后藤鉀二會長一行時特意提道:“我歸國前在京都停留了一個多月。曾坐船穿越山洞,,前往琵琶湖,。琵琶湖十分美麗。”

琵琶湖是日本最大的湖泊,,京都連同附近的滋賀縣通過疏水工程實現了水力發(fā)電,、運輸、灌溉,、城市防災,、衛(wèi)生環(huán)保以及生活用水的供給。由此,,京都開始通行首個市營有軌電車,電燈照亮千家萬戶,,京都也步入了城市近代化的軌道,。

周恩來當年就在這里上船,沿著這條水路,,來到了琵琶湖,,途中經過隧道。面對著日本第一大湖,,周恩來當時一定思緒萬千,。 為考察對傳統的大禹精神也有所體現的琵琶湖疏水工程,周恩來曾多次造訪圓山公園,,并在此留下了《游日本京都圓山公園》,、《四次游圓山公園》這兩首詩作。圓山公園內的人工湖和噴泉就是利用琵琶湖的水源,,建成的為萬民共享的水文化象征,。詩中所寫的“小池邊楊柳依依”,如今依然隨風飄蕩,,記載著那百年前的過往,。

“燈火熄,游人漸漸稀,,我九天西京炎涼飽看,;想人世成敗繁枯,都是客觀的現象,,何曾開芳草春花,,自然的美,無礙著的心,?!?

——《四次游圓山公園》節(jié)選

周恩來之所以多次游訪圓山公園,是因為這是考察琵琶湖疏水工程的配套設施的必經之路,。穿過圓山公園,,抵達南禪寺,一座紅磚高筑的拱形橋式空中水渠----水路閣的壯觀景象映入眼簾。這是亞洲最早一座自行設計,、完工的琵琶湖疏水工程的標志,。

水路閣完工于1888年,為此,,千年古剎南禪寺寧愿砍掉數百株見證歷史的老松,,獻地造渠,引入琵琶湖水進京都,。近旁的圓山公園也因此近水樓臺,,利用湖水修建了人工湖和噴泉。周恩來當年站在這里,,看到“疏水事業(yè)“造福百姓的事實,,想必感慨萬千。這對他回國后,,大力推動水利工程事業(yè)起到了一定的參考,。

時至今日,琵琶湖疏水依然發(fā)揮著京都水源的作用,,攜同水力發(fā)電事業(yè),,支撐著京都市民的生活。

· 為期一個月的京都考察——求索大同初心

嵐山,,有著日本嵯峨天皇的離宮——大覺寺,,漢學造詣深厚、同時又被稱為傳世書法大師的嵯峨天皇所選擇的年號就是“大同”,。而大同的概念與定義對于周恩來非同一般,,這一點在日記中有明確記載,“隨著進化的軌道,,去做那最新最近于大同理想的事情,。”可以再次確認,,大同是青年周恩來信念的基點,,理想的方向。

大覺寺曾多次出現在周恩來的教材中,,位于嵯峨山的大覺寺是平安時代(公元94—1192年)嵯峨天皇的離宮,,后人稱此地為嵯峨御所。

寺內的大澤池也是嵯峨天皇模仿中國的洞庭湖建造而成,,是日本最為古老的中式庭園,。

為了找尋周恩來的更多蹤跡,王敏第五次到訪萬福寺,,因為周恩來的教材中重點介紹了該寺的創(chuàng)始人隱元和弟子高泉,。而且周恩來在大悲閣千光寺考察時,應該得知隱元的弟子高泉曾在大悲閣千光寺短期逗留指導,并且寫下了贊頌角倉了以的詩句:

千尺懸崖構梵宮

下臨無地一溪通

何人治水功如禹

古碣高鐫了以翁

所以,,王敏認為,,周恩來極有可能探訪萬福寺,并帶領攝制組前往考察,。 當攝制組向萬福寺咨詢往昔的訪客記錄時,,寺廟里的荒木將旭總長告訴我們,可前往文華殿里的黃檗宗研究所一探究竟,,果然有所收獲,。

黃檗宗研究所的副所長田中智誠一開始對待突然來訪感到驚愕,在得知攝制組的來意之后,,雙方相談甚歡,,他向我們娓娓道來當年隱元禪師來日的故事,并向我們展示了近百年來的訪客相關記錄,。

田中告訴我們,,周恩來當年來訪京都時,,曾坐在萬福寺的石頭上休息,,并和當時寺里的和尚交談。

建國后的周恩來基于大禹精神,,致力于興修水利,,并且把這種“疏通”的內核發(fā)揮運用到中日民間外交。在決策對日民間外交的思索過程中,,周恩來大概再次回顧了松本龜次郎提出的交流要諦,,如“互相了解國民性是促進兩國國民交流的基礎”、“兩國國民應以寬廣心胸,,親切相待,,不被一時之間的政府或經濟紛爭所動搖”、”相互理解是交流的前提”等等,,作為落實兩國民間交流的基礎,。

為期一個月的京都考察之旅,讓周恩來領悟到,,日本運用自古以來兩國共同擁有的大禹精神完工了近代的疏水工程,,使得日本國民在亞洲超前過上了衣食住行電氣化的生活。這也是借鑒和發(fā)揚漢字圈智慧改造社會的成功案例,。

1917年秋至1919年春,,周恩來在日留學期間,學到了“新思想,、新事物,、最前沿的學問”。尤其在實地考察了琵琶湖疏水事業(yè)等后,更加增加了周恩來改造中國,,在中國的土地上學以致用的信心,。而后的周恩來從告別日本起步,兼學并用馬克思主義的“新知識”,,畢生踐行中華文明與馬克思主義相結合的歷史開拓,。那在日本求學時覓到的“一線光明”始終與“大同”初心伴他永駐。因此,,直到臨終前,,周恩來還在記掛,日本盛開的櫻花,。綻彩東鄰的櫻花賦予他啟示:開拓新時代的“大同”模式,,中日友好,世世代代,!

俯瞰今天日新月異的中國,,周恩來的骨灰早已順著黃河匯入大海,但是,,他早年留學日本所懷揣的“大同”基因就如同海水一樣奔流不息,,《雨中嵐山》中的“一點光明”,潤澤著花相似年年歲歲,,叢中笑歲歲年年,。

(編輯:土火)

“護眼臺燈”亂象調查

“護眼臺燈”亂象調查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網店賣不到百元