中國歷史上有些概念,沿用的時間很長,,可實際上并沒有成為現(xiàn)實,,比如很有名的“九州”?,F(xiàn)在一般的說法,特別是根據(jù)儒家的經(jīng)典,,“九州”就是大禹治水完成以后,,把天下劃分為九個州,便于統(tǒng)治管理,。但根據(jù)現(xiàn)有的史料以及考古的發(fā)現(xiàn)來分析,,大禹及其時代還沒有辦法被證實。即使的確存在,,那時的統(tǒng)治者也不可能直接統(tǒng)治,、管理那么大的地方。所以這只是個概念,,反映了一種理念,。

西漢十三州刺史部。圖源/網(wǎng)絡(luò)

而且這個概念,、理念也要到戰(zhàn)國后期才逐步形成,,是當(dāng)時一些學(xué)者看到了天下要逐步統(tǒng)一的趨勢,“先天下之憂而憂”,,為未來的統(tǒng)一政權(quán)做出的規(guī)劃,,畫出的藍(lán)圖。不過,,這張藍(lán)圖從來沒有實施過,。無論是西漢時設(shè)置“十三州刺史部”,還是東漢時實行州牧制,,從來沒有將天下劃分為九個州,。

但這個概念一直被沿用,比如陸游詩中的“但悲不見九州同”,,這個“九州”就代表天下,、全國,就是中國,。一直到現(xiàn)在,,我們往往還用“九州”象征全國。所以,,歷史上有些概念其實始終停留在思想階段,、精神層面,或者人們逐漸把這種思想當(dāng)作一個現(xiàn)實概念,,同樣有它的現(xiàn)實意義和積極作用,。

這些概念是怎么產(chǎn)生的呢?當(dāng)然多數(shù)是先有現(xiàn)實存在的,,但也有一些完全是學(xué)者們按照邏輯推理或想象思辨產(chǎn)生的,,同樣可以解決實際問題,,在歷史上或者科學(xué)方面發(fā)揮作用。

比如,,《史記》記載了齊國的學(xué)者鄒衍,,他生活在孟子以后,他認(rèn)為:“儒者所謂中國者,,于天下乃八十一分居其一分耳,。中國名曰赤縣神州。赤縣神州內(nèi)自有九州,,禹之序九州是也,,不得為州數(shù)。中國外如赤縣神州者九,,乃所謂九州也,,于是有裨海環(huán)之,人民禽獸莫能相通者,,如一區(qū)中者,,乃為一州。如此者九,,乃有大瀛海環(huán)其外,,天地之際焉?!币馑际钦f,,儒家所謂的“中國”實際上只有天下的八十一分之一,中國可以稱為“赤縣神州”,,赤縣神州內(nèi)有九州,,那就是大禹劃分的“九州”。但是其實這還不是真正的州的數(shù)目,,因為中國以外,,像赤縣神州這樣的單位,還有九個,,周圍都由海洋包圍著,相互之間的人與禽獸都無法來往,,這才是九州,。而這樣的州還有九個,周圍由無邊的大洋包圍著,,這才是天地的邊緣,。

這個概念真可謂空前絕后的大膽。根據(jù)現(xiàn)有的史料,,鄒衍的足跡大概沒有離開過齊國一帶,,不要說大九州,,還有更大的九州,他連“赤縣神州”這小九州的各個地方都沒有能夠完全到達(dá),。為什么他會提出這么個宏大的概念來,?這純粹是一種想象和推理。

但是我們今天看看地球的現(xiàn)實,,鄒衍的想象推理倒是比較符合事實的,。地球上面的每一個洲,周圍都是由海洋包圍著,。我們現(xiàn)在講的七大洲或五大洲中“洲”的概念,,實際上就是由海洋包圍著的大陸?!熬胖荨边@個概念的提出并不是鄒衍實地考察的結(jié)果,,而是出于他的想象,憑他的推理,,但這個概念無疑比其他那些只從實際考察所獲得的知識,,或者只描述自己到過的地方,有更加積極的意義,。

其實西方的地理學(xué)家也是如此,。最早有人設(shè)想,地球應(yīng)該是圓形的或者球形的,,也不是建立在實地考察基礎(chǔ)上的,。在大航海出現(xiàn)以前,沒有任何人能夠真正了解世界,,了解地球表層,。不要說地球上那些偏遠(yuǎn)地方,就是自己所在的大洲的各個地方也極少有人都到過,、都了解,。他們是怎么確立一個大的地理概念的呢?其實都是出于想象和推理,。我們注意到,,中國古代存在的各種思想,在春秋戰(zhàn)國這個時候已經(jīng)開始出現(xiàn),,有的甚至發(fā)展到了比較高的水平,,原因就在于這是一個思想自由的時代,或者說是統(tǒng)治者還來不及,、還不可能干預(yù)到思想與學(xué)術(shù)的時代,,一些天才的人物可以憑借自己豐富的想象力、嚴(yán)密的邏輯推理,有非常重大的發(fā)現(xiàn),。

一個很有名的例子,,就是我們到今天都引為自豪的,我們的國家領(lǐng)導(dǎo)人在國際場合經(jīng)常拿它舉例的——莊子所說的“一尺之棰,,日取其半,,萬世不竭”。兩千多年前沒有什么科學(xué)實驗的手段,,更沒有今天可以觀察微觀世界的電子顯微鏡,、納米技術(shù)、加速器等,,這些都沒有,,莊子為什么敢說一尺長的一個木棒,你每天取它一半,,萬世不竭,,永遠(yuǎn)取不完呢?他憑什么把物質(zhì)可以無限分割這樣一個基本的原理,,用這十二個字就說明了呢,?

其實這就是自由思想的結(jié)果。他說這話并不是建立在實證基礎(chǔ)上的,,并不需要通過什么科學(xué)實驗,,而完全是嚴(yán)密的推理。你說一天取它一半,,那么會剩下二分之一,;再取它一半,那么會剩下二分之一的二分之一,;如果你說到了哪一天沒有了,,那么請問這另外一半到哪里去了呢?所以應(yīng)該是萬世不竭,。

又比如當(dāng)初有學(xué)者還辯了一個命題,,就是“白馬非馬”。明明是詭辯,,卻成了一個有學(xué)術(shù)意義的形式邏輯命題,。

公孫龍強(qiáng)調(diào)“白馬”是由兩個概念構(gòu)成的,一個是馬,,一個是白,,缺一不可。如果只有馬,,可以與黃、黑組合,成了黃馬,、黑馬,。白也不一定跟馬連在一起,可以連其他,。但在“白馬”這個概念中,,“白”和“馬”缺一不可,否則就既不是白,,也不是馬,,所以就“非馬”。這樣的辯論顯然沒有任何實際意義,,但在當(dāng)時可以自由進(jìn)行,,并且會被記載、流傳,,成為一個學(xué)派,,根本原因就是在學(xué)術(shù)思想不受干預(yù)的情況下,那些人的聰明才智,,特別是其中的一些天才人物,,其才能可以得到充分的運用和發(fā)揮。

并不是當(dāng)時的統(tǒng)治者已經(jīng)有了鼓勵學(xué)術(shù)自由,、思想自由的自覺性,,或者當(dāng)時已經(jīng)形成了什么好的制度。這不能不歸功于一個重要因素——人才的自由流動,。春秋戰(zhàn)國期間,,一方面,原有的制度,、秩序從分崩離析到蕩然無存,,有一技之長、敢于追求自身發(fā)展的人有了自由身,。另一方面,,面對激烈殘酷的兼并,統(tǒng)治者如果想保全自己,,或者想進(jìn)一步實現(xiàn)稱霸擴(kuò)張的愿望,,就必須有一批杰出人才,不能僅僅依靠本國,,而要大力從外國招引,。對人才來說,就有了選擇和流動的自由,,本國不行就去外國,,在這一國得不到重用就去另一國,。

善于吸收各類人才、各類杰出移民,,這個政權(quán)就有可能迅速發(fā)展,、擴(kuò)張、鞏固,。春秋戰(zhàn)國期間留下了不少統(tǒng)治者為招攬人才不惜代價的佳話,。比較起來,吸引人才最多,、最有效的還是秦國,。

戰(zhàn)國時期(公元前260年)各國分布狀況。圖源/網(wǎng)絡(luò)

為秦國做出重大貢獻(xiàn),,使它國力迅速強(qiáng)大,,推行變法改革,執(zhí)行重要使命的,,幾乎都是外來移民,。由余來自西戎,百里奚來自宛 (今河南南陽市) ,,蹇叔來自宋國,,丕豹和公孫支來自晉國,商鞅是衛(wèi)國人,,張儀是魏國人,,甘茂是下蔡 (今安徽鳳臺縣) 人,穰侯魏冉是楚國人,,范雎是魏國人,,蔡澤是燕國人,呂不韋是衛(wèi)國濮陽 (今河南濮陽西南) 人,,李斯是楚國上蔡 (今河南上蔡縣西南) 人,,蒙恬的祖父蒙驁是齊國人,趙高是趙國人,。這些人遷入秦國以前,,有的是奴隸,有的是罪犯,,有的是商人,,有的死里逃生,有的懷才不遇,,沒有一個人在本地本國已經(jīng)受到重視或居于高位,,是秦國給了他們成才或發(fā)揮的機(jī)會。

但是秦國的國君也不是始終都重視吸收移民的,,一方面是現(xiàn)實的緊迫需要,,另一方面也需要君主做出正確的決斷,。秦國的宗室大臣曾向秦始皇提出:從其他諸侯國來投奔秦國的人,大多是為他們的主子服務(wù)的,,建議全部驅(qū)逐出境,。秦始皇聽從后,公布了一道“逐客令”,,要將已經(jīng)得到任用的外來移民統(tǒng)統(tǒng)趕走。已經(jīng)擔(dān)任客卿的李斯也屬驅(qū)逐對象,。

李斯上書秦始皇,,留下一篇有名的《諫逐客書》。李斯列舉歷史事實:當(dāng)初要不是接納招攬那些“客” (移民) ,,秦國哪有今天的強(qiáng)盛,?各地的出產(chǎn)和寶物你都要用,各國的音樂和舞蹈你都要享用,,而對外來的人才卻不分青紅皂白一概驅(qū)逐,,這不是制服諸侯統(tǒng)一天下的戰(zhàn)術(shù)。將這些人驅(qū)逐出境,,正好讓他們資助了你的敵國,,又給秦國結(jié)了那么多怨,樹了那么多敵,。

這使秦始皇改變主意,,撤銷了這項驅(qū)逐令,“客”都留下來了,,包括李斯在內(nèi),。

但當(dāng)所有人才都只能為一個國家所有,只能為一位君主效勞時,,當(dāng)他們再也不能自己做出選擇時,,就不會再有思想和學(xué)術(shù)的自由了。

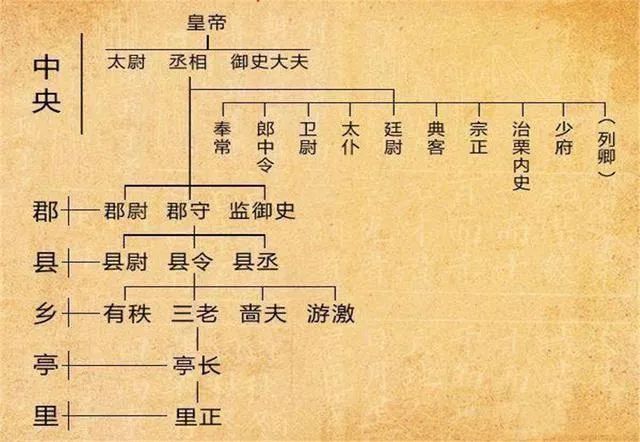

古代中央政府如何劃分主要行政區(qū),?

西漢元鼎六年 (公元前111年) ,,漢武帝外出巡視,當(dāng)他到達(dá)左邑縣桐鄉(xiāng)的時候,,聽到了南越國被平定的消息,,他非常高興,就把這里的縣名改為聞喜,,這就是今天山西省聞喜縣的來歷,。當(dāng)他到汲縣的新中鄉(xiāng)時,又聽到叛亂的頭目呂嘉被抓獲,,就新設(shè)了一個縣,,命名為獲嘉縣,,就是今天河南省的獲嘉縣。

這兩個縣到今天已經(jīng)有二千一百多年的歷史了,,比它們早的“縣”還有,。“縣”出現(xiàn)在戰(zhàn)國末年,,秦朝估計已經(jīng)有幾百個縣,,有人估計甚至可能有上千個縣。這些縣中間有一部分,,兩千多年來沒有改過名,,相當(dāng)穩(wěn)定,有的甚至連縣的治所也基本上沒有改變過,。

西漢疆域圖,。圖源/網(wǎng)絡(luò)

再看縣的單位,也是比較穩(wěn)定的,。西漢末年,,也就是公元初,全國有一千五百多個縣級單位,。到了今天,,中國也不過二千八百多個縣級單位,而今天中國的領(lǐng)土比漢朝的疆域已經(jīng)擴(kuò)大了很多,,人口是漢朝的二十多倍,。

為什么縣級單位比較穩(wěn)定呢?因為它在行政區(qū)劃形成和發(fā)展的過程中,,是最穩(wěn)定的一個因素,,它是直接治理基層的,縣的大小,,也就是縣的轄境,,必須要與它的功能相適應(yīng)。而兩千多年來它的基本功能沒有太多的改變,。

在農(nóng)業(yè)社會,,在交通條件不發(fā)達(dá)的情況下,它管理的范圍也不能太大,,否則就管不了,。如果人口增加,賦稅征收量增加,,行政管理的事務(wù)也會相應(yīng)增加,,就需要設(shè)置新的縣,或者將原來的縣拆分,。反之,,如果人口減少,,賦稅征收量減少,考慮到行政管理的成本,,就會將這樣的縣合并或者撤銷,。所以縣的數(shù)量、縣的轄境,,也是比較穩(wěn)定的,。而“縣”這個政區(qū)單位的名稱也從來沒有變過,僅在特殊地區(qū)或少數(shù)民族聚居區(qū)才采用其他名稱,。

為什么需要設(shè)立縣呢,?在分封制的情況下,一個國,,無論大小,它都是歸這個國的國君,,也就是各級諸侯直接管理的,,下面不用再分行政區(qū)劃。一般的諸侯,,他管的范圍也不是很大,,因為如果是個大的諸侯,他又會把他管的地方分封給小的諸侯,,小的諸侯也會分給他的家臣,。下一級對上一級并不承擔(dān)其他義務(wù),一般就是納貢,。諸侯對國君,,以至于對最高的天子,也是只要逐級納貢,。距離比較近的,,就貢糧食、其他物資,,還有供人力,、服勞役、服兵役,。所以上一級的諸侯或者國君并不具體管理下一級諸侯以及家臣的具體事務(wù),,不存在行政管轄的需求。分封以后,,每一級諸侯封國對上一級承擔(dān)貢獻(xiàn),,如果距離比較近的,再承擔(dān)一定的勞務(wù),、兵力就可以了,。

到了戰(zhàn)國時候,,周天子和原來的制度對諸侯已經(jīng)沒有任何約束力了,諸侯之間相互兼并,,大的諸侯不斷地把小的諸侯滅掉,,大國不斷地把小國吞并掉。那些被兼并的小國的諸侯的土地成了自己的一部分,,不再分封,,國君得直接派人去管了。

這些地方一般都是在原來國土的邊緣,,或者接近邊緣,,所以被稱為“懸”,就是懸在中心區(qū)的邊緣,。據(jù)說這就是“縣”的來歷,,有“縣者,懸也”的說法,。國君要專門派人去管理這些“懸”,,這些地方就被稱為“縣”??h是陸續(xù)增加的,,當(dāng)出現(xiàn)不止一個時,就得在“縣”這個通用名稱前面再加上專名加以區(qū)別,,就有了甲縣,、乙縣、某縣的名稱,,如漢武帝改名的聞喜縣和新設(shè)的獲嘉縣,,改的或命名的是前面的專名,“縣”這個政區(qū)的通名是不改的,??h是分封制解體的產(chǎn)物,是一種新產(chǎn)生的行政區(qū)劃,。

縣越設(shè)越多,,都直屬國君,國君也管不過來,。到了戰(zhàn)國后期,,像秦國不斷大片地奪取別國的土地,甚至把整個國滅了,,新增加的縣數(shù)成十上百,,不可能都由國君直接管,所以就出現(xiàn)了管縣的上一級機(jī)構(gòu)——郡。到戰(zhàn)國后期,,基本上形成行政區(qū)劃制度,,基層一級設(shè)縣,縣上面設(shè)郡,。但各國情況不同,,差別很大,有的國內(nèi)只設(shè)了縣,,還沒有郡一級,,有的還沒有普遍設(shè)縣。

公元前221年,,秦始皇統(tǒng)一六國以后,,就把天下分為三十六個郡,通過郡管所屬的縣,。后來不斷調(diào)整,,有些郡原來管的地方太大,有的地方原來還沒有設(shè)立郡,,經(jīng)過新設(shè)和擴(kuò)大調(diào)整,,秦朝后期的郡大概有五十個。

我的老師譚其驤教授在1947年考證出秦朝有四十六個郡,,但是他認(rèn)為南方有些地方一個郡的轄境太大,推測可能還有郡沒有留下史料,。果然2002年在湖南里耶古城出土的秦簡中出現(xiàn)了洞庭郡和蒼梧郡的名稱,,證明在這四十六個郡以外,至少還有兩個,,甚至可能還有更多的郡,,所以我們可以推斷秦朝末年有五十個左右的郡。

西漢初期,,劉邦推出郡縣制和分封制并行,。圖源/網(wǎng)絡(luò)

到了西漢,特別是經(jīng)過漢武帝的開疆拓土,,疆域擴(kuò)大,,郡的數(shù)量也增加了。在遼東,、朝鮮設(shè)了四個郡,,在河西走廊設(shè)了四個郡,在今天的越南設(shè)了三個郡,,還有的原來一個郡管轄的范圍太大,,被分為兩個郡,甚至三個郡,這樣就有了一百多個郡級單位,。中央政府通過一百多個郡管理一千多個縣級單位,。朝廷直接管理的范圍,西面的敦煌郡已經(jīng)到了今天甘肅的敦煌,,南面的日南郡已經(jīng)到了今天越南的中部,。朝廷直接管理一百余個郡,往往鞭長莫及,、顧此失彼,。

也是在漢武帝時期,出現(xiàn)了一種督察區(qū),。朝廷把除首都周圍的直屬郡以外的地區(qū)分成十三個督察區(qū)——刺史部,,每個部派一名專人去巡視督察。時間長了,,原來主要負(fù)責(zé)督察巡視的官員就演變成為上一級的地方官,。一開始這些刺史沒有固定的治所,后來有了,;開始他們只有直接向皇帝報告的權(quán)力,,后來變成下面郡的報告都要通過他們轉(zhuǎn)達(dá);督察區(qū)就演變成為郡的上一級的行政區(qū),。到了東漢后期,,就形成了新的制度,縣的上面是郡,,郡的上面是州,,州的上面才是中央政府,這樣一種“州—郡—縣”的體制,。

唐朝,、宋朝都有類似“州”的一級機(jī)構(gòu),它的功能介于監(jiān)察和行政之間,。唐朝稱為“道”,,偏重于監(jiān)察,全國分為十幾個道,。宋朝稱為“路”,,偏重于行政,全國分為二十幾個路,。下面郡一級政區(qū)的名稱改稱“州”了,,一部分重要的或有特殊意義的州改稱為“府”??h的名稱一直沒有變過,。形成“道、路—州 (郡) 、府—縣”這樣一種體制,。

到了金朝后期,,因為國內(nèi)經(jīng)常發(fā)生一些大的事件,又面臨蒙古入侵,,朝廷認(rèn)為只派一位官員去很難解決問題,,往往派出一批負(fù)責(zé)各個方面事務(wù)的官員一起去處理,等于就是從中央政府派出一個工作組這種形式,。

等到蒙古人南下,,在滅金朝的過程中,認(rèn)識到這個制度適合他們的需要,。蒙古的中央機(jī)構(gòu)和后方基地在蒙古高原,,而占據(jù)的地方越來越大,越來越遠(yuǎn),,不可能由中央機(jī)構(gòu)中書省直接管理,,派一位官員去也管不了,所以就由中書省派出一批人,,到地方上設(shè)置“行中書省”——中書省的工作組,,全面負(fù)責(zé)一個很大區(qū)域的行政管理。比如元朝占領(lǐng)今新疆一帶后,,就曾在那里設(shè)了一個阿力麻里行省,。元朝建立后,就在全國設(shè)立十余個行省,,如河南江北行省,、江浙行省、云南行省等,,形成“行省—州、府—縣”體制,。

明朝沿襲了行省制度,,只是將名稱改為承宣布政使司,但非正式場合和民間還是稱為行省,。全國除北直隸 (京師) 和南直隸 (南京) 這“兩京”以外,,劃分為十三個布政使司。清朝,、民國繼續(xù)沿用行省制度,,清朝統(tǒng)一改稱省,連首都北京所在政區(qū)也稱直隸省,。

到了清朝,,因為人口增加,賦稅征收量大,行政事務(wù)多,,有些省的管轄范圍太大,,就一分為二。如江南省 (明朝的南直隸) 分為江蘇,、安徽,,湖廣分為湖南、湖北,,陜西分為陜西,、甘肅,基本形成今天省的格局,。在滿族的發(fā)祥地東北和其他少數(shù)民族地區(qū),,分別設(shè)置將軍衙門,相當(dāng)于省級政區(qū),,如東北設(shè)了奉天,、吉林、黑龍江三個將軍轄區(qū),,新疆設(shè)了伊犁將軍,,外蒙古設(shè)了烏里雅蘇臺將軍。西藏,、青海由朝廷派駐大臣,,內(nèi)蒙古六盟由朝廷理藩院管轄。在全國設(shè)省的范圍內(nèi),,基本的行政體系依然是“省—府—縣”,。

富庶地區(qū)的縣盡管轄境并不大,但無論是戶口,、征收賦稅的量,,還是行政事務(wù)都比一般地區(qū)的縣多得多。明朝已經(jīng)出現(xiàn)同一城里設(shè)立兩個縣治的建置,,清朝進(jìn)一步將一些發(fā)達(dá)的縣一分為二,,江南的大多數(shù)縣都被拆分為兩個縣,如常熟縣分出昭文縣,,武進(jìn)縣分出陽湖縣,,華亭縣分出婁縣等。

兩千多年來行政區(qū)劃的變化證明,,秦朝開創(chuàng)的郡縣制適合中央集權(quán)制的需要,,符合中國的國情,盡管不同朝代對層級,、名稱有所調(diào)整,,但沒有本質(zhì)上的變化,,沿用至今。

《葛劍雄說國史:不變與萬變》作者:葛劍雄 岳麓出版社2021年1月

編輯:紅研

好消息:2021全國素質(zhì)教育新課堂教研成果評選開始了,,主要有論文、課件,、微課教案評選等,。同時開展第十四屆“正心杯”全國校園科幻寫作繪畫大賽。主辦單位:《山西科技報·今日文教》編輯部,、中國中小學(xué)教育藝術(shù)教與學(xué)研究中心,、《作家報社》、北京正念正心國學(xué)文化研究院,、中華文教網(wǎng)等,。咨詢電話;010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792 ,。

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機(jī)? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元