施舍的智慧

布施功德不可思議,!

布施即施舍,是釋迦牟尼佛教化眾生破迷開悟的一大法寶,。

釋迦牟尼佛出生時(shí)即會(huì)走路和說話,,佛指天指地說“天上天下唯我獨(dú)尊”,佛不是在夸大自己,,而是在表法,。其意思是說,宇宙萬有之中只有一尊佛是真的,,是創(chuàng)造萬物的佛,。這尊佛是誰呢?就是自己,!其余的人事,、精神、自然等環(huán)境都是這尊佛化現(xiàn)的,,人人都是化現(xiàn)一切的唯一的一尊真佛,,因此,佛說眾生平等無有高下,。

順生孽,,逆成道。世俗之人迷惑顛倒,,以虛為實(shí)以假為真,欲望叢生,、永無止息,、苦不堪言;學(xué)佛之人不為得喜,、不為失悲,,無名聞利養(yǎng)之煩惱,以受到挫折,、遭遇逆境為靈性提升之佳機(jī),,了悟人生真相,達(dá)到至善至樂之境界,。

“我”是誰,?“我”是小宇宙,,小宇宙和大宇宙無二無別?!拔摇奔词钦麄€(gè)宇宙的一切,,因?yàn)檎麄€(gè)宇宙的一切無一不是我心所現(xiàn)我識(shí)所變。宇宙是一種幻化之象,,換句話說,,它即是我,我即是它,。我愛別人就是愛自己,,我恨別人就是恨自己,我要為眼前的一切負(fù)百分之百的責(zé)任,。

因果通三世,,世上沒有一件事情是偶然發(fā)生的,天上沒有一片雪花會(huì)落錯(cuò)地方,,因緣果報(bào)真實(shí)不虛,,舍是因、得是果,。世上只有因果緣份,,沒有好人壞人。萬法皆空,,唯有因果不空,。

別人是你化現(xiàn)的,給予別人就等于給你自己,,別人得到了就是你得到了,。比如,當(dāng)你沒錢時(shí)你把勤舍出來,,錢就來了,,這叫天道酬勤;當(dāng)你有錢時(shí)你想廣交朋友,,把錢舍出來,,朋友就來了,這叫財(cái)散人聚,;當(dāng)你有朋友了,,想得到事業(yè),你把德舍出去,,事業(yè)就來了,,這叫厚德載物;當(dāng)你事業(yè)成功了,,想得到靈性的提升,,體現(xiàn)人來到世上的真正價(jià)值,,你把智慧舍出來,心系滄桑依教奉行,,例行社會(huì)責(zé)任,、做公益事業(yè),普度眾生,,這叫德行天下,,天堂佛國就現(xiàn)前了。

布施是一種社會(huì)需要,。古往今來,,或天災(zāi)人禍,或疾病逆境,,社會(huì)上總有一些人需要施舍,,災(zāi)年救濟(jì)、荒年施粥,、路施乞丐等等,,都是布施的慈心善行。

布施功德不可思議,,只要依照佛說的原理方法去做,,一定會(huì)有求必應(yīng),心想事成,。

因此說布施是智慧,,是人生真相,是放下解脫之道,!

文殊菩薩修行成道地

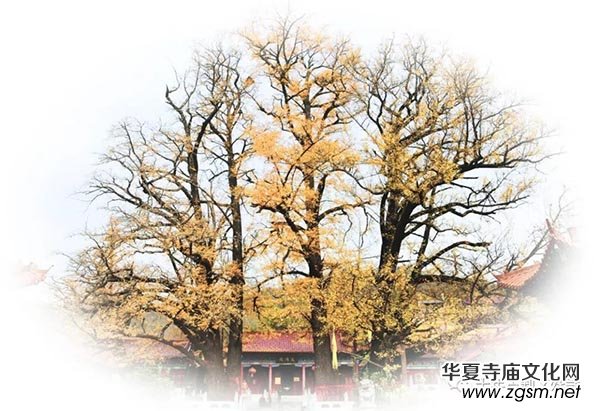

文殊寺——深山古寺銀杏參天

文殊寺——深山古寺銀杏參天

巍巍青山藏古寺,,悠悠白云話滄桑。魯山縣文殊寺坐落于海拔1112米的俺窟沱山上,,云蒸霞蔚,,群峰競秀,茂林修竹,,飛瀑流泉,,禪靜幽雅。那是遠(yuǎn)古的經(jīng)典,,那是曼妙的世界。

文殊寺位于魯山縣城西南五十公里的四棵樹鄉(xiāng)平溝村,。文殊寺,,又名“庵窟沱寺”,歲月遙深,,千年古剎至今保持著那份從容,、幽靜,。

文殊寺之得名,緣于它在歷史上的神奇?zhèn)髡f,。相傳遠(yuǎn)古時(shí)代,,文殊圣母在此山上將佛法授傳于釋迦、如來,、彌勒,、達(dá)摩,四弟子皆修煉成功,,佛法無邊,。在百姓心中佛道是一家,由此庵窟沱山也被世人稱為中國仙山之一,,庵窟沱寺從此定名為文殊寺,。文殊圣母被尊為萬佛之師,智慧之母,,世代受人頂禮膜拜,。魯山縣是一方寶地,風(fēng)水匯聚,,高僧駐足,,神仙歇腳,皇帝加封,。魯山人以身居寶地而自豪,,大山庇著,神仙護(hù)著,,生活過得有滋有味,。

文殊寺的歷史悠久,有著很多傳奇故事,。

北魏著名地理學(xué)家,、散文家酈道元曾任魯陽太守,他的“興學(xué)教”造福一方,。在《水經(jīng)注》“滍水”一章中,,詳細(xì)記載了魯山的河流地貌、山川風(fēng)物,、古跡遺址,、風(fēng)土人情等,其中就有文殊寺,。

隋朝末年,,李世民兵發(fā)中原,被隋軍圍追堵截,,倉皇逃到團(tuán)城的深山巨谷之中,,失魂落魄的他面對文殊菩薩許下宏愿:“求菩薩助我奪定中原,,建造大唐美好河山?!贝撕?,李氏父子終奪下江山,建立李家王朝,。李世民即位后,,于貞觀4年為庵窟沱寺內(nèi)的文殊菩薩和觀音菩薩加封,金衣加身,,佛光四射,。

唐代為文殊寺的鼎盛時(shí)期,晨鐘暮鼓,,寺僧百人,,殿宇輝煌,一派繁華,。

唐武宗會(huì)昌元年,,即公元841年,日本高僧慧萼從山西五臺(tái)山敬請了一尊觀音菩薩像(即當(dāng)今普陀山供奉的“不肯去觀音”)回國,途徑魯山縣,,在文殊寺的銀杏樹下小憩,,傳說文殊菩薩顯靈,此后樹下便開設(shè)有文殊道場,。

深山孕育靈氣,,高人無不探尋。大禹,、元德秀,、范仲淹、梅堯臣等名家,,都沐浴過魯山文殊寺的佛光靈氣,。

感受寺僧清凈而雅致的生活,聆聽四周的群峰和千年銀杏,,給寺院輸入了無盡的天籟妙音,;領(lǐng)悟悠悠繞寺的瑞云,似是訴說著佛菩薩的大德善緣,;不絕如縷的香云,,預(yù)示著未來的幸福與吉祥。身居寺院,,祥瑞滿身,。站在心之峰頂,寵辱皆忘,萬物皆在腳下,。

千年銀杏古樹

如今,當(dāng)年的銀杏樹已參天,,成為文殊寺內(nèi)最美的景致,。一夜秋雨過后謝落滿地金黃,置身于被金黃包裹著的文殊古剎之中,,讓人仿佛夢回大唐,。

這些古銀杏樹之中的五棵造型獨(dú)特,被李世民加封為“銀杏之王”,。它們前三后二排列,,人稱夫妻樹,低者為雌,,樹圍5米,,高35米;粗者為雄,,樹圍6.9米,,高43米。銀杏樹虬枝盤錯(cuò),,樹干如擎天力士,,冠幅形似巨傘,終日為寺院庇蔭,。

魯班與文殊寺銀杏樹

土木工匠們的祖師爺魯班與文殊寺的銀杏樹也有淵源,。

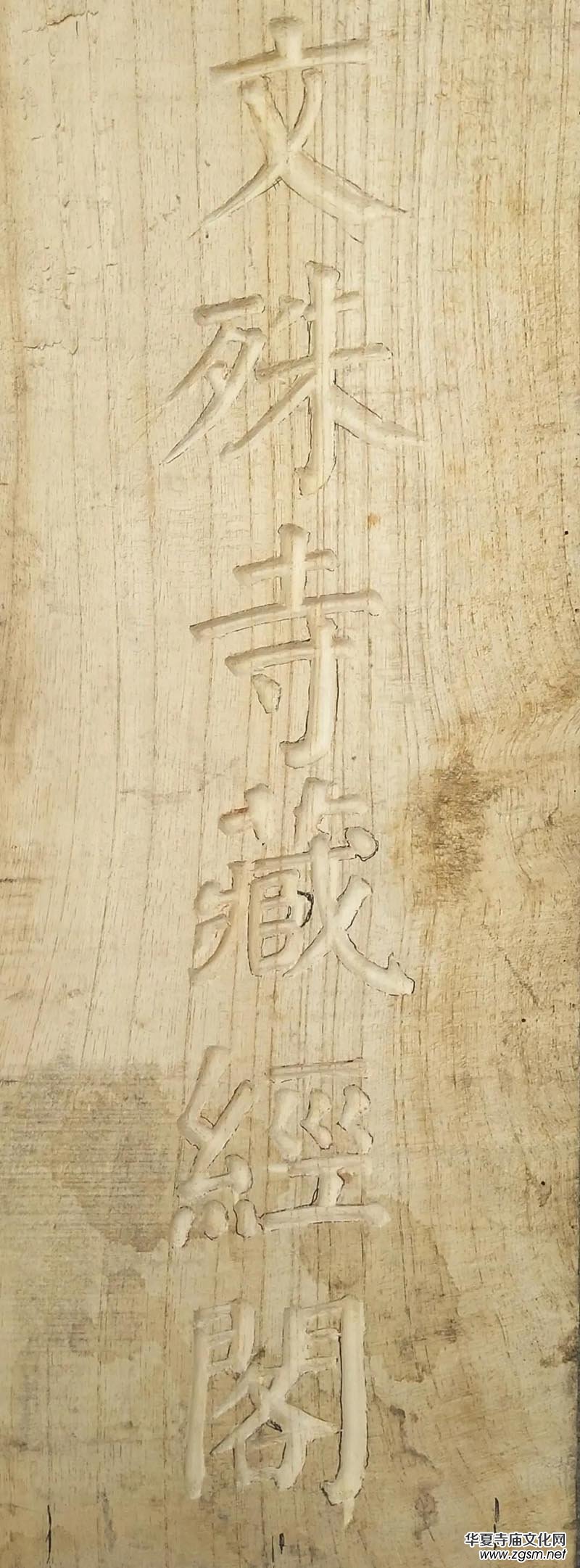

魯班是春秋末年“魯之巧匠”,被百工匠人尊為鼻祖,。相傳,,建中岳廟時(shí),國君要求要用文殊寺的銀杏樹做個(gè)大匾額,,百姓不忍伐樹,,就把這事兒告訴了墨翟(墨子),墨翟把百姓的苦惱轉(zhuǎn)告了魯班,。魯班來到這兒,,繞樹轉(zhuǎn)了三天,終于想出個(gè)兩全其美的辦法,。在一個(gè)皓月當(dāng)空的夜晚,,他亮出絕技,在銀杏樹正中豎著鋸下一塊“中心板”,,樹卻安然無恙,,千年依舊。如今,樹干內(nèi)樹皮上的鋸茬兒清晰可見,,神功所至,,千載留跡。

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元