葉圣陶是“語(yǔ)文”一詞的創(chuàng)始人

編研一體,,學(xué)術(shù)立社,,此則人民教育出版社作為具有出版資質(zhì)的國(guó)家級(jí)課程教材研究單位堅(jiān)守60多年之信念。2010年12月,,人教社申請(qǐng)的國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目——“中國(guó)百年教科書整理與研究”終獲批準(zhǔn)(課題批準(zhǔn)號(hào):10&ZD095),,數(shù)百名編輯人員與國(guó)內(nèi)相關(guān)高校、科研院所的學(xué)者共預(yù)其事,。廓清百年教科書發(fā)展之軌跡,,探尋近代以來(lái)吾國(guó)中小學(xué)課程、教材演變之規(guī)律,,功在當(dāng)下,利澤久遠(yuǎn),。

所有受過(guò)初等教育以上的人對(duì)語(yǔ)文課本和語(yǔ)文課無(wú)疑都印象深刻,。但要說(shuō)清楚“語(yǔ)文”一詞究為何意,恐怕就難有一致的答案,,至于“語(yǔ)文”從何而來(lái),,恐怕除語(yǔ)文教育方家,他人未必知曉。

我們可能想當(dāng)然地會(huì)以為“語(yǔ)文”一詞歷史上早就存在了,,其實(shí)不然,。我國(guó)傳統(tǒng)上確實(shí)有“語(yǔ)文學(xué)”,但那是文字學(xué),、音韻學(xué),、訓(xùn)詁學(xué)等偏重于從文獻(xiàn)角度研究語(yǔ)言文字的學(xué)科?!罢Z(yǔ)文”作為一個(gè)學(xué)科的名稱,,遲遲沒(méi)有單獨(dú)出現(xiàn)。大家熟知的權(quán)威性工具書——《辭源》《辭?!?,先后編纂于1908年和 1915年,都未收“語(yǔ)文”這一詞條,,直到1999年《辭?!沸抻啎r(shí),“語(yǔ)文”仍然無(wú)緣進(jìn)入,。

那么,,“語(yǔ)文”一詞究竟源于何時(shí),取自何義呢,?

與傳統(tǒng)語(yǔ)文教育剝離

與其他學(xué)科相比,,我國(guó)傳統(tǒng)語(yǔ)文教學(xué)的歷史最長(zhǎng)。從公元前6世紀(jì)春秋末期(孔子是中國(guó)教學(xué)的第一人,,教授的詩(shī),、書、禮等,,與語(yǔ)文教學(xué)有密切關(guān)系,,所謂“不學(xué)《詩(shī)》,無(wú)以言”)開(kāi)始,,直至19世紀(jì)末開(kāi)辦新學(xué)堂止,,前后不下兩千五百多年。在這悠久的歷史中,,沒(méi)有“語(yǔ)文”這個(gè)概念,,也沒(méi)有專門的語(yǔ)文教材?!度纸?jīng)》,、《百家姓》、《千字文》基本上成了孩童的啟蒙讀物,,然后就開(kāi)始教學(xué)以“四書五經(jīng)”為主的經(jīng)學(xué)讀本,,進(jìn)行一定程度的讀寫訓(xùn)練,。張志公先生在其《傳統(tǒng)語(yǔ)文教育初探·引言》將其概括為三個(gè)階段:“開(kāi)頭是啟蒙階段,以識(shí)字教育為中心,;其次是讀寫的基礎(chǔ)訓(xùn)練,;第三是閱讀訓(xùn)練和作文訓(xùn)練?!?/span>

清朝末年西學(xué)東漸,,廢除科舉,興辦新學(xué)堂,,以讀經(jīng)講經(jīng)為要義的傳統(tǒng)語(yǔ)文教學(xué)開(kāi)始有了波瀾,。

先是民間學(xué)者受資產(chǎn)階級(jí)改良主義教育思想的影響,在第一次白話文運(yùn)動(dòng)的推動(dòng)下,,藉由逐漸傳入中國(guó)的語(yǔ)法理論和課程理論,,開(kāi)始借鑒外國(guó)的經(jīng)驗(yàn),嘗試編寫新的蒙學(xué)語(yǔ)文教材,。1897年,,南洋公學(xué)外院師范生陳懋治、杜嗣程,、沈叔逵等編著的《蒙學(xué)課本》堪稱開(kāi)山之作,。

緊接著,戊戌變法雖然以失敗告終,,但受到學(xué)習(xí)西方,、提倡科學(xué)文化的沖擊,面對(duì)八國(guó)聯(lián)軍侵華的巨大創(chuàng)痛,,清政府逐漸認(rèn)識(shí)到“興學(xué)育才,,實(shí)為當(dāng)今急務(wù)”,開(kāi)始廢科舉,,興新學(xué),,重新厘定教育宗旨,改革教育,。1902年制定的《欽定學(xué)堂章程》(壬寅學(xué)制)和1904年頒布的《奏定學(xué)堂標(biāo)準(zhǔn)》(癸卯學(xué)制),,就是這次改革的產(chǎn)物,從中也可以看到語(yǔ)文教育的新發(fā)展,。前者規(guī)定:蒙學(xué)堂設(shè)有字課,、習(xí)字、讀經(jīng),;小學(xué)堂中的尋常小學(xué)堂設(shè)有讀經(jīng),、作文、習(xí)字,,高等小學(xué)堂在此基礎(chǔ)上加設(shè)讀古文詞,;中學(xué)堂設(shè)有讀經(jīng)、詞章,。后者規(guī)定:初等小學(xué)堂設(shè)有讀經(jīng)講經(jīng),、中國(guó)文字(識(shí)字、讀文,、作文),;高等小學(xué)堂設(shè)有讀經(jīng)講經(jīng)、中國(guó)文學(xué)(包括讀文,、作文,、寫字、習(xí)官話),;中學(xué)設(shè)有讀經(jīng)講經(jīng),、中國(guó)文學(xué)(讀文、作文,、寫字,、中國(guó)古今文章流別及文風(fēng)盛衰等)。我們從這兩個(gè)學(xué)制的規(guī)定中可以看出:《欽定學(xué)堂章程》將字課,、習(xí)字,、作文、讀古文詞等與讀經(jīng)剝離開(kāi)來(lái),,單獨(dú)設(shè)課,,賦予了語(yǔ)文教學(xué)與傳統(tǒng)不同的新的現(xiàn)代意義;特別是《奏定學(xué)堂標(biāo)準(zhǔn)》分為讀經(jīng)講經(jīng)與中國(guó)文字或讀經(jīng)講經(jīng)與中國(guó)文學(xué)兩大課程,,既是精細(xì)化的剝離,,更為語(yǔ)文教育的學(xué)科化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

初具科學(xué)化的“國(guó)文”課程

時(shí)間推移至民國(guó)時(shí)期,,這是思想大發(fā)展,、文化大變革的時(shí)代,語(yǔ)文教育開(kāi)始逐漸脫離封建教育的樊籠,,往科學(xué)化方向邁進(jìn),。

1911年10月中華民國(guó)成立初期,政府在教育上進(jìn)行了一系列的改革:將清政府的學(xué)部改為教育部,,將小學(xué)堂改為小學(xué)校,,禁止使用清學(xué)部頒行的教科書,在課程上廢除了‘讀經(jīng)講經(jīng)’科,,等等,。在教育改革觀念的推動(dòng)下,語(yǔ)文學(xué)科也有了統(tǒng)一的稱名,,小學(xué)和中學(xué)統(tǒng)稱為“國(guó)文”,,但是教學(xué)目標(biāo)和教學(xué)內(nèi)容有別,。1912年制訂的《小學(xué)校教責(zé)及課程表》對(duì)國(guó)文科的規(guī)定是:

國(guó)文要旨,在使兒童學(xué)習(xí)普通語(yǔ)言文字,,養(yǎng)成發(fā)表思想之能力,,兼以啟發(fā)其智德。

初等小學(xué)校,,首宜正其發(fā)音,,使知簡(jiǎn)單文字之讀法、書法,、作法,,漸授以日用文章,并使練習(xí)語(yǔ)言,。

高等小學(xué)校,,首宜依前項(xiàng)教授漸及普通文之讀法、書法,、作法,,并使練習(xí)語(yǔ)言。

1912年的《中學(xué)校令施行規(guī)則》則規(guī)定:

國(guó)文要旨在通解普通語(yǔ)言文字,,能自由發(fā)表思想,,并使略解高深文字,涵養(yǎng)文學(xué)之興趣,,兼以啟發(fā)其智德,。

國(guó)文宜首授以近世文,漸及于近古文,,并文字源流,、文法要略,及文學(xué)史之大概,,使作實(shí)用簡(jiǎn)易之文,,兼課習(xí)字。

這個(gè)時(shí)期,,中小學(xué)雖未涉及“白話”“國(guó)語(yǔ)”一類的概念,,但都提到“普通語(yǔ)言文字”,昭示著語(yǔ)文學(xué)科正在擺脫文言的桎梏,,更加貼近生活,、貼近語(yǔ)言使用的實(shí)際。

“國(guó)語(yǔ)”登場(chǎng)

在歷史推演中,,更大的改革浪潮在向語(yǔ)文襲來(lái),,這就是由新文化運(yùn)動(dòng)引領(lǐng)的白話文堂而皇之地成為語(yǔ)文教學(xué)的重要甚至主要內(nèi)容。

1919年五四新文化運(yùn)動(dòng),,對(duì)于改革中小學(xué)的國(guó)文教學(xué)居功至偉,。蔡元培,、胡適、黎錦熙,、葉圣陶等大家紛紛撰文,,提出改革國(guó)文教學(xué)的主張,主要集中在:在語(yǔ)文形式方面,,主張言文一致和國(guó)語(yǔ)統(tǒng)一,提倡白話文,,推行國(guó)語(yǔ),;在內(nèi)容方面,主張科學(xué)和民主的教育思想,,提倡個(gè)性解放,。在改革浪潮的推動(dòng)下,為了強(qiáng)化國(guó)語(yǔ)教育理念,,1920年北洋政府訓(xùn)令,,將小學(xué)一、二年級(jí)“國(guó)文”改為“國(guó)語(yǔ)”(后小學(xué)各年級(jí)均改為“國(guó)語(yǔ)”),,并通令自1922年以后,,國(guó)民小學(xué)各種教材一律改為語(yǔ)體文。我們從1923年頒布的《中小學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)綱要》中規(guī)定的課程原則和課程內(nèi)容中便可以看到這種改變帶來(lái)的可喜變化:小學(xué)用白話文取代文言文,,實(shí)現(xiàn)了言文一致,,融進(jìn)了較多童話、笑話,、兒歌,、謎語(yǔ)、故事,、演說(shuō),、專輯、劇本等通俗易懂,、便于學(xué)習(xí)的語(yǔ)文內(nèi)容,;初中文言、白話混合教學(xué),,逐步加大文言教學(xué)的比例,,要求能讀普通參考書報(bào),欣賞淺近文學(xué)作品,,作文教學(xué)則涵蓋了作文與筆記,、文法討論、演說(shuō)與辯論三方面內(nèi)容,;高中分公共必修(稱國(guó)語(yǔ))和文科必修(高三,,稱國(guó)文)——相當(dāng)于現(xiàn)在意義的必修和選修,,必修主要讀一般古典文學(xué)作品和文言文,培養(yǎng)欣賞中國(guó)文學(xué)名著的能力,,并要求練習(xí)用文言寫作,,選修主要是文字學(xué)和文學(xué)概論的內(nèi)容。這些變化,,應(yīng)該說(shuō)是現(xiàn)代意義的語(yǔ)文教學(xué)的雛形,。

之后的國(guó)民黨統(tǒng)治時(shí)期和革命根據(jù)地時(shí)期,都沿用了小學(xué)“國(guó)語(yǔ)”,、中學(xué)“國(guó)文”的稱名,。

葉圣陶創(chuàng)始“語(yǔ)文”新名稱

1949年,中華人民共和國(guó)誕生,,政治,、經(jīng)濟(jì)、文化,、教育等各方面都走上了新的發(fā)展道路,,與上層建筑關(guān)系密切的語(yǔ)文教育也面臨著創(chuàng)新發(fā)展的需要。恰逢此時(shí),,時(shí)任華北人民政府教科書編審委員會(huì)主任的葉圣陶先生提出了“語(yǔ)文”這個(gè)新概念,。

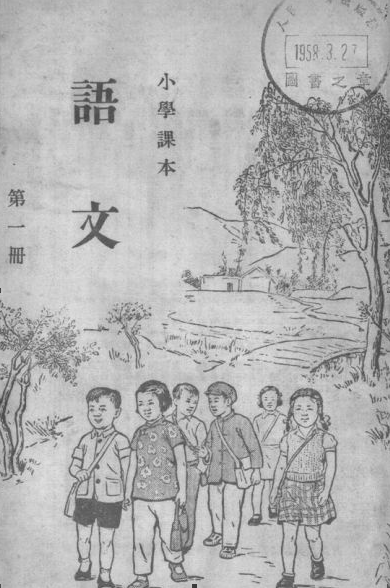

1949年8月,葉老主持草擬《小學(xué)語(yǔ)文課程標(biāo)準(zhǔn)》及《中學(xué)語(yǔ)文課程標(biāo)準(zhǔn)》時(shí),,第一次使用“語(yǔ)文”作為學(xué)科名稱,,用來(lái)取代當(dāng)時(shí)在小學(xué)稱為“國(guó)語(yǔ)”、在中學(xué)稱為“國(guó)文”的課程,。1950年,,由國(guó)家出版總署編審局編寫出版全國(guó)統(tǒng)一使用的中小學(xué)課本時(shí),統(tǒng)一名為“語(yǔ)文”,,并在初中語(yǔ)文教材的“編輯大意”里作了如下說(shuō)明(小學(xué)教材中也有大致相同的陳述):

說(shuō)出來(lái)的是語(yǔ)言,,寫出來(lái)的是文章,文章依據(jù)語(yǔ)言,,“語(yǔ)”和“文”是分不開(kāi)的,。語(yǔ)文教學(xué)應(yīng)該包括聽(tīng)話、說(shuō)話,、閱讀,、寫作四項(xiàng)。因此,,這套課本不再用“國(guó)文”或“國(guó)語(yǔ)”的舊名稱,,改稱“語(yǔ)文課本”。

1964年2月1日,葉老在給友人的信中進(jìn)一步回憶了“語(yǔ)文”的由來(lái):

“語(yǔ)文”一名,,始用于一九四九年華北人民政府教科書編審委員會(huì)選用中小學(xué)課本之時(shí),。前此中學(xué)稱“國(guó)文”,小學(xué)稱“國(guó)語(yǔ)”,,至是乃統(tǒng)而一之,。彼時(shí)同人之意,以為口頭為“語(yǔ)”,,書面為“文”,,文本于語(yǔ),不可偏指,,故合言之,。亦見(jiàn)此學(xué)科“聽(tīng)”“說(shuō)”“讀”“寫”宜并重,誦習(xí)課本,,練習(xí)作文,固為讀寫之事,,而茍忽于聽(tīng)說(shuō),,不注意訓(xùn)練,則讀寫之成效亦將減損,。原意如是,,茲承詢及,特以奉告,。其后有人釋為“語(yǔ)言”“文字”,,有人釋為“語(yǔ)言”“文學(xué)”,皆非立此名之原意,。

自此,,語(yǔ)文學(xué)科在中國(guó)開(kāi)始有了確定的學(xué)科名稱,而從上述的引用看,,它在當(dāng)時(shí)至少包含以下兩層含義:“語(yǔ)”是指口頭語(yǔ)言,,“文”是指書面語(yǔ)言,因此語(yǔ)文教學(xué)應(yīng)該重在語(yǔ)言的訓(xùn)練,;語(yǔ)言訓(xùn)練不能偏廢,,應(yīng)該是聽(tīng)、說(shuō),、讀,、寫四項(xiàng)并重,使之相輔相成,,互相促進(jìn),。

當(dāng)然,這樣的認(rèn)識(shí)并不是被廣泛認(rèn)可的,即以《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》解釋為例,,就可以看出人們的認(rèn)識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有統(tǒng)一,。

前邊說(shuō)過(guò),《辭源》《辭?!范嘉词珍浽撛~,,我們能查到的較早收錄“語(yǔ)文”一詞的是1965年出版的《現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典》試用本,解釋為:“1.語(yǔ)言和文字:~程度(指閱讀,、寫作等能力),。2.語(yǔ)言和文學(xué)?!贝撕?/span>1978年第1版,、1983年第2版,義項(xiàng)1相同,,義項(xiàng)2直接解釋為“語(yǔ)言和文學(xué)的簡(jiǎn)稱”,;自1996年第3版起,義項(xiàng)2徑釋為“語(yǔ)言和文學(xué)”,,并增例證“中學(xué)~課本”,。“語(yǔ)言和文學(xué)”果真是“語(yǔ)文”這一課程的本質(zhì)內(nèi)涵或唯一內(nèi)涵嗎,?辭典編纂者恐怕要三思,。

其實(shí),這一術(shù)語(yǔ)一經(jīng)問(wèn)世,,就引起了曠日持久的爭(zhēng)論:語(yǔ)言文字,、語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)言文章,、語(yǔ)言文化,,是對(duì)課程內(nèi)涵的爭(zhēng)論;思想性,、工具性,、思想性和工具性并重、工具性和人文性統(tǒng)一,,是對(duì)課程性質(zhì)的爭(zhēng)論,。凡此種種,既反映了人文學(xué)科本身的模糊性,,也顯示出對(duì)學(xué)科本身的研究還亟待加強(qiáng),。

(王本華 本文作者供職于人民教育出版社中學(xué)語(yǔ)文室)

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī)? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元