85歲的北京大學(xué)哲學(xué)系宗教系教授,、北大國學(xué)院研究院博士生導(dǎo)師樓宇烈先生近日在北京大學(xué)從《琴藝與琴道》的角度講述古琴傳承和發(fā)展,,他認(rèn)為:“學(xué)過琴的人都會在琴里面感受到人的一種安靜、專一,、中正的東西,,所以中國的藝術(shù)不是簡單的技藝,而是通過技藝引導(dǎo)你的興趣,。中國的古琴能夠幫助人養(yǎng)成這種敬意,。”“古畫畫意不畫形,,我們要以道統(tǒng)藝,,不要簡單的玩物喪志;通過‘藝’來提升‘道’的層面,,由藝臻道,,以道統(tǒng)藝,,道藝相互統(tǒng)一起來。藝術(shù)都是要教我們做人,、做事,。所以我提倡大家要過藝術(shù)的人生,然后從藝術(shù)的人生中間去體會,、提煉人生的藝術(shù),。”

北京大學(xué)教授樓宇烈

古琴遺產(chǎn)的保護(hù)

今天我想談的第一個問題就是我們的遺產(chǎn)保護(hù)問題,。古琴是非物質(zhì)文化遺產(chǎn),,在這之前,還有自然遺產(chǎn)保護(hù),,都是聯(lián)合國組織的,,另外還有文化自然雙結(jié)合的遺產(chǎn)保護(hù)計劃。大家知道不知道我們國家被列入世界文化遺產(chǎn)保護(hù)名單里的有多少項,?大家可能不太清楚,,因為這個需要長期關(guān)注才可以知道。

據(jù)我了解,,這個月初,,聯(lián)合國文化自然遺產(chǎn)保護(hù)名單里面增加了我國的一項,就是良渚文化,,浙江,、杭州附近的考古與城市系統(tǒng)項目。據(jù)說我們文化自然遺產(chǎn)的保護(hù)項目達(dá)到了55項,,前幾年我們是52項,,大概比意大利少一點,現(xiàn)在我們可能已經(jīng)達(dá)到世界第一了,。

我們的文化遺產(chǎn),,包括自然遺產(chǎn)、文化和自然兩個相結(jié)合的遺產(chǎn),,都是我們中國人自我認(rèn)識以后的結(jié)果,,因為遺產(chǎn)保護(hù)都是由所在國提出的。經(jīng)過聯(lián)合國的專門組織審核以后,,認(rèn)同這是世界人類共同的文化遺產(chǎn)和自然遺產(chǎn),,要保護(hù)起來。這個保護(hù)名單是我們自己的認(rèn)識,,希望得到世界的認(rèn)同,。反過來,這也督促我們自己認(rèn)真去保護(hù)這些人類的共同遺產(chǎn)。這是我們的一個光榮,,也是責(zé)任和義務(wù),,我們中國人要有這個擔(dān)當(dāng),保護(hù)好這些文化自然的遺產(chǎn),,讓我們的子孫后代都能夠認(rèn)同,、認(rèn)識,享受這個遺產(chǎn)給我們帶來的人文精神,。

剛才我提到的這些是早期的情況,。根據(jù)現(xiàn)在的研究,大概從上世紀(jì)七十年代開始,,由于現(xiàn)代社會工業(yè)化積極發(fā)展,,對于傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)和自然遺產(chǎn)的破壞越來越嚴(yán)重,所以才提出這樣的重要任務(wù),。到了八十年代,,世界發(fā)生了一個更大的變化,就是全球化,。

經(jīng)濟全球化,,所以經(jīng)濟勢力強大的國家很快影響了世界各地,世界各地也都去迎和它,,去追隨它,,在這個過程中出現(xiàn)了一個重大的問題:就是通過經(jīng)濟全球化,地球變成了地球村,,那么文化怎么辦,?文化是不是也要趨同?出現(xiàn)了這樣的問題,,當(dāng)時文化趨同論也是一個很大的社會潮流。

(宋)趙佶《聽琴圖》軸 故宮博物院藏

各地方的民族文化遺產(chǎn),,特別是存在一些非物質(zhì)性的口傳心授的文化,隨著老一代的人過世就消失了,,包括很多語言也很快消失了,。我們物質(zhì)文化遺產(chǎn)和自然文化遺產(chǎn)可以保留,無法挽回的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和口述的遺產(chǎn)更需要保護(hù),,所以聯(lián)合國教科文組織現(xiàn)在就開始醞釀關(guān)于人類口述非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的條約,。通過全球化的影響,很多口述的文化消失情況,,越來越趨向國際化,。人們又開始反思,我們要國際化,,我們要趕上國際潮流,,于是就很不珍惜自己民族,、自己歷史上積累起來的很多文化遺產(chǎn)。

那時候有一個重要的認(rèn)識,,就是什么叫國際化,?什么叫國際水平?有一個重要的認(rèn)識,,就是越是民族的越具有國際意義,,我覺得這個認(rèn)識是非常重要的。我們以前往往是跟在別人后面去做,,甚至想在這方面趕上別人,,這個認(rèn)識是錯誤的。真正的認(rèn)識就是把自己民族的,、有悠久歷史的,、傳統(tǒng)的東西更好地繼承和發(fā)揚,所以八十年代就開始醞釀了,,來解決保護(hù)人類口述和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的問題,。

這個運動從2001年開始實施,當(dāng)時經(jīng)過聯(lián)合國組織討論研究,,開始公布第一批人類口述非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的名錄,。在這個名錄里面,當(dāng)時規(guī)定每個國家只準(zhǔn)申請一項,,有嚴(yán)格的規(guī)定,。中國入選的一項就是昆曲,當(dāng)時還規(guī)定名錄每隔一年討論一次,,增加一項,。

到了2003年公布了第二批的名錄,這時中國又一項被列入,,就是古琴,。我忘了從哪年開始就變成了每年都有新的項目,而且放松了申請的項目數(shù),,不限制只有一項,。到現(xiàn)在為止,我們國家列入人類口述非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的有31項,,最近被列入的是24節(jié)氣,。

這都是我們珍貴的文化遺產(chǎn)。大家如果關(guān)注的話,,就會發(fā)現(xiàn),,我們現(xiàn)在中央臺的氣象報告已經(jīng)逐步發(fā)生了很大的變化。大概從前幾年開始,會特別加一個什么節(jié)氣,,現(xiàn)在除了講今天是什么天氣,、節(jié)氣,再加一點內(nèi)容,,這個氣候有什么變化,,我們生活習(xí)慣有什么變化,歷史上有什么活動等等的一些內(nèi)容,,我覺得很好,。24節(jié)氣是中國人對于天文地理的非常重要的認(rèn)識。24節(jié)氣不要以為是陰歷所定的,,不是,,這恰恰是太陽歷所規(guī)定的,就是地球繞太陽轉(zhuǎn)的變化,,在中國的地域里面,,特別是根據(jù)黃河中下游地區(qū)的現(xiàn)象來確定的24節(jié)氣,這是屬于太陽歷,,不是陰歷,。中國的歷法通常是陰陽合歷,我們既有陽歷的24節(jié)氣,,我們又有陰歷的月圓月缺,、潮漲潮落。剛過中秋,,月圓就潮漲,,月缺就潮落,這也是氣候現(xiàn)象的變化,。

(唐) 周昉《調(diào)琴圖》 佛利爾美術(shù)館藏

像這些中國的東西,,我覺得我們作為一個中國人都應(yīng)當(dāng)了解,而且應(yīng)當(dāng)保護(hù)好,、傳承好,。中央臺做過一個節(jié)目,錄了大概8集的片子,,叫做《節(jié)氣-時間里的中國智慧》,講中國人在天文地理上的智慧,。我們知道年是什么概念,?年就是地球繞太陽轉(zhuǎn)一圈。我們要以天地為榜樣,,所以我們的古琴到后來也有這個概念,,我們的琴長三尺六寸五分,這些象征365天,通過這個概念來確定的一年365天,。

我們知道月這個概念就是我們的月球繞著地球轉(zhuǎn)一圈,,就是一個月。一年就是12個月,,再加上調(diào)整閏月就是13個月,,所以我們琴上面有13個徽。日是什么概念,?就是地球自轉(zhuǎn)一天,,就是一日。所以,,我們年,、月、日跟我們的三個星球密切相關(guān),,地球繞太陽轉(zhuǎn)一圈一年,,月球繞地球轉(zhuǎn)一圈一個月,地球自己轉(zhuǎn)就是一天,。這些都是我們小孩子應(yīng)該知道的,,應(yīng)該一代人一代人傳下去。

講遺產(chǎn)的問題,,首先是保護(hù),,任何遺產(chǎn)不管是文化遺產(chǎn)、自然文化遺產(chǎn),、自然文化結(jié)合的遺產(chǎn)還是非物質(zhì)文化遺產(chǎn),,列入這個世界名錄就給我們一個任務(wù),我們要去保護(hù)這樣的遺產(chǎn),,讓它不丟失,,我們現(xiàn)在還能夠繼承的就決不能讓它丟失,至于發(fā)展不發(fā)展那是另外一回事,。我們今天有能力保護(hù)它,,不讓它丟失,我們要盡量保護(hù)它,。歷史上丟失的東西很多,,這也是很正常的。

隨著歷史的發(fā)展,,很多東西會丟失,,如果延續(xù)到今天的很多東西,特別是延續(xù)兩三千年甚至是五千年,,這樣的東西留到今天,,我們今天就有可能去保護(hù)那個東西,,如果我們不去保護(hù)就是我們的失職。凡是列入遺產(chǎn)名錄的,,不管是什么樣的遺產(chǎn),,第一就是保護(hù)。至于這個保護(hù)下來以后,,我們要去發(fā)展它還是不發(fā)展它,,那要看時代的需要,不一定要發(fā)展,。

像今天的古琴,,發(fā)展到像今天這樣,十多年前沒有那樣,,北大的古琴社團成立于2001年,。這是不是好事?是一個好事,。另一方面我們也要注意在這個遺產(chǎn)的保護(hù)和繼承過程中,,我們不一定要搞的轟轟烈烈,一轟轟烈烈以后我們就會產(chǎn)生魚龍混雜的現(xiàn)象,。我們應(yīng)該做到不絕如縷,,能夠延續(xù)下來,至于要不要發(fā)展,,那是另一回事,。跟我們同是第一批列入世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn),日本有一個項目叫能劇,。這個能劇,,現(xiàn)在在日本來講,沒有發(fā)展,,它沒有推廣成為大眾文化,。它作為一個歷史文化遺產(chǎn)被日本人保護(hù)下來了,即使在沒有列入世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的時候,,國家就很重視,。

八十年代,我在日本待過半年多,,那個時候每個周末上午都可以看到電視里面播這個能劇,,展示他們歷史上曾經(jīng)有這樣的藝術(shù)形式。盡管很多年輕人并不喜歡,,但是他們知道這是他們寶貴的歷史遺產(chǎn),。而且,日本的社會也盡全力在保護(hù)它,,讓從事能劇的這些人能夠生存,,能夠鉆研、學(xué)習(xí),。日本并沒有推廣能劇,,大家也都沒有來學(xué)能劇,因為能劇太死板了,。對于現(xiàn)在的人來講,,對它根本沒有什么興趣。但是作為一種文化遺產(chǎn),,我們有能力保護(hù)它就保護(hù)它,,知道我們曾經(jīng)出現(xiàn)過這樣的歷史文化,去推廣和發(fā)展是另外一回事,,當(dāng)然有條件的可以去推廣,。因此,在繼承和發(fā)展的過程中,,必須要堅持兩個字:一個是“承”,,一個是“正”。

唐 仲尼式 “疏影”七弦琴 浙江省博物館藏

古琴中的“琴藝”

琴藝是中國文化非常特殊的藝術(shù),。大家都知道中國文化里有琴棋書畫,,琴這個藝術(shù)在中國歷史上是非常特殊的東西,它不是大眾化的,,也不是表演性的,。我們現(xiàn)在有古琴,也就前幾排可以聽到,,中間和后面就聽不太到,,所以琴不具有表演性。但要琴干什么呢,?為什么我們歷史上講“士無故不撤琴瑟”,,作為一個讀書人,沒有道理把琴撤掉的,。讀書人必須是“左琴右書”,,為什么呢?因為琴的藝術(shù)里面有很深的文化內(nèi)涵,,是人生自我修養(yǎng),,人與人之間情感交流,尋覓知音的因素,。所以我們要學(xué)琴首先是為了自己,,自己人生的提升。

學(xué)過琴的人都會在琴里面感受到人的一種安靜,、專一,、中正的東西,,所以中國的藝術(shù)不是簡單的技藝,而是通過技藝引導(dǎo)你的興趣,。那天我聽說田老師講琴的精神,,這很重要,中國琴能夠幫助我們養(yǎng)成這種敬意,。但是,,我們古人最早提出琴,比如漢代的一本書叫《白虎通》,,說“琴者,,禁也”,就是讓你作為一個正直的人,,不去走邪門歪道,。琴有這樣的意義,禁,。我覺得“琴”跟“禁”是同音的字,。

剛才講“恭敬”的“敬”,“安靜”的“靜”,,“凈化”的“凈”,,所以琴可以敬、靜,、凈,,就是從不同的方面來磨煉我們的信心,鍛煉我們的技藝,,提高我們的人品,。這也是中國文化中一個根本特點,所有的藝術(shù),,對我們來說,,精通“藝”是為什么?是為了培養(yǎng)人格,、鑄就人格,、提升人格。

我們的“藝”里面含有豐富的意義,,而且都要上升到這樣的高度來認(rèn)識它,。我不知道最近大家看電視注意到?jīng)]有,電視里小短片,,介紹風(fēng)箏藝術(shù)傳人,。他在里面扎風(fēng)箏,有兩個小孩趴著看,,有一個小女孩跑著,,最后也在那里看,。這個滇式風(fēng)箏傳人講扎風(fēng)箏,要想風(fēng)箏飛得高和遠(yuǎn),,一定要把風(fēng)箏扎的中,、正,只有“中正”,,風(fēng)箏才能飛得高和遠(yuǎn)。由此我們也可以想到做人要走得遠(yuǎn),,就一定要中,、正。最后達(dá)成八個字就是“中正平直,,方得始終”,。就是小小扎風(fēng)箏的藝人,就能夠體會到人生應(yīng)該怎么樣做,,應(yīng)該怎么樣做人,,這是一個很小的例子。

風(fēng)箏上畫了三條魚,,這是什么寓意,?就是學(xué)足三余,這是農(nóng)村社會中很典型的告訴我們怎樣充分利用時間來進(jìn)行學(xué)習(xí),。第一個余是“雨天”,,因為中國農(nóng)村社會是晴耕雨讀,晴天要下地,,雨天就在家里好好學(xué)習(xí),。這個時就是指四時,春夏秋冬,,四個季節(jié)里面都有雨天,,碰到晴天我們就下地干活,碰到雨天我們就在家里運用這個時間好好讀書,。第二個余講夜,,夜晚是一日之余,白天我們干活,,晚上回家我們就趕緊利用這個時間好好學(xué)習(xí),。還有冬天,冬天是一年之余,。一年四季春耕,、夏長、秋收,、冬藏,,萬物冬藏了我們可以好好休息,。人要利用這三余來學(xué)習(xí),一個時間的余,、一個四時的余,,一個是一年的余,所以叫學(xué)足三余,。所以說一個風(fēng)箏上面的畫都有豐富的含義,,教我們怎么樣做人、做事,,怎么樣充分利用時間,。這就是中國文化的特點,而琴在這些文化里面更為突出,。

我剛才講它本來就不是以表演為主的,,它是自我修養(yǎng)、自我提升,、相互交流,。大家都知道這樣的故事,俞伯牙跟鐘子期,,在琴的藝術(shù)里面包含了一個是盡自己的心意,,把自己的心意透過琴放在里面,還有傳意,,通過琴把心里的意義傳播給大家,,最后能夠讓大家聽懂里面?zhèn)鞑サ囊饬x,讓大家都很受益,,這就是知音,。

元代王振鵬《伯牙鼓琴圖》

我現(xiàn)在講“全”?,F(xiàn)在的傳承保護(hù),,從古琴藝術(shù)來講,從至少三千多年以前到現(xiàn)在沒有完全斷絕,,沒有斷絕我們就需要傳承,。從一個角度來講,有人在彈琴,,然后有一個人在聽,。但是也有斷了的方面,我們今天繼承不僅要繼承彈的方面,,我們還要繼承斷的方面,。哪個方面斷了呢?就是我們彈古琴的記譜斷了。我們現(xiàn)在到很多音樂學(xué)院去,,他們教古琴都不用中國古代的記譜教育,,而是用五線譜教育,這就是一個斷,,這就是不全,。我們今天要繼承,一定要把古琴的基本方法繼承下來,,這才是全,。

古琴的記譜方法是古琴獨有的,只有古琴才有這個記譜方法,,現(xiàn)在我們講減字譜,。從古琴的歷史發(fā)展來看,最初是文字,。所謂“文字譜”就是講一個故事,成為一個故事情節(jié),,然后彈琴的人根據(jù)故事情節(jié)演繹,,所以沒有固定的譜子。到了唐代才有真正的記錄方法,,叫減字譜,,就是把我們漢字里面的很多筆劃省略了,留下一些筆劃做一個記號,,來記載古琴的彈奏方法,。而且把這些減去的東西去掉以后,留下的符號拼在一起告訴你怎么彈琴,。

減字譜在世界音樂歷史中也是最早的記譜方法,,我們知道世界上最流行的是五線譜和簡譜,我們的減字譜在唐代公元七世紀(jì)的時候基本上成型,。西方的五線譜,,意大利的五線譜到十幾世紀(jì)才有,法國的簡譜也是在十幾世紀(jì)才有的,,把音樂的形象真正記錄下來,,用五條線作為記錄。簡譜是根據(jù)法國的一首頌詩的每一句頭一個字來記錄,,就是說,,后來演變成的1234567是一首詩的每一句的句頭的讀音。

我們減字譜里面包含所有的信息,,是任何其他記譜方法不能替代的,。五線譜也好簡譜也好,是替代不了減字譜里面的信息。我們?nèi)绻疁p字譜,,一看這個減字譜就知道我們現(xiàn)在應(yīng)該彈哪個弦位和徽位,,就應(yīng)該知道我現(xiàn)在應(yīng)該按哪個手指,小指一般是不用的,。你知道這包含這三大信息,,還有一個更重要的信息就是手指怎么用。這個地方是用右手的手指,,還是用左手的手指,?右手的手指是用來撥弦的,左手的手指是為了移動的,。這個字就明明白白告訴你們,,用右手的哪個手指,左邊的哪個手指,,撥哪根弦,。

這里面有很大的自由,不像五線譜,、簡譜那么死板,,有很多的靈活性,彈有很多的發(fā)揮余地,。為什么會形成雜譜,,會形成各種琴派,里面有各種的因素,,地區(qū)的因素,、自身的因素還有琴譜的傳承因素,形成了各種的琴派,。我們現(xiàn)在要繼承古琴文化,,不能夠拋掉減字譜,這種專門針對琴的記譜方法,。

中國古代音樂是非常發(fā)達(dá)的,,最早跟天文地理一起,跟五行聯(lián)系在一起,,十二律例聯(lián)系在一起,,跟天象和氣候的變化聯(lián)系在一起。對于記譜的方法,,除了古琴減字譜之外,,還有一個重要的譜就是“工尺”。這個工尺譜的成熟也是在唐代,,這個應(yīng)用更廣泛,。我們所有的樂器,,不管是胡琴、琵琶,、笛子,、嗩吶,用的都是工尺,,我們所有的戲曲唱腔都用工尺,,所以它的應(yīng)用面比古琴的減字譜要廣泛得多。能夠用工尺來演奏,,來唱歌的人也很少,,其狀況也是岌岌可危的。

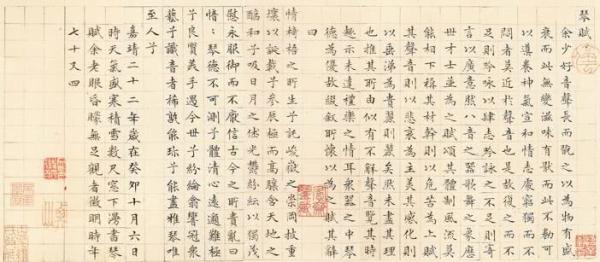

文征明小楷《琴賦》

標(biāo)準(zhǔn)化是否有益于傳承

我最近從網(wǎng)上看到很多地方也在希望能夠繼承下去,,就叫一些小孩兒唱工尺,。我一聽那,那哪是工尺譜,,是用鋼琴來伴奏的,,很寒心,沒有真正傳承這個,。在這,,我還要告訴大家一個根本的問題,中國的音樂跟所有西方音樂有一個很大的區(qū)別,,就在于“以不準(zhǔn)為準(zhǔn)”,。我們現(xiàn)在用五線譜,、簡譜,,都是按照十二平均律來定音的標(biāo)準(zhǔn)化。就是拿十二平均律來講,,最早也是中國計算出來的,。劉芊老師在這兒,他的博士論文就是寫的朱載堉,。最早計算十二平均律的是中國,,后來才傳到西方去,西方才有十二平均律來定標(biāo)準(zhǔn)音,,從此就標(biāo)準(zhǔn)化了,。

中國過去一根笛子走天下,這個笛子是六個平均孔,,不像現(xiàn)在的笛子有兩個半音孔,,那時的笛子都是全音,不像現(xiàn)在這樣的,。一根六個平均的孔,,吹奏各種調(diào)。中國文化的音是以五音為基礎(chǔ),后來也擴大到七音,。工尺譜記載的常用的字是十個字,,就是合、四,、一,、上、尺,、工,、凡、六,、五,、乙。古琴現(xiàn)在是七根弦,,其實主要是五根弦,。我們現(xiàn)在說的工尺譜,在各地都有它自己的特色,,在各自的唱腔上面也有它自己的特色,,這些東西都不是其他可以替代的。在這些方面,,我們不能說沒有繼承,,確實繼承了,我們現(xiàn)在繼承了很多的東西,。2017年出版了《中國工尺譜大全》,,我一看也就記了幾個地方的幾種曲藝,包括資料里面的一些工尺譜,。整個工尺譜的文獻(xiàn)遺產(chǎn)多得不得了,,很多都留在了國外。我在日本東京大學(xué)東洋研究所里面看到過很多的工尺譜,。工尺譜的變化是千變?nèi)f化的,。如果我們這個是南曲的,那就有五個音,,北曲的話沒有這些,。如果這些東西丟失了,我們按照簡譜來唱,,按照標(biāo)準(zhǔn)音來唱,,那還是中國音樂嗎?那就變了味了,。就像剛才用擴音機聽的曲子,,和沒有擴音機聽起來的大不一樣,,自然的琴聲讓我心里安靜,我聽擴音器傳出的的琴聲讓我心煩意燥,,只能這樣了,。所以遺產(chǎn)保護(hù)里面有很大的問題。我們從近代以來拋棄了我們最古老的,、而且是世界最早的這樣的基本方法,,就是用律例來記譜。

唐 伏羲式 “春雷”七弦琴 旅順博物館藏

我們現(xiàn)在流傳的,、還在的,、可以保存的工尺譜和減字譜,都要保護(hù),。保護(hù)也不僅僅是文獻(xiàn)上的保護(hù),。我們剛才講,2017年我們出版了《中國工尺譜大全》,,2016年底編了《中國昆曲大全》,。上個世紀(jì)五十年代,出版了《琴曲集成》,。這些都結(jié)合在了一起,,當(dāng)然也不是很完善,這不一定是最好的,。我們在做這方面的文獻(xiàn)整理和保存,,更重要的是應(yīng)用。這個應(yīng)用是口傳心授,,沒有老師教,,我們就不知道,即使這個減字譜里面有說這個代表哪根手指,,哪根弦,,我也彈不出來,。這個不僅僅是讓你按部就班去彈,,還要經(jīng)過老師的口傳心授、身教言教,。這個譜很大程度上是幫助你記憶,。

我們過去哪有先唱譜子,再唱歌詞,?都是沒有的,,我們以前都是先從唱曲子入手的。我在那里教大家唱昆曲,,不是唱六,、五,、乙,就是唱詞,,但是我們又要懂譜,,一看這個譜就知道我們唱得對不對,是疊腔,,不是首腔調(diào),,這都有符號標(biāo)志,丟了就麻煩了,。

唐 伶官式 “谷應(yīng)”七弦琴 浙江省博物館藏

我們說一個樂器的發(fā)音,,一個嗓音的發(fā)音有偏差沒有關(guān)系,標(biāo)準(zhǔn)化就很可怕了,。這也是中國音樂的一個特征:以不準(zhǔn)為準(zhǔn),。我們現(xiàn)在科學(xué)化的腦袋是無法解釋的,因為科學(xué)化的腦袋就是標(biāo)準(zhǔn)化的腦袋,,必須要有標(biāo)準(zhǔn)才行,,這其實是一個很大的問題。

我們繼承的話,,就一定要全面,。除了會彈琴以外,也要學(xué)會看減字譜,,不要只看五線譜彈琴,。我們現(xiàn)在通過應(yīng)用它們來繼承,這樣才能真正把中國的文化的底蘊,、精神呈現(xiàn)出來,。所以,我希望大家如果要學(xué)彈琴的話,,希望你同時也去認(rèn)認(rèn)減字譜,;你如果希望唱戲的話,希望你同時認(rèn)識認(rèn)識工尺譜,;如果你喜歡彈琵琶也好,、彈琴也好,也去認(rèn)認(rèn)工尺譜,。因為太豐富了,,各地的工尺譜的記載方法有很多的差別,這個方面要下工夫去做,。

所以遺產(chǎn)的保護(hù)要做到傳,、正、全,。我們今天既然講了古琴傳承計劃的項目,,要更好的繼承,。我們不要把繼承文化遺產(chǎn)的目的定為把它發(fā)揚光大。不一定的,,有一些不需要發(fā)揚光大,。我們能夠保存下來,讓我們的人知道我們歷史上曾經(jīng)有這樣一種藝術(shù)形式,,而且對于人們是有那么多的作用,,作用大得不得了的。剛才講了,,“士無故不撤琴瑟”,,這是每一個讀書人都不應(yīng)該離開的東西,因為它對于養(yǎng)心起作用,,起培養(yǎng)人格的作用,。里面的指法很多的,這個指法你讓他講講看,,你的手指應(yīng)該怎么按,,再進(jìn)一步去了解。

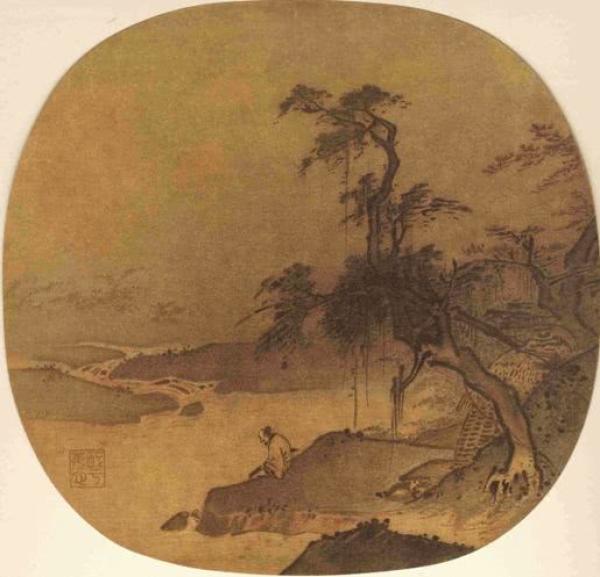

宋代夏圭《臨流撫琴圖》

古琴與中國哲學(xué)

中國古代有一幅對聯(lián),,講的是自然,、天地,人永遠(yuǎn)也要向天地學(xué)習(xí),。青山不墨千秋畫,,綠水無弦萬古琴。這句話就是說,,人永遠(yuǎn)要向天地學(xué)習(xí),,所以我們要延續(xù)下去。這幅對聯(lián)我續(xù)了兩句:活色生香筆難到,自成天籟手何能,。人永遠(yuǎn)在天地面前,,要好好向天地學(xué)習(xí),不要覺得我瞧著天空了,,就比天空高了,。這個道和藝相統(tǒng)一的文化,一方面努力學(xué)藝,,一方面也要學(xué)習(xí)道,。藝學(xué)再精,,忘記了求道,,就叫玩物喪志。自己要去求道,,藝是培養(yǎng)我們的身心,,提升我們的人格,,如果不能求道這個藝就是玩物喪志。反過來我們也不能空談道,,道也是通過藝來傳達(dá)的,。

所以鐘子期給我們做了一個很好的榜樣,俞伯牙把藝寄托在琴聲里,,這個藝通過琴聲里面?zhèn)鬟_(dá),,又能讓鐘子期領(lǐng)悟到,這是不容易的,。你要是彈了半天也不知道你在彈什么,,為什么要叫《高山流水》?仁者若山,,智者若水,。人要做到像高山一樣穩(wěn)重,也要向流水一樣做到智慧,,所以高山流水就比喻很深奧的道,,高山流水把俞伯牙心里想的寄托在琴聲里了,通過琴聲讓鐘子期領(lǐng)會到他的想法,,要高超的琴藝,,也要有高超的道義。

講座現(xiàn)場

所以我才想,,中國的文化在道義中,。中國人講過,古畫畫意不畫形,,這個不是畫意并不重要,,這個意通過什么來傳達(dá)?通過你的畫意表達(dá)出來的,,不僅要表達(dá)出來,,也要能讓人領(lǐng)會和把握,現(xiàn)在有的人胡亂地畫,,這能夠讓人感受你的心里的追求嗎,?現(xiàn)在很多的抽象畫派就錯誤理解了這種思想?!八嚒焙汀耙狻蓖瑯拥闹匾?,只有高深的藝才能夠得心應(yīng)手,這個藝也是很重要的,。

在“道”和“藝”這兩個方面,,我提出了兩個理念,我們要以道統(tǒng)藝,,不要簡單的玩物喪志,;通過“藝”來提升“道”的層面,,由藝臻道,以道統(tǒng)藝,,道藝相互統(tǒng)一起來,。我們學(xué)任何東西都是這樣的,不管從這里面學(xué)做人的道理,,學(xué)會做事的道理,,藝術(shù)都是要教我們做人、做事,。所以我提倡大家要過藝術(shù)的人生,,然后從藝術(shù)的人生中間去體會、提煉人生的藝術(shù),。

(此次講座由教育部中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化(昆曲)傳承基地,、中國昆劇、古琴研究會主辦,。作者系北京大學(xué)哲學(xué)系宗教系教授,、北京大學(xué)國學(xué)院研究院博士生導(dǎo)師)

(編輯:紅研)

《科學(xué)導(dǎo)報今日文教》征稿可發(fā)新聞、政工論壇,、學(xué)術(shù)論文,、課題研究、講座,、學(xué)生作文,、書畫、攝影作品,、傳記,、專家、企業(yè)專訪,、廣告軟文等,,歡迎投稿。國內(nèi)統(tǒng)一刊號:CN37—0016,郵發(fā)代號:23—139 電話:010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元