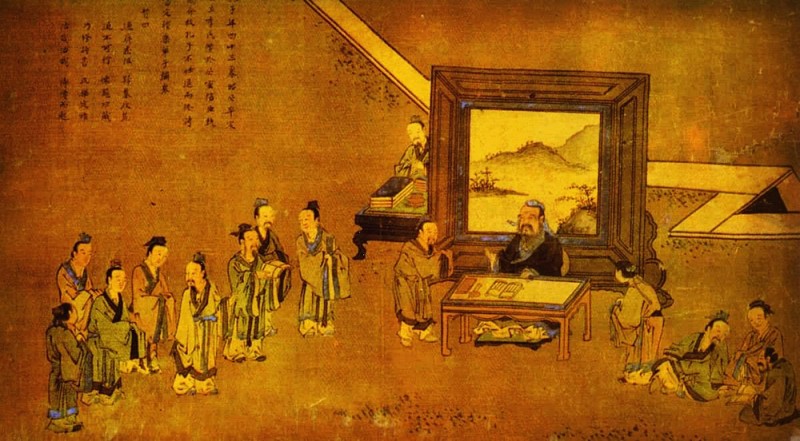

孔子行教圖

◆傳承文明——儒家指向歷史的不朽成就

孔子以一介布衣,,創(chuàng)辦私學,,以“詩書禮樂教,弟子蓋三千焉,,深通六藝者七十二人”(《史記·孔子世家》),,德行、政事,、言語之外,,有所謂“文學”的方面,,“七十子之徒”中的子游、子夏等,,分別佼佼于斯(《論語?先進》,、《史記·仲尼弟子列傳》)。盡管孔子重視學以致用,,曾經針對子夏執(zhí)迷經典,、沉迷雕蟲的“掉書袋”情況,警告他“女為君子儒,,勿為小人儒”(《論語?雍也》),,但用經典關照現實的提倡,從另一角度卻開啟了后世研習經典的歷史先河,。

尤其是孔子本人,,“追憶三代之禮,序書傳”,,“去”《詩》之“重”,“取其可施于禮義”者,,定“三百五篇”,,“皆弦歌之,以求合韶,、武,、雅、頌之音,,禮樂自此可得而述”,。孔子又“晚而喜《易》,,序《彖》,、《象》、《說卦》,、《文言》”,,“至于為《春秋》,筆則筆之,,削則削之,。子夏之徒,不能贊一辭,?!保ā妒酚洝た鬃邮兰摇罚?

盡管“天下君王至于賢人眾矣,當時則榮,,沒則已焉”,,但是孔子卻能以一介布衣,“傳十余世”,使“學者宗之”,,“自天子王侯,,中國言六藝者折中于夫子,可謂至圣矣,!”(《史記·孔子世家》)其中緣由,,正是因為孔子對于古代存留下來的典籍的重新整理和詮釋,以及由此開創(chuàng)的傳習經典的風氣,,對后世所造成的廣泛而又深遠的實際影響,。

“如有用我者,吾其為東周乎,!”(《論語·陽貨》)孔子雖然懷有極其強烈的現實愿望,,試圖在有生之年,施展才華,,實現自己的政治抱負,,但志不偕時,返身鉆研古代典籍,,卻因對于經典的闡釋和揮發(fā),,獲得了“至圣”的千古盛譽。后世儒生踵接孔子,,接續(xù)對于古代經典的不斷詮釋,,使得歷史文化的傳承,兩千余年不絕如縷,。

傳承文明,,由此成了傳統(tǒng)儒家指向歷史方向的長久事業(yè),儒家在這方面取得的不朽成就,,應該說是無與倫比的,。

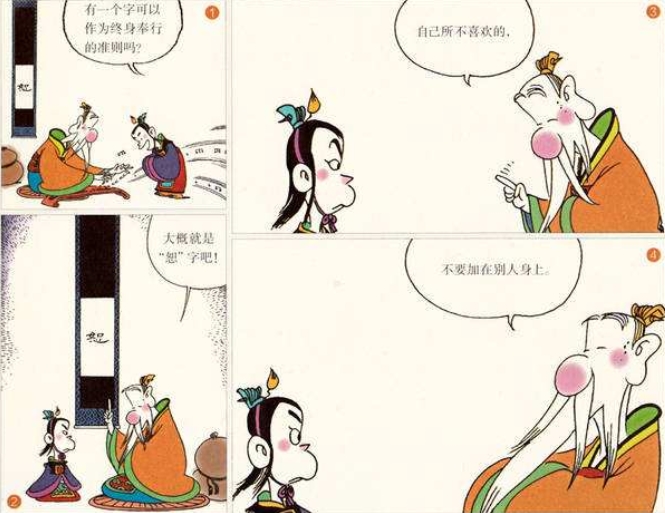

蔡志忠國學繪本中的孔子

◆倡導友善和諧——儒家指向社會生活的歷史性貢獻

孔子除了提出有關君臣、父子,、兄弟,、朋友等主要人際關系的具體原則,《論語》中還提供了孔子對于公侯,、大夫,、老者、喪者,、瞽者,、鄉(xiāng)人、路人等的具體做法,,這些框架式的原則和具體行動中的做法,,都表明了儒家從一開始就注重友善地對待“共生者”,,強調建立體諒、關懷的人間情感,,以促成人間社會朝向友善,、和諧的方向發(fā)展。

從孔子的“不患人之不自知,,患不知人也”(《論語?學而》),,“有朋自遠方來,不亦樂乎,!人不知而不慍,,不亦君子乎”(《論語?學而》),到孟子“出入相友,,守望相助,,疾病相扶持”(《孟子·滕文公上》),“老吾老以及人之老,、幼吾幼以及人之幼”(《孟子·梁惠王上》),倡導為他人著想,,提倡仁慈,關愛蒼生,,都在培養(yǎng)人間情感,、扶持貧弱等方面,為后世儒家做出了典范,。在通往和諧人間關系的道路上,,為了實現《禮記》提出的“使老有所終,,壯有所用,,幼有所長,矜寡孤獨廢疾者皆有所養(yǎng)”的目標(《禮記?禮運》),,后世儒者不斷提倡并身體力行,,無論漢唐階段的儒者,還是宋元明清時期的儒者,,他們身上,,都普遍表現了為實現這種長遠人倫目標的努力,他們在此一方面所做的從來不曾間斷的努力,,都在表明儒家為建立和諧友善人際關系,,使人間世界更加充滿可留戀性等方面,做出過積極而卓有成效的歷史性貢獻,。

◆樹立理想人格——儒家指向人生的輝煌事業(yè)

歷代中國人能夠把理想當成人生的價值追求,,用理想指引人生道路,并用理想提升人生的品質,,樹立典范以激勵來者,,使得歷史上的仁人志士不絕如縷,,讓中國的歷史在功利主義的權力爭斗濁流中,不時閃爍出璀璨的光輝,,實在應該拜謝傳統(tǒng)儒家的恩賜,。向往崇高理想,強調立志,,用企慕圣賢的方式培養(yǎng)和造就自己,,這是傳統(tǒng)儒家在中國的歷史上不可替代的杰出貢獻。他們把樹立理想人格,,當成了光耀此身并照亮世間的崇高偉大事業(yè),。

孔子強調“志于道,據于德,,依于仁,,游于藝”(《論語·述而》),將對“道”的追尋,,當成人生的宏遠目標,,是孔老夫子的首創(chuàng)。孟子接續(xù)孔子,,主張“先立乎其大者,,則其小者弗能奪也”(《孟子?告子上》),提倡作為人的感官的“小體”,,理應接受作為“大體”的心靈的指引,,強調崇高遠大的人生理想在實際人生中不可替代的重要作用,喚醒并激發(fā)對于遠大人生目標的強烈追尋意識,,高度肯定了人在確立生存目標和實現人生理想方面的主體能動作用,。

“志者,氣之帥也”(《孟子?公孫丑上》),。孟子堅持以志帥氣,,認定人之所以能“養(yǎng)浩然之氣”,就是因為有“志”的指導和引領,。內心有了正大之氣,,人就會努力張揚并主動堅守現實生活中的公平正義,個體生命也能由此充滿活力,,不會輕易萎靡,、頹墮、沉淪下去,。

作為“提拔”人生目標和品質的“志”,,有時與時相遂,但也經常與時相左,?!墩撜Z》中記載孔子回答原憲“什么是恥”的問題,,說是“邦有道,谷,;邦無道,,谷。恥也”(《論語·憲問》),,指的就是翻滾于時勢給生存提供的各種可能條件之中,,放棄理想原則,拋擲品格操守,,只求生存不問意義,,乃是人生的恥辱。

當“邦有道”,,即志與時遂時,,投身其中,積極奉獻,,助成時勢之美,;當“邦無道”,即志與時左時,,潔身自好,,不為所污,還能有所自樂,,有所作為,。之所以能夠如此,一方面是因為孔子興辦私學,,不僅開創(chuàng)了私人講學的歷史先河,,使得后世紛紛效法,漸漸演變成具有獨立自由講學精神的書院可以安身,;另一方面是因為孔子的教育和身體力行的示范作用,,也為真正的讀書人——歷來的精英知識階層的內心深處,,樹立起了“道尊于勢”的堅定價值信念,,使得他們在人生不順暢或世俗權勢無理威壓下,仍能有所堅守,,仍能在困境中有所作為,,可以立命。

南宋大儒胡宏,,在面對權傾朝野的宰相秦檜的“招引”和“利誘”時,,致書秦檜,告以不愿意像歷史上那些無骨的文人一樣,,茍且度日,,“顛冥于富貴,,醉生而夢死”地活過此生,而是希望自己做一個“杰然自立志氣,,充塞乎天地,,有道德足以贊時,有事業(yè)足以撥亂,,風不能靡,,波不能流”的“大丈夫”,將來死去,,也會“凜凜然長有生氣如在人間”,。(胡宏《與秦會之》)顯示了高舉儒家理想主義價值火炬的偉岸儒者,在強權威懾和利欲誘惑面前不動不搖的松柏品格和堅強意志,。

與胡宏具有同樣堅定不移人生操守的儒者,,在歷史上并不罕見。他們不以個人的利欲損害道義,,不因生身的得失置價值理想于罔顧,。他們用自己的實際行動,履行了孔子“殺身成仁”和孟子“舍生取義”的偉大教誨,。他們在天下有道時,,以道殉身;在天下無道時,,以身殉道(《孟子·盡心上》),,將孟子倡導的“貧賤不能移,富貴不能淫,,威武不能屈”(《孟子?離婁下》)的真正“大丈夫”氣概,,明明朗朗懸掛在了歷史的上空。理想既與時左,,便徜徉山河大地,,“望云消意,臨水觀心”(胡宏《與吳元忠》),,同時系心文明傳承,,講學授徒,傳遞圣哲之道,,傳授古代經典,,培養(yǎng)后來賢者,為未來歷史的翻然蘇醒和重新前行,,儲備需要發(fā)力時的思想,、文化力量。

這是傳統(tǒng)儒家在指向人生方向上,,既偉岸不朽,,又輝煌難及的宏大事業(yè),。

傳統(tǒng)儒家倫理的三大局限

儒家雖然在歷史上獲得了輝煌的成就,建立了不朽的事業(yè),,但是站在當下和未來發(fā)展的立場看,,儒家倫理確實存有非常明顯的局限。這些局限,,究其大者主要有三:一是從其性質上看,,二是就其在歷史上的作用看,三是從其產生的基礎和條件上看,。盡管儒家倫理還存在一些其他方面的局限,,但都不及這三種局限更大、更具有根源性,。

◆局限一:單向度責任義務型倫理,,不利培養(yǎng)個性品格

傳統(tǒng)儒家倫理,是以責任和義務為主要目標的倫理,,具有異常明顯的單向性,。這種單向度強調責任和義務的倫理,雖然在歷朝歷代都曾培養(yǎng)出不少杰出的奉獻者和犧牲者,,但站在今天的立場看,,卻不容易培養(yǎng)出具有獨立性和創(chuàng)造性的個體人格,反倒對個性品格的生長造成了不小的抑制,。

現代生活告誡我們,,每個人生下來,不單純是為了完成義務和履行責任,,每個人都可以有自己的目標,,每個人都有權力為實現自己個體的人生目標而培養(yǎng)自己。傳統(tǒng)儒家的單純奉獻型倫理,,對生活在這種體系和氛圍中的個體所造成的抑制是非常明顯同時也非常嚴重的,。眾多個體,因為生活在這種強烈的責任和義務型倫理世界中,,不得不丟棄發(fā)展自己和成就自己的理想和愿望,,造成對人才全面發(fā)展的極大遏制和損傷。而從現代人才需要和培養(yǎng)的角度看來,,個體目標的紛紛實現,,尤其是整體人類社會呈現豐富創(chuàng)造力的基本前提和必要保障,。抑制了個體人格的生長,,消解了個體的獨立性,就等于消解了人類整體的創(chuàng)造活力,。

這種單純強調責任義務型的倫理,,對人的非關道德的欲望,,也造成過并且還在造成著巨大的壓抑,導致人們心里沉郁,,降低了人生的幸福感,。因為責任和義務的君子目標過于高遠,現實中人渴望而難及,,為了避免被人譏笑和鄙視,,故意裝成有道德的樣子,巧言令色滿街有,,道聽途說隨處見,,“鄉(xiāng)愿人”遍布生活世界。這種慘痛的事實,,嚴重妨害了現代人公共意識的產生和發(fā)展,,是中國社會生活里缺少堅守社會公平正義的重要歷史原因之一。

在這種目標單一的只強調奉獻的倫理原則的籠罩下,,個體人的非關道德的能力,,如小玩、小技,、小心思之類的個人嗜好,,基本受不到足夠的關注,更不要說提倡,。這種倫理類型所誘發(fā)的人生價值定位,,不利培養(yǎng)現代社會所需要的全面發(fā)展的人才,也缺乏對個性和個體的必要尊重,。

由此看來,,建立多維度嶄新倫理,關照個體生命特點,,尊重個人自我培養(yǎng)的目標和權力,,不僅已成當務之急,而且應當成為現代文明的重要標志之一,。

◆局限二:傳統(tǒng)儒家倫理的“泛道德主義”

被當代思想家韋政通先生稱之為“泛道德主義”的儒家倫理的這個重大局限,,可以說就是明顯的缺陷。

“泛道德主義”,,就是將道德評價凌駕于一切之上,,無論對人、對事,、對歷史,,一概從道德上進行評價。政治問題、社會問題和人生問題,,都被簡單地化約為道德問題,,除了道德問題,仿佛這個世界上并不存在其他問題了一樣,。

“泛道德主義”的盛行,,使道德成了揮舞在今人、古人頭上的“打神鞭”,,用“道德法庭”取代真正的法庭,,嚴重妨礙了人們對法制的關注和企望,相當程度地制約了法制的建設,,削減了法制在現代社會生活中本應具有的權威性,。同時也遮蔽了對具體問題的客觀了解和切實研究。世界上有很多不同的事務,,不都是道德能夠解決,,而認識世界上的很多事物,其實跟道德與否,,也并不存在直接的關系,。

近些年來流行一種貌似儒家的說法,說是“要想學做事,,首先學做人”,。這種漏洞百出的話語,竟然被堂而皇之的暢傳為“箴言”,。哪有在不做好事情的前提下就能做先把人做好的道理,?做人就是在做事中學出來的,做人好壞也只能在做事中才能體現出來,,不做事,,哪來做人一說?一件事情都還沒做,,就已經先成了好人,,這可真是一件咄咄的怪事了。

筆者無意把這種說法一定說成是傳統(tǒng)儒家的,,但這確實是傳統(tǒng)儒家“道德主義”評價習慣泛濫化的結果,。“泛道德主義”,,導致了人們過于偏重對人和人間事務的道德評價,,忽視了對生活世界實施改造的事務本身,道德標準不能成為評價一切人和事務的標準,,對人的能力,、業(yè)績和事務性工作的效果的評價,,不能使用道德的標準,道德的評價在這里無力可施,。

◆局限三:傳統(tǒng)儒家倫理產生于小農經濟時代

傳統(tǒng)儒家倫理產生于小農經濟時代,。今天全世界各國都在走向城市化,、現代化,、國際化,這是不可逆轉的潮流,,擋也擋不住,。就連梁漱溟先生這樣身上充滿傳統(tǒng)古風的儒者,臨終前的一個最后愿景,,就是希望中國能夠“跟上世界的潮流”,。跟不上世界的潮流,就會被現代化甩掉,,就算技術和經濟發(fā)展上甩不掉,,思想觀念卻一定會被甩掉。而思想觀念被甩掉,,經濟和技術的發(fā)展也一定跟著被甩掉,。更新思想觀念,是跟上世界潮流最根本的指標,,也是跟上世界潮流最主要的標志,。

盡管中國的農村和農民還異常廣大而眾多,但是中國也跟世界一樣,,正在走向城市化,、現代化和世界化的道路。近些年來,,越來越多的人口都在向中心城市聚集,,想重新回到村落田園般的生活,已經沒有任何可能,。由此,,我們的倫理倡導,就不能再以一個個分立的狹小村落為著眼點,,要看大方向,,要謀大前途,要走城市化,、現代化,、國際化的道路,不能再拿傳統(tǒng)時代的簡單倫理戒條,,像對待傳統(tǒng)時代的村落農民和小生產者那樣對待城市居民,,這樣做已經不合時宜,。農業(yè)社會的生產和生產方式雖然依舊存在,但實際作為經濟和生活方式的主流和主體性的地位正在消退,,并且還在繼續(xù)消退,。為了適應城市化和現代化生活的需要,我們必須對傳統(tǒng)儒家的倫理進行有效的“創(chuàng)造性轉化”,。如果不能實現對儒家倫理的“創(chuàng)造性轉化”,,不能為傳統(tǒng)儒家的倫理增添現代化、城市化和世界化的新鮮內涵,,那么傳統(tǒng)倫理的戒條,,就無法再對現代社會的發(fā)展發(fā)生真實有力的作用。故此,,一切不假思索,、不加改制的照搬傳統(tǒng)儒家倫理,無分別的全面推行傳統(tǒng)儒家倫理,,就是對現代社會和現代生活的一種背棄,。儒家倫理必須經由創(chuàng)造性的轉化,方能生發(fā)出新的活力,,成為我們走向城市化,、現代化和國際化的有效推助力量。

現在是走向國際化的時代,,是走向現代化的時代,,是人群不斷以加速度向中心城市聚攏的時代,如果還要按照小農經濟社會的標準來看待問題,,評價事物,,決定行動,那就是倒著往回走,,跟不上世界的潮流不說,,還會以“鐘情捍衛(wèi)”的方式,自己掘斷民族發(fā)展的未來道路,。我們應當努力想辦法改變觀念,,探討建立新的、更加合理的倫理規(guī)范,。當然,,觀念的轉變不是一朝一夕所能實現的,但如果沒有這樣的轉變意識,,觀念就永遠不要指望改變,。抱著滿腦子傳統(tǒng)小農時代倫理觀念的人群社會,想要走向現代化,,除了停留在口頭上自我陶醉之外,,起不到任何有意義的實際功效?,F代化不是一個只用來裝扮自己的化妝品,也不只是技術先進和經濟發(fā)達的意思,,沒有思想觀念的現代化,,那就只不過是將普通白酒從二鍋頭的瓶子里取出來重新裝進茅臺酒的瓶子里而已。現代化最重要的標志是換酒,,不是換瓶子,。觀念不改變,人就不能現代化,;人不能現代化,,社會生活根本不可能進入真正的現代化,。筆者在這里不止是要提倡在傳統(tǒng)五倫的基礎上建立所謂第六倫,、第七倫的問題,因為這些只是形式,,要在根本的意義上建立適應現代化的嶄新倫理,,韋政通先生所倡導的建立融科學、民主和倫理為一體的嶄新生活方式,,具有相當實質性的參考意義和價值,。

*本文作者:王立新,深圳大學人文學院教授,。

(編輯:紅研)

《科學導報今日文教》征稿可發(fā)新聞,、政工論壇、學術論文,、課題研究,、講座、學生作文,、書畫,、攝影作品、傳記,、專家,、企業(yè)專訪、廣告軟文等,,歡迎投稿,。國內統(tǒng)一刊號:CN37—0016,郵發(fā)代號:23—139 電話:010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792

“護眼臺燈”亂象調查

“護眼臺燈”亂象調查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設備,,如何淪為個人提款機?

救命的醫(yī)療設備,,如何淪為個人提款機? 原價上千元“貴婦霜”網店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網店賣不到百元