2019年第四場(chǎng)“藝術(shù)與人文高端講座”現(xiàn)場(chǎng)

2019年9月17日上午,,北京大學(xué)人文講席教授、美國(guó)藝術(shù)-科學(xué)院(AAAS)院士李零,,在中國(guó)藝術(shù)研究院開(kāi)講“萬(wàn)變歸一:從商周銅器看中國(guó)紋飾傳統(tǒng)”,,并與北京大學(xué)考古文博學(xué)院教授徐天進(jìn)、中國(guó)科學(xué)院自然科學(xué)史研究所研究員蘇榮譽(yù),、中央美院人文學(xué)院教授李軍同臺(tái)對(duì)話,,探討商周青銅器紋飾的源流、特征,、類(lèi)別及對(duì)后世的影響,。這是中國(guó)藝術(shù)研究院藝術(shù)與人文高等研究院今年第四場(chǎng)“藝術(shù)與人文高端講座”,由中國(guó)藝術(shù)研究院藝術(shù)與人文高等研究院副院長(zhǎng)梁治平主持,,中國(guó)藝術(shù)研究院常務(wù)副院長(zhǎng)兼中國(guó)工藝美術(shù)館黨委書(shū)記喻劍南出席,。

作為當(dāng)今學(xué)術(shù)界少有的能橫跨考古、古文字,、古文獻(xiàn),、藝術(shù)史,、軍事史、方術(shù)史,、歷史地理等領(lǐng)域的學(xué)者,,李零教授擅長(zhǎng)將考古資料、古文字資料和傳世文獻(xiàn)結(jié)合起來(lái),,站在學(xué)術(shù)最前沿與國(guó)際對(duì)話,。在講座現(xiàn)場(chǎng),他展示了大量精美的文物圖片,,通過(guò)各種紋飾的分析,、比較,向現(xiàn)場(chǎng)觀眾慢慢打開(kāi)中國(guó)青銅器這幅瑰麗而神秘的歷史長(zhǎng)卷,。

李零,,北京大學(xué)人文講席教授、美國(guó)藝術(shù)-科學(xué)院(AAAS)院士,、中國(guó)藝術(shù)研究院藝術(shù)與人文高等研究院高級(jí)研究員

◆商周青銅器紋飾主要有三類(lèi)

研究青銅器的紋飾,,是青銅器研究中非常重要的一項(xiàng)。早在宋代就有學(xué)者關(guān)注紋飾問(wèn)題,,近現(xiàn)代學(xué)者如容庚,、馬承源,包括當(dāng)代美學(xué)家李澤厚,,都討論過(guò)這個(gè)問(wèn)題,。紋飾主要是一種平面裝飾,但在器物上有圓雕,、浮雕、地紋等等,,組成一個(gè)整體,。就紋飾的要素而言,有圈紋,、弦紋,、C形紋、T形紋,、F形紋,、非字形紋、葉形紋等,,紋飾的布局,,也分器蓋、器口,、頸部,、腹部和圈足,,根據(jù)整個(gè)器物的形狀和整體性來(lái)設(shè)計(jì)。西方的紋飾傳統(tǒng)雖然有動(dòng)物紋和幾何紋,,但總的來(lái)說(shuō)是以花葉為主,,比如波斯的蓮花紋、棕櫚紋,、玫瑰紋等等,,這些紋飾都是抽象化的。

配圖來(lái)自李零教授的講座PPT

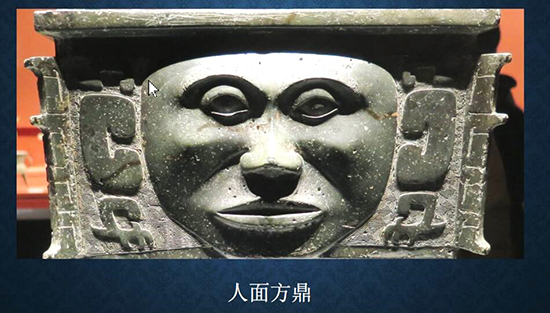

在李零看來(lái),,中國(guó)的紋飾,,早期出土器物上有神面紋或者叫人面紋,比如良渚玉器上最繁復(fù)的花紋,,既是大字人形,,又是大人臉;石家河玉器和龍山玉器里神面紋比較猙獰,;人臉比較寫(xiě)實(shí)的是湖南出土的人面方鼎,,但目前是孤例。最近在清華大學(xué)展出的石峁遺址出土文物,,其中的神面紋石刻也很有意思,。這種人臉形象,可到了商代和西周的青銅器上就比較罕見(jiàn),,戰(zhàn)國(guó)青銅器上的紋飾又出現(xiàn)人,,但不是表現(xiàn)臉。這種現(xiàn)象頗讓人費(fèi)解,,有學(xué)者認(rèn)為就是個(gè)裝飾,,沒(méi)有什么意義,也有學(xué)者如張光直先生則主張“薩滿(mǎn)說(shuō)”,,認(rèn)為這種紋飾是用來(lái)通神的,。

配圖來(lái)自李零教授的講座PPT

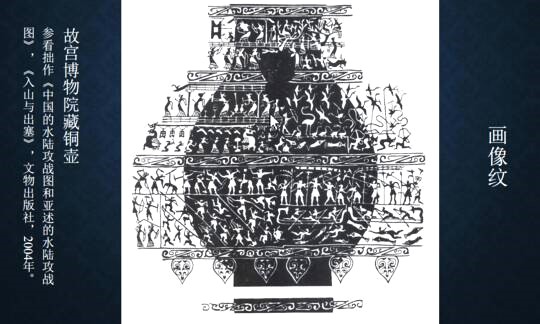

進(jìn)入商周時(shí)期,青銅器上的紋飾發(fā)生很大的轉(zhuǎn)變,,一個(gè)重要表現(xiàn)是獸面紋代替了神面紋,。這個(gè)時(shí)期,銅器上的紋飾主要分三大類(lèi):動(dòng)物紋,、幾何紋,、畫(huà)像紋,出現(xiàn)時(shí)間略分早晚,,互有重疊,。商代和西周中期以前,以龍紋,、鳳紋,、虎紋為主,;西周中期以后和春秋早期以鱗紋、竊曲紋,、重環(huán)紋和山紋為主,;戰(zhàn)國(guó)流行畫(huà)像紋,出現(xiàn)了戰(zhàn)斗紋,、燕樂(lè)紋等,,表現(xiàn)畋獵、采桑,、宴樂(lè),、戰(zhàn)爭(zhēng),場(chǎng)面宏大,,內(nèi)容細(xì)密,。

◆中國(guó)傳統(tǒng)動(dòng)物紋以龍鳳虎為主

就動(dòng)物紋而言,李零指出,,中國(guó)傳統(tǒng)紋飾一直以龍,、鳳、虎為主,,而龍鳳紋是中國(guó)延續(xù)最長(zhǎng)的紋飾,。商代和西周早期流行饕餮紋,其實(shí)是龍首紋,,典型特征是有恐怖的雙眼和鋸齒狀的牙齒,,突出表現(xiàn)的是動(dòng)物的臉,特別是那種恐怖的雙眼,。從商代到西周中晚期,,竊曲紋、鱗紋以及眾多組合紋飾,,都與龍鳳紋的演變有密切關(guān)系,。

(1)龍的原型是鱷魚(yú)

說(shuō)到龍紋與饕餮紋,在李零看來(lái),,龍的原形是鱷魚(yú)。中國(guó)古代所謂的“鐘鳴鼎食”,,中國(guó)的禮和禮器多與吃飯有關(guān),,而鱷魚(yú)什么都吃。他還用一組圖片生動(dòng)展示了青銅器上各種龍的典型形象,,以及“龍”字字型從甲骨文,、金文到后世的演化過(guò)程。龍頭有角,,龍背起脊,,龍身有鱗,。龍角分棒槌角、羊角,、牛角,、掌形角,雜糅進(jìn)不同動(dòng)物的角,,但主體仍是鱷魚(yú),。

配圖來(lái)自李零教授的講座PPT

在《說(shuō)龍,兼及饕餮紋》中,,李零就專(zhuān)門(mén)論述過(guò)龍紋與饕餮紋的關(guān)系,,《呂氏春秋·先識(shí)》:“周鼎著饕餮,有首無(wú)身,,食人未咽,,害及其身,以言抱更也,?!薄坝惺谉o(wú)身”正是饕餮紋的特點(diǎn)。饕餮紋是龍首紋,,包括雙角,、雙眉、雙眼,、雙耳和額飾,、鼻飾、大口,、利齒,。至于虁龍紋,則是帶狀的側(cè)身龍紋,。古人說(shuō)夔是一足龍,。這種龍并非只有一足,而是側(cè)視效果的龍,。一頭雙身龍為對(duì)剖式,,一身雙頭龍為顧首式。紋飾布局,,多隨器形,,比如蟠龍紋就多用于盤(pán)。

(2)鳳是候風(fēng)鳥(niǎo)

談到鳳紋,,李零介紹,,鳳分雌雄,雄曰鳳,雌曰凰,?!渡胶=?jīng)·南山經(jīng)》說(shuō)丹穴之山“有鳥(niǎo)焉,其狀如雞,,五彩而文,,名曰鳳凰”。鳳凰是想象的動(dòng)物,,他推測(cè)是以錦雞,、雉雞、孔雀等雉科動(dòng)物為主要模仿對(duì)象,,但也糅進(jìn)鷹科動(dòng)物的特點(diǎn),,比如有時(shí)作鉤喙。這類(lèi)動(dòng)物有肉冠(掌形冠)或羽冠(辛字冠),,長(zhǎng)尾和彩羽,。動(dòng)物學(xué)家或以極樂(lè)鳥(niǎo)(Paradisaeidae)當(dāng)之,恐怕不妥,。極樂(lè)鳥(niǎo)自成一科,,出于南太平洋的新幾內(nèi)亞,中國(guó)沒(méi)有,。西周中期銅器上的垂冠大鳥(niǎo)紋,,所謂垂冠,其實(shí)是一種分叉的冠,,這種當(dāng)時(shí)流行的紋飾很有特色,,但前有源,后有流,。而所謂的夔鳳紋,,其實(shí)是一種類(lèi)似虁龍紋的側(cè)身鳳紋形象。

配圖來(lái)自李零教授的講座PPT

他還列出“鳳”字的甲骨文寫(xiě)法,,可以看到鳥(niǎo)頭上面有一個(gè)冠,,類(lèi)似孔雀冠和雞冠,重要的是,,“鳳”字在甲骨文里面就是“風(fēng)”的本字,,古代占卜有風(fēng)角鳥(niǎo)情類(lèi),鳥(niǎo)被用來(lái)望氣候風(fēng),,鳳是候風(fēng)鳥(niǎo)?,F(xiàn)在包括中國(guó)在內(nèi),很多國(guó)家的風(fēng)向標(biāo),,也多以雞、鳥(niǎo)為裝飾,。

(3)中國(guó)人借虎識(shí)獅 用獅子看大門(mén)是一種國(guó)際藝術(shù)

如果說(shuō)中國(guó)的瑞獸龍和鳳為都是想象中的動(dòng)物,,現(xiàn)實(shí)中不能對(duì)等入座,,那么虎是一種真實(shí)的動(dòng)物?;⒓y的背后又隱藏著哪些信息呢,?李零專(zhuān)門(mén)寫(xiě)過(guò)《“國(guó)際動(dòng)物”:中國(guó)藝術(shù)中的獅虎形象》,他認(rèn)為,,虎是典型的亞洲動(dòng)物,,獅是典型的非洲動(dòng)物。老虎以中國(guó)為中心,,屬于典型的中國(guó)動(dòng)物,;而獅子是一種外來(lái)動(dòng)物。中國(guó)人是借老虎認(rèn)識(shí)獅子,,它是從波斯和中亞輸入中國(guó),,輸入后就變成了瑞獸,也帶有想象色彩,。天祿,、辟邪是中國(guó)化的翼獅?!蔼{子一跑到中國(guó)來(lái)就給我們引進(jìn)了兩個(gè)國(guó)際藝術(shù):一個(gè)是咱們中國(guó)人舞獅子,,還有一個(gè)就是家門(mén)口放兩個(gè)獅子看大門(mén),這兩種藝術(shù)都是純粹的西方藝術(shù),,到中國(guó)以后落地生根,,所以這是一種國(guó)際藝術(shù)?!?

配圖來(lái)自李零教授的講座PPT

商代的虎紋有很多種,,典型紋飾是殷墟石磬上的虎紋。有點(diǎn)像葉子,,但不斷地勾連,,又像大雁在空中飛。西周的虎紋是一種雙葉形虎紋,,這種虎紋的使用一直可以延續(xù)到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,。而東周以來(lái)的虎紋,是一種雙鉤S形虎紋,,一直沿用到漢代,。因此銅器上的虎紋,有時(shí)代性,,但中間都是有重疊的,。

“這些變化實(shí)際上非常復(fù)雜,我今天只想概括一下:雖然有萬(wàn)變,但是萬(wàn)變不離其宗,,所以我叫萬(wàn)變歸一,,總的來(lái)說(shuō)最大的三個(gè)系統(tǒng)就是龍、鳳,、虎,。”

◆ 幾何紋與畫(huà)像紋的演變

談到青銅器上三大主要紋飾中的幾何紋,,李零指出,,幾何紋以點(diǎn)、線,、方形,、圓形、三角形,、漩渦形為特點(diǎn),,講究平分和對(duì)稱(chēng)。弦紋和圈紋是最早也最普通的幾何紋,。商代出現(xiàn)的“云雷紋”,,其實(shí)是宋代人取名,云雷紋多作饕餮紋和龍鳳紋的地紋,,渦紋和非字形紋往往起中分或間隔的作用,。西周晚期流行的“竊曲紋”,是由龍鳳紋簡(jiǎn)化和抽象而來(lái),,所謂的“竊曲”,,其實(shí)是勾著身子的龍和鳳,此名見(jiàn)于《呂氏春秋·適威》,。另外用的很多的就是“鱗紋”,,則由龍紋變化而來(lái)也非常明顯,由龍鱗演化,,分長(zhǎng)鱗(作前凸后凹形),、圓鱗(作圓果形)、復(fù)合鱗(前兩種鱗紋的組合),、穗形鱗(圓鱗出芒)四種,。山紋是由四種鱗紋中的一種或兩種加雙背竊曲紋與波形帶組合。此外還有麥穗形的穗紋,、瓦紋,、直紋。幾何紋最重要的功能,,是它適合把不同的曲線,、點(diǎn)線組合起來(lái),,是一種復(fù)合型。

配圖來(lái)自李零教授的講座PPT

從人面紋到獸面紋,,青銅器紋飾經(jīng)歷了早期,、商代、西周相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的演變,,紋飾與器形在不同時(shí)期也有重疊關(guān)系。到了戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,,畫(huà)像紋的出現(xiàn),,透露出紋飾發(fā)生的一大新變化:場(chǎng)面更為宏大,畫(huà)面更加復(fù)雜,,人物,、動(dòng)物、故事更加細(xì)致,。比如現(xiàn)藏于北京故宮博物院的戰(zhàn)國(guó)宴樂(lè)狩獵攻戰(zhàn)紋壺,,紋飾分為好多段,最下面是表現(xiàn)水陸攻戰(zhàn),,上面則復(fù)雜展現(xiàn)了吃飯,、行旅、投壺,、射箭,、打獵、采桑等場(chǎng)面,,這在以前的器皿中是沒(méi)有看到的,。

從動(dòng)物紋、幾何紋到畫(huà)像紋,,商周青銅器上的三大類(lèi)紋飾,,第一類(lèi)取象于動(dòng)物,偏于寫(xiě)實(shí),;第二類(lèi)是動(dòng)物的變形,,偏于寫(xiě)意,富于裝飾性,;第三類(lèi)表現(xiàn)人和人類(lèi)生活,,趨向細(xì)密、繁縟,。李零總結(jié)說(shuō),,“藝術(shù)的演變也經(jīng)常是一樣,一會(huì)兒顯得是大氣蓬勃,,一會(huì)兒顯得非常細(xì)密繁縟,,在歷史上可能會(huì)交替出現(xiàn),,我們今天只是討論了它較早的一段,后續(xù)為我們研究更晚期的紋飾提供一種探討,?!?

◆名家對(duì)話:中國(guó)傳統(tǒng)紋飾研究前路漫長(zhǎng)

在隨后的討論環(huán)節(jié),北京大學(xué)考古文博學(xué)院的徐天進(jìn)教授,,是主持過(guò)山西周原周公廟遺址發(fā)掘等重大考古工作的知名專(zhuān)家,,他認(rèn)為李零開(kāi)講的這個(gè)話題對(duì)考古工作者來(lái)說(shuō)有特別大的啟發(fā)意義,對(duì)商周青銅器的紋樣的理解可能影響到我們對(duì)古代社會(huì)整體的認(rèn)識(shí),。這方面資料非常龐大,,但仍有很多基礎(chǔ)研究的工作要做,值得未來(lái)有更多的人來(lái)介入問(wèn)題討論,?!斑@是一個(gè)特別有趣的領(lǐng)域,也是屬于我們到目前為止還沒(méi)有很好開(kāi)墾的一塊田地,。我覺(jué)得未來(lái)的空間應(yīng)該很大,,但是現(xiàn)在我們的確對(duì)整個(gè)紋樣的系統(tǒng)了解得還太少,需要討論的問(wèn)題非常多,?!?

徐天進(jìn),北京大學(xué)考古文博學(xué)院教授

參與討論的蘇榮譽(yù)教授,,來(lái)自中國(guó)科學(xué)院自然科學(xué)史研究所,,長(zhǎng)期致力于青銅技術(shù)與藝術(shù)的研究,特別是將藝術(shù)史,、技術(shù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)史與金屬史,、冶金考古學(xué)等多學(xué)科進(jìn)行融合,其研究在國(guó)內(nèi)外學(xué)界獨(dú)樹(shù)一幟,。他也認(rèn)為,,無(wú)論對(duì)考古學(xué)家還是藝術(shù)史家而言,青銅器的紋飾都是比較難以突破的問(wèn)題,。中國(guó)青銅器為什么有這樣的紋樣,,這樣的紋樣為什么會(huì)和其他地方不同,我們?nèi)ゴ笥⒉┪镳^,、大都會(huì)博物館可以一眼看到中國(guó)青銅器的不一樣,,可最核心的問(wèn)題是“萬(wàn)變歸一”的“一”到底是什么,他也希望從技術(shù)進(jìn)化,、技術(shù)突破的角度對(duì)此進(jìn)行探索和解釋,。另外,青銅器鑄造出來(lái)時(shí)是黃色的,,紋飾不容易表現(xiàn)出來(lái),,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這些紋飾是經(jīng)過(guò)處理的,,里面經(jīng)常進(jìn)行彩繪,進(jìn)行過(guò)填,、鑲嵌,,紋飾表現(xiàn)的層次和顏色是非常豐富多彩的,因此紋樣的層次感以及不同搭配,,也值得深入研究,。“要得出一個(gè)結(jié)論,,或者一個(gè)時(shí)段,,或者一個(gè)區(qū)域的階段,其實(shí)還有非常漫長(zhǎng)的路需要探索”,。

蘇榮譽(yù),中國(guó)科學(xué)院自然科學(xué)史研究所研究員,,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)教授,,南京藝術(shù)學(xué)院教授

來(lái)自中央美院的李軍教授則對(duì)李零的“歸一”做了發(fā)揮,他從紋飾變化的角度推測(cè),,中國(guó)的紋飾傳統(tǒng),,也許是一個(gè)從“一”到“三”的過(guò)程,早期以人臉,、人面或者神為中心,,是以正面圖像為主的“一”,到商周則為“二”,,比如饕餮紋,、夔龍紋、夔鳳紋所呈現(xiàn)的正側(cè)二元關(guān)系,,后來(lái)特別是從東漢魏晉南北朝開(kāi)始,,隨著佛教進(jìn)入中國(guó),裝飾系統(tǒng)里出現(xiàn)一個(gè)完整的中央圖像跟兩旁圖像的關(guān)系,,則演變?yōu)榱恕叭?。這種規(guī)律是否成立,值得進(jìn)一步研究,。他也認(rèn)同蘇榮譽(yù)所說(shuō)的色彩問(wèn)題,,青銅器與材質(zhì)、色彩系統(tǒng),、色彩層次,,體現(xiàn)在一個(gè)器物上,應(yīng)該討論主和次的關(guān)系,,藝術(shù)史里講圖體關(guān)系,,在一個(gè)器物上同時(shí)呈現(xiàn),,這些角度或可對(duì)紋飾研究做出補(bǔ)充。

李軍,,中央美術(shù)學(xué)院人文學(xué)院教授

梁治平在總結(jié)時(shí)說(shuō),,當(dāng)我們進(jìn)入到幾千年以前的世界時(shí),不管是物質(zhì)的世界,,還是文化的世界,、思想觀念的世界,我們其實(shí)是在進(jìn)行一種探險(xiǎn),,提出自己的解讀,,對(duì)問(wèn)題的解讀不一樣,結(jié)論肯定也非常不同,。古人在器物上留下的紋飾,,到底是無(wú)意識(shí)的,還是想表達(dá)某種東西,,現(xiàn)在重新解讀起來(lái)有多少根據(jù),,這有無(wú)數(shù)挑戰(zhàn)性,本身就非常令人興奮,,這種研究非常需要有實(shí)證精神和科學(xué)精神,。最近一百多年來(lái),對(duì)于人類(lèi)文明起源的問(wèn)題,,學(xué)者們不斷發(fā)現(xiàn)各種可能性和文明之間的關(guān)聯(lián)性,,李零教授的講座給我們呈現(xiàn)出一種思考,與其說(shuō)是一個(gè)完整的圖案,,不如說(shuō)是一個(gè)起點(diǎn),,這個(gè)領(lǐng)域還是非常廣闊,引人深思,。

梁治平,,中國(guó)藝術(shù)研究院藝術(shù)與人文高等研究院副院長(zhǎng)、高級(jí)研究員

【延伸閱讀】

藝術(shù)與人文高端講座,,是中國(guó)藝術(shù)研究院藝術(shù)與人文高等研究院自2018年起面向大眾而重磅推出人文講座,,旨在從藝術(shù)與人文切入,深度關(guān)切中國(guó)文化人文精神的回歸與重構(gòu),。作為該高研院的高級(jí)研究員,,陳方正、陳平原,、陳越光,、王石、黃一農(nóng),、陳嘉映,、趙汀陽(yáng),、李零等在國(guó)內(nèi)外有重要影響力的學(xué)者專(zhuān)家,先后在此平臺(tái)上分享過(guò)他們的研究成果與思想洞見(jiàn),。9月24日上午,,著名藝術(shù)史學(xué)者、浙江大學(xué)藝術(shù)與考古學(xué)院院長(zhǎng),、藝術(shù)與考古博物館館長(zhǎng)白謙慎教授將做客“藝術(shù)與人文高端講座”,,從晚清高官、金石學(xué)家吳大澂入手,,分享他對(duì)晚清官員收藏活動(dòng)的研究,。

據(jù)悉,中國(guó)藝術(shù)研究院藝術(shù)與人文高等研究院創(chuàng)辦于2017年12月,,創(chuàng)始人和首任院長(zhǎng)為著名文史學(xué)者,、中國(guó)藝術(shù)研究院終身研究員、中國(guó)文化研究所所長(zhǎng)劉夢(mèng)溪先生,。作為跨學(xué)科高端研究機(jī)構(gòu),,藝術(shù)與人文高等研究院是在中國(guó)文化研究所的基礎(chǔ)上創(chuàng)設(shè)成立、并得到敦和基金會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)資助,。高研院以藝術(shù)與人文為主要研究對(duì)象,研究范圍包括藝術(shù)史,、藝術(shù)理論,、當(dāng)代藝術(shù)以及歷史、哲學(xué),、文學(xué),、倫理學(xué)、宗教學(xué),、文化學(xué)等,;研究重點(diǎn)在于藝術(shù)與人文領(lǐng)域較具普遍性的基本問(wèn)題和重大問(wèn)題,著眼于長(zhǎng)期學(xué)術(shù)建設(shè),,致力于整合中國(guó)藝術(shù)研究院內(nèi)外學(xué)術(shù)資源,,促進(jìn)學(xué)科交流,推進(jìn)對(duì)藝術(shù)與人文領(lǐng)域的精深研究,,營(yíng)造自由的學(xué)術(shù)氛圍,,鼓勵(lì)學(xué)術(shù)創(chuàng)新。

(編輯:紅研)

《科學(xué)導(dǎo)報(bào)今日文教》征稿可發(fā)新聞,、學(xué)術(shù)論文,、課題研究、講座,、學(xué)生作文,、書(shū)畫(huà),、攝影作品、傳記,、專(zhuān)家,、企業(yè)專(zhuān)訪、廣告軟文等,,歡迎投稿,。國(guó)內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào):CN37—0016,郵發(fā)代號(hào):23—139 電話:010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣(mài)不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣(mài)不到百元