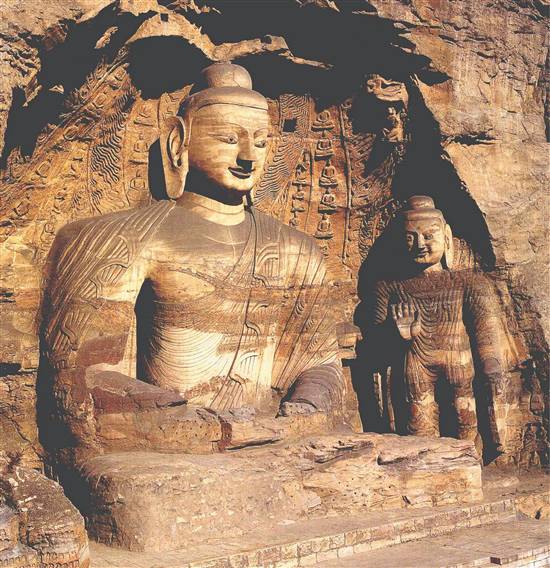

釋迦座像 北魏早期

云岡石窟位于山西大同以西16公里武周山南崖,,現(xiàn)存53個(gè)洞窟及許多小窟,東西綿延一公里,。

鮮卑族拓跋部自公元386年建立北魏政權(quán),439年統(tǒng)一北方,,都城在平城(大同),,當(dāng)時(shí)雕造佛像之風(fēng)頗盛,。公元446年,,北魏太武帝拓跋燾“滅法”,,一度遭到打擊,,沉寂了七八年,。到文成帝即位,又恢復(fù)佛教,,云岡石窟的開鑿就在此時(shí),。從時(shí)間上可分為三個(gè)時(shí)期:早期約在文成帝和平年間(460—466年),比莫高窟約晚一個(gè)世紀(jì),,從現(xiàn)在洞窟的編號(hào)上是第16-20窟,。是由來自西北地區(qū)涼州(今武威)的和尚曇曜建議而開造的,又稱“曇曜五窟”,;中期為“曇曜五窟”之后,,文成帝去世到孝文帝太和十七年遷都洛陽以前(467—493年),這20多年間開造的,;晚期是遷都洛陽以后的30多年中開造的小型窯龕,,不再是皇家開造,而是一些官吏,、僧人小規(guī)模地開鑿。

第20窟為三世佛,,中央坐佛高13.75米,,兩側(cè)立佛造型健壯渾厚,氣魄宏偉,,窟頂早年崩毀,,佛像露天。20窟的大佛可以作為云岡石窟北魏早期的代表作,,這尊大佛臉形方圓,,高鼻梁,大耳寬肩,,嘴唇薄,,臉及身軀飽滿,雕刻手法用硬直線條刻劃出輪廓,,造像挺拔,、雄偉、剛健,,顯露出一種“陽剛”之氣,,衣服是外來式——“袒右肩式”,,說它有較多“西域風(fēng)格”的痕跡,,也沒有錯(cuò),以現(xiàn)存的印度“笈多式”造像看,如身軀面相飽滿,、服飾特征,、深目高鼻,及衣紋的裝飾性處理手法等方面看,,確定是比較接近的,,但在精神氣質(zhì)上,已經(jīng)不完全與“笈多式”造像相同,,如嘴角不是很外露的一絲笑意,,在印度“笈多式”的佛像雕塑中一般是見不到的,身軀雕造得大體大面渾然一體,,與秦漢傳統(tǒng)雕塑有著內(nèi)在的聯(lián)系(即粗獷,、質(zhì)樸、厚重的風(fēng)格特點(diǎn)),。與云岡第二期相比,,確實(shí)外來的特征還較明顯,說得辯證一些,,應(yīng)該是在繼承秦漢雕塑傳統(tǒng)手法的基礎(chǔ)上吸收“印度笈多式”的佛像造型及藝術(shù)手法的結(jié)果,。“曇曜五窟”的造像,,是以表現(xiàn)北魏的幾個(gè)皇帝形象,,即“皇帝即佛”這一點(diǎn)緊密聯(lián)系的,所以,,粗獷質(zhì)樸的造型和氣質(zhì)也透露出5世紀(jì)北方鮮卑民族粗獷的游牧部落的內(nèi)在氣質(zhì),,所以從某種意義上說,它是北魏時(shí)代的豐碑,,是那個(gè)時(shí)代精神力量和審美觀的一種體現(xiàn),。

(編輯:李鈺琦)

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元