2018年2月6日,農(nóng)民工在青島火車站趕火車,。(圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó))

二十世紀(jì)四十年代,,費(fèi)孝通先生編寫了《鄉(xiāng)土中國(guó)》一書,提出中國(guó)的基本特征就是“鄉(xiāng)土中國(guó)”,。在《鄉(xiāng)土中國(guó)》一書中,,費(fèi)孝通先生以年輕人特有的銳氣和基本經(jīng)驗(yàn),提出了許多對(duì)中國(guó)社會(huì)非常有解釋力的概念,,比如“差序格局”“四種權(quán)力”“禮俗社會(huì)”等,。這些概念時(shí)至今日仍頗為貼近中國(guó)實(shí)際,其中貫穿全書的“鄉(xiāng)土中國(guó)”概念,,更是中國(guó)幾千年社會(huì)特征的總括,。

“鄉(xiāng)土中國(guó)”至少有三個(gè)基本內(nèi)涵:

- 第一是鄉(xiāng)村人口的絕大多數(shù);

- 第二是農(nóng)民生產(chǎn)的土地粘著,;

- 第三是社會(huì)生活的終老是鄉(xiāng),。

當(dāng)前,我們生活在一個(gè)千古未有之大變局的時(shí)代,,近四十年工業(yè)化,、城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn),使得費(fèi)孝通先生提及的“鄉(xiāng)土中國(guó)”的三個(gè)內(nèi)涵都發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變,,以至于我們必須提出“城鄉(xiāng)中國(guó)”這個(gè)新命題,。

第一,鄉(xiāng)村人口不再占大多數(shù),,而是城鄉(xiāng)各半,。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),2017年末,,我國(guó)城鎮(zhèn)常住人口已達(dá)8.1億,,比上年末增加2049萬(wàn)人;城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔ擎?zhèn)化率)為58.52%,,比上年末提高1.17個(gè)百分點(diǎn),。由此可知,城鄉(xiāng)人口數(shù)量龐大且大體相當(dāng)?shù)幕靖窬质且粋€(gè)已經(jīng)形成并將長(zhǎng)期存在的基本事實(shí),。這使得我們不僅要看到一個(gè)鄉(xiāng)土中國(guó),,也需要看到一個(gè)城市中國(guó)。在城市化不斷推進(jìn)的時(shí)期,,我們要看到一個(gè)長(zhǎng)時(shí)期的過(guò)渡地帶——城鄉(xiāng),。

第二,農(nóng)民生產(chǎn)不再以土地產(chǎn)出為主,,而是收入多元,。經(jīng)過(guò)近些年的勞動(dòng)人口轉(zhuǎn)移,,截至2017年底,我國(guó)有2.8億農(nóng)民或者進(jìn)城務(wù)工人員,,成為“農(nóng)民工”,;或者在部分沿海地區(qū)繼續(xù)務(wù)農(nóng),成為“農(nóng)民農(nóng)”,。農(nóng)業(yè)收入已經(jīng)不再是農(nóng)民收入的主要來(lái)源,。

當(dāng)前我國(guó)67.4%的耕地仍由2.3億農(nóng)戶家庭承包,但農(nóng)業(yè)只為農(nóng)民提供了38.3%的收入和27.7%的就業(yè)機(jī)會(huì),,純農(nóng)戶已不足18%,,農(nóng)民務(wù)工收入已超過(guò)家庭經(jīng)營(yíng)收入,占總收入一半以上,。

就外出務(wù)工人口而言,,第一代農(nóng)民工與土地和農(nóng)村有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)聯(lián),他們大多數(shù)最終會(huì)選擇返鄉(xiāng)務(wù)農(nóng),。但占比超過(guò)一半的第二代農(nóng)民工(即80后,、90后和00后)已經(jīng)成為外出務(wù)工的主力軍,雖然其保留著農(nóng)民的身份,,但其一旦到了勞動(dòng)年齡就離開(kāi)家鄉(xiāng)進(jìn)城務(wù)工,。第二代農(nóng)民工與農(nóng)業(yè)、土地和農(nóng)村的關(guān)系疏離,,他們并不像上一輩那樣會(huì)打理農(nóng)事,,他們之中的大多數(shù)人沒(méi)有從事過(guò)任何農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng),是實(shí)實(shí)在在的“離土又離鄉(xiāng)”,。第二代農(nóng)民工主要從事的是制造業(yè)和服務(wù)業(yè),,還有部分人選擇技術(shù)性工種、自營(yíng)勞動(dòng)或者作為雇主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),。

第三,,社會(huì)生活高度流動(dòng),不再終老是鄉(xiāng),。城鄉(xiāng)往返的候鳥(niǎo)式生活,、高度流動(dòng)和相對(duì)分化的農(nóng)村社會(huì)以及特殊的留守經(jīng)歷,使得第一代農(nóng)民工城鄉(xiāng)兩棲,,從“流而不遷”到“流而復(fù)返”,。第二代農(nóng)民工則雙重脫嵌,,第一重脫嵌是“傳統(tǒng)性脫嵌”,,即第二代農(nóng)民工在空間上脫離了農(nóng)村社會(huì),在情感認(rèn)同上對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),、農(nóng)村生活,、農(nóng)民身份等有著較深的隔閡,,客觀層面上的關(guān)系紐帶和主觀層面上的情感認(rèn)同都脫離傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土中國(guó)。第二重脫嵌是“現(xiàn)代性脫嵌”,,即作為外來(lái)人口,,第二代農(nóng)民工得到城鎮(zhèn)友好接納的難度較大,他們?cè)诰蜆I(yè),、住房,、教育、社保,、公共服務(wù)等各方面都難以享受到與城鎮(zhèn)居民同等的待遇,,也難以融入現(xiàn)代的城市制度安排。

以上三點(diǎn)變化表明:當(dāng)前我國(guó)已經(jīng)由鄉(xiāng)土中國(guó)時(shí)代進(jìn)入城鄉(xiāng)中國(guó)時(shí)代,。這一命題的轉(zhuǎn)換,,來(lái)自于實(shí)踐的變化。

中國(guó)的社會(huì)科學(xué)需要從中國(guó)的本土實(shí)踐出發(fā)進(jìn)行構(gòu)造,。西方的理論是根植于西方實(shí)踐,,并用來(lái)解釋西方實(shí)踐的,這在西方是合理的,。但是,,如果不明就里地一味照搬西方理論,并將其硬套在中國(guó)實(shí)踐上,,就是行不通的,。

費(fèi)孝通先生從中國(guó)實(shí)踐、農(nóng)民思維出發(fā),,解釋了一個(gè)西方學(xué)術(shù)不可能呈現(xiàn)的鄉(xiāng)土中國(guó),,并進(jìn)行了相關(guān)的比較,由此說(shuō)明了一個(gè)極其簡(jiǎn)單的道理,,即中國(guó)社會(huì)是鄉(xiāng)土性的,。不同的理論解釋不同的實(shí)踐,不同的實(shí)踐需要不同理論的解釋,,這才是“實(shí)事求是”的要義,,才是一種科學(xué)的精神。

城鄉(xiāng)要素的雙向流動(dòng):城市和農(nóng)村互相供給,、互有需求

城鄉(xiāng)中國(guó)時(shí)代的到來(lái),,是我們植根于中國(guó)實(shí)踐、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興提出的新命題,,我們必須要面對(duì)城鄉(xiāng)互動(dòng)的新局面,。從一定程度上來(lái)說(shuō),我們是無(wú)法拋開(kāi)農(nóng)村來(lái)尋找城市問(wèn)題答案的。同樣,,我們也無(wú)法拋開(kāi)城市來(lái)尋找農(nóng)村問(wèn)題的答案,。

鄉(xiāng)村振興和資本下鄉(xiāng)都必須要促進(jìn)城鄉(xiāng)要素的雙向流動(dòng)。而鄉(xiāng)村振興不能只從農(nóng)業(yè)內(nèi)部著手,,必須從城市和鄉(xiāng)村兩端發(fā)力,,將鄉(xiāng)村一二三產(chǎn)業(yè)的正三角形配置和城市的倒三角形配置相結(jié)合,形成城市新需求和農(nóng)村新供給的有效結(jié)合,,滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的美好生活需要,。

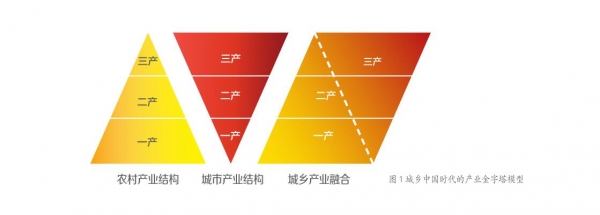

長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)都有一個(gè)從行政捕獲到市場(chǎng)抽取的制度安排,,使得農(nóng)村的產(chǎn)品,、資金、勞動(dòng)力持續(xù)不斷地通過(guò)工農(nóng)產(chǎn)品剪刀差,、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)以及大規(guī)模的進(jìn)城務(wù)工等渠道進(jìn)入城市,,農(nóng)村要素被單向抽取到城市。但在城鄉(xiāng)中國(guó)時(shí)代,,我國(guó)城鄉(xiāng)的要素關(guān)系要從單向抽取轉(zhuǎn)為雙向流動(dòng),。雙向流動(dòng)的基本前提是產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村的有機(jī)融合(產(chǎn)村融合),從而促成合理的城鄉(xiāng)間產(chǎn)業(yè)配比,。實(shí)際上,,在城鄉(xiāng)中國(guó)時(shí)代,城鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)能夠相互補(bǔ)充,,是功能互補(bǔ)且規(guī)模相當(dāng)?shù)模ㄒ?jiàn)圖1),。

從功能互補(bǔ)角度來(lái)看,鄉(xiāng)村的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)是正金字塔型的,,一產(chǎn)比重最大,,其次是二產(chǎn),最后是三產(chǎn),。城市的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)是倒金字塔型的,,一產(chǎn)比重很小,二產(chǎn)比重稍大,,而三產(chǎn)比重是最大的,。城市人口所需要的食品、原材料和生態(tài)資源(比如清潔的空氣,、水等)都來(lái)自于農(nóng)村,。農(nóng)村人口所需要的教育、醫(yī)療,、技術(shù),、文化等各類服務(wù)主要集中在城市,,需要城市輻射甚至普惠到農(nóng)村。我國(guó)近三億勞動(dòng)力的就業(yè)和更多勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的去向問(wèn)題也要在城市發(fā)展中尋找答案,。可以說(shuō),,城市和鄉(xiāng)村是互相供給,、互有需求的,誰(shuí)也離不開(kāi)誰(shuí),。

從城鄉(xiāng)人口規(guī)模角度來(lái)看,,城鄉(xiāng)人口已經(jīng)大體相當(dāng)。人口三元結(jié)構(gòu)的存在(即農(nóng)村人,、城市人,、城鄉(xiāng)兩棲者)使得我們只能用常住人口或者戶籍人口去統(tǒng)計(jì)城鄉(xiāng)人口,無(wú)法擺正農(nóng)民工的位置,。實(shí)際上,,正是由于2.8億農(nóng)民工的城鄉(xiāng)兩棲,才導(dǎo)致城鄉(xiāng)之間不斷發(fā)生人口移動(dòng),。比如,,春運(yùn)期間的大規(guī)模人口流動(dòng)??傊?,城鄉(xiāng)各半的人口格局使我們必須考慮城鄉(xiāng)之間的相互需求和相互滿足。

在城鄉(xiāng)人口各半的格局下,,一半的中國(guó)人處于正金字塔型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,,而另一半的中國(guó)人則處于倒金字塔型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中。如果兩邊互不交換,,城市則容易出現(xiàn)缺少健康食物,、新鮮空氣、清潔水源的情況,,從而導(dǎo)致城市人口被壓縮在狹小的空間中,,難以舒展筋骨、抖擻精神,。與此同時(shí),,鄉(xiāng)村人口也只能處于吃飽飯的狀態(tài),沒(méi)有更多的就業(yè)機(jī)會(huì),,也難以提升教育,、醫(yī)療、技術(shù)等服務(wù)水平,。

因此,,當(dāng)前我國(guó)城鄉(xiāng)發(fā)展需要從相互對(duì)立、相互割裂的劣性二元狀態(tài),走向城鄉(xiāng)融合,、相互需要,、相互供給的良性二元狀態(tài)。城市和鄉(xiāng)村無(wú)論哪一端,,誰(shuí)能主動(dòng)推動(dòng)城鄉(xiāng)融合,,主動(dòng)推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合,誰(shuí)就能掌握做事的主動(dòng)權(quán),,就能掌握利益分配的主導(dǎo)權(quán),。

工商資本下鄉(xiāng)既不是洪水猛獸,也不是謙謙君子,,要大力推進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和工商資本利益共同體的發(fā)展

在促進(jìn)城鄉(xiāng)要素流動(dòng)上,,工商資本顯示出特有的敏銳性。當(dāng)大量農(nóng)村人口“離土又離鄉(xiāng)”時(shí),,工商資本看到了農(nóng)村以土地為主的資源型資產(chǎn)的巨大價(jià)值,,以及資源要素再定價(jià)的巨大升值空間。同時(shí),,工商資本也看到了農(nóng)村正金字塔型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)日益增長(zhǎng)的城市人口以及人們美好生活需要的重要價(jià)值,。所以,各類工商資本率先進(jìn)行了由城市到鄉(xiāng)村的要素流動(dòng),。工商資本下鄉(xiāng)通過(guò)對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投資,,帶動(dòng)人力、財(cái)力,、物力以及技術(shù),、理念、管理等各類要素進(jìn)入農(nóng)業(yè)農(nóng)村,,從而推動(dòng)鄉(xiāng)村振興,,助力我國(guó)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

工商資本下鄉(xiāng)有資源高位和統(tǒng)籌要素配置的優(yōu)勢(shì),,在2.3億農(nóng)戶高度分化,、難以統(tǒng)籌的社會(huì)背景下,工商資本是一支重要的組織化力量,。在沒(méi)有農(nóng)民再組織化時(shí),,組織農(nóng)村各類要素、承擔(dān)各類涉農(nóng)政策落地都需要工商資本,。工商資本因其組織化程度較高,,因而在推動(dòng)土地規(guī)劃整治和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)和規(guī)?;?jīng)營(yíng),、降低農(nóng)業(yè)交易成本和推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用,、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)民增收、激發(fā)農(nóng)村資源資產(chǎn)要素活力等多個(gè)方面都具有重要作用,。

但是,,在了解工商資本下鄉(xiāng)重要作用的同時(shí),我們也要認(rèn)識(shí)到工商資本下鄉(xiāng)的弊端,。

第一,,工商資本對(duì)國(guó)家目標(biāo)的侵蝕。在保障糧食安全,、穩(wěn)住耕地規(guī)模、守住生態(tài)紅線,、利用涉農(nóng)補(bǔ)貼等多個(gè)方面,,工商資本的逐利性容易導(dǎo)致商業(yè)目標(biāo)和國(guó)家目標(biāo)沖突。當(dāng)前一些以支農(nóng)為名,、行圈地之實(shí)的“非糧化”“非農(nóng)化”現(xiàn)象就是例證,。

第二,工商資本對(duì)農(nóng)民利益的侵蝕,。由于工商資本和農(nóng)民利益存在著不一致,,在某些“公司+農(nóng)戶”的制度安排中,農(nóng)戶的利益常常得不到良好的保障,。比如,,一些工商資本下鄉(xiāng)并沒(méi)有使農(nóng)戶的家庭經(jīng)濟(jì)狀況得到明顯改善。在共同富裕的旗號(hào)下,,工商資本仍更注重自身的利益,,從而導(dǎo)致貧富差距拉大,使得作為農(nóng)業(yè)基本面的小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的有機(jī)銜接成為空談,。

實(shí)際上,,在引導(dǎo)工商資本有序下鄉(xiāng)的過(guò)程中,我們需要警惕產(chǎn)業(yè)巨頭的做法,,因?yàn)樗麄儠?huì)替代農(nóng)民主體的基本定位,,也很難有農(nóng)民立場(chǎng)。工商資本下鄉(xiāng)要注重發(fā)揮輔助和前期引導(dǎo)性作用,,通過(guò)農(nóng)民再組織化和發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì),,讓農(nóng)民重新獲得市場(chǎng)地位,從而推動(dòng)小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的有機(jī)銜接,。

當(dāng)前我國(guó)一些地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行工商資本下鄉(xiāng)的有益實(shí)踐,,已經(jīng)有不少農(nóng)民組織起來(lái)與工商資本和現(xiàn)代市場(chǎng)進(jìn)行有機(jī)銜接,促進(jìn)了以農(nóng)民為主體的農(nóng)村發(fā)展,。以山西省永濟(jì)市蒲韓鄉(xiāng)村社區(qū)為例,,該合作組織是1998年開(kāi)始成立的,,在十幾年時(shí)間里該組織發(fā)展成為了兼具經(jīng)濟(jì)、社會(huì),、文化多功能,,覆蓋兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供生產(chǎn)和生活資料的農(nóng)村合作組織,,是中國(guó)本土成長(zhǎng)起來(lái)的,、較為成功的“綜合農(nóng)協(xié)”組織模式,該組織通過(guò)與工商資本的有機(jī)銜接和對(duì)等交易,,保護(hù)了農(nóng)民的權(quán)益,,增強(qiáng)了農(nóng)民的主體性,推動(dòng)了鄉(xiāng)村的自主發(fā)展,。

事實(shí)上,,工商資本下鄉(xiāng)既不是洪水猛獸,也不是謙謙君子,,資本需要賺錢是天經(jīng)地義的,,農(nóng)民需要發(fā)展也是大勢(shì)所趨。因此,,在不違背國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略方向的情況下,,如何以更加有效的方式促進(jìn)資本與農(nóng)民的合作,或許才是我們期待的那種有意義的工商資本下鄉(xiāng),。

我們?cè)谝龑?dǎo)工商資本下鄉(xiāng)時(shí),,既要發(fā)揮工商資本延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、提升價(jià)值鏈,、重組供應(yīng)鏈的積極作用,,又要通過(guò)農(nóng)民再組織化實(shí)現(xiàn)政府與市場(chǎng)的有效對(duì)接,從而完善利益鏈,。工商資本下鄉(xiāng)要大力推進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和工商資本利益共同體的發(fā)展,,加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。(作者:周立,,中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院教授,、博導(dǎo),國(guó)家社科基金專項(xiàng)“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略核心機(jī)制研究”首席專家) (編輯:紅研)

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查

“護(hù)眼臺(tái)燈”亂象調(diào)查 AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī),?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī),? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元