施蟄存(左)與沈仲章(右),上海施寓,,1980年代,;邵嫣貞攝

我曾經(jīng)有個印象,父親沈仲章就讀北京大學(xué)之初,,同時結(jié)識了戴望舒與施蟄存(還有沈?qū)毣?,另議)。后來看了些資料,,覺得那不一定,。我還一直有個印象,,父親與施蟄存伯伯有不少共同的朋友。近來見到些文字,,覺得那是一定的,。

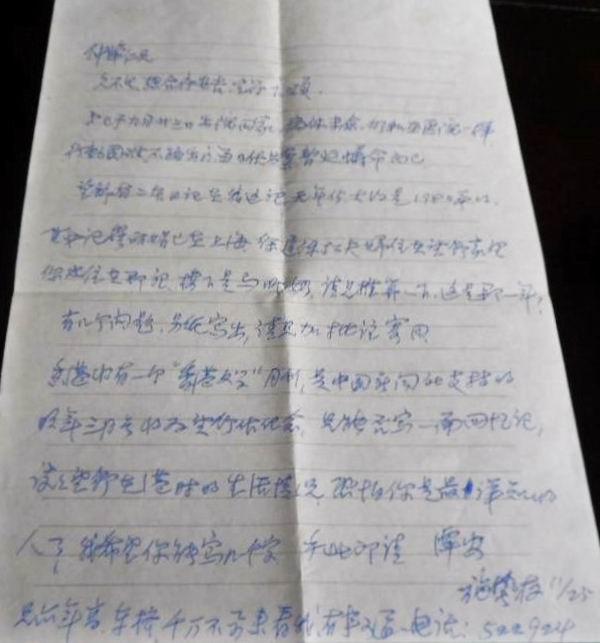

1984年11月25日施蟄存致沈仲章函,引自拍賣網(wǎng)

1984年11月25日,,施蟄存寫給我父親一封信,,主要談他倆的共同至交——亡友戴望舒。函內(nèi)三段囑三事,。

望舒有二本日記在我這里,,無年份。大約是1940年的,,其中記穆麗娟已在上海,,徐遲陳松夫婦住在望舒家里,你也住在那里,,樓下是馬師奶,。請兄推算一下,這是那[按:哪]一年,?

有幾個問題,,另紙寫出,請兄加批注寄回,。

香港將有一個“香港文學(xué)”月刊,,是中國新聞社支持的。明年三月號將為望舒作紀念,,兄能否寫一篇回憶記,,說說望舒在港時的生活情況,恐怕你是最詳知的人了,,我希望你能寫幾千字,。[按:識讀依翻拍圖片,原件意外流失,,望現(xiàn)持有者??辟n教。]

下為讀函筆記,,逐項議之,。

第一事:推算戴望舒“二本日記”年份。

我相信,,父親接函,,即已推算“二本日記”的年份。施函附有電話號碼,父親答復(fù)通過書信或電話均有可能,。兩家都在上海,,施府在愚園路,我家在淮海中路,,相距不遠,。兩位老人或兩對老夫婦時有走動,所以父親也可能干脆跑一趟,。

言及登門拜訪,,略敘該函首尾。施蟄存在函末附言關(guān)照:“兄年事高,,車擠,,千萬不要來看我,有事可通一電話,?!倍钻愂觯鲈翰痪?,病體未愈,,無法出門,“每日伏書案,,暫延蟻命”,。我想,父親聞此情,,會去探望老友,。

再者,1980年代在上海安裝私人電話不容易,,得憑資格或關(guān)系,我家沒有,。父親與其走到公用電話站,,在嘈雜聲中站著打電話,被催不可占時太久,,還不如搭車去施府,,安安靜靜坐下面談,從從容容憶往敘舊,。

我倒希望父親采用書面形式作答,,也希望施蟄存留有紙上記錄。這樣,,便可知道據(jù)沈仲章推算,,那“二本日記”寫于何年,說不定還有其他資料??墒?,擔心前輩沒留文字,或者不易尋找梳理,。正巧,,我在回溯父親與戴望舒的交往,下面試試以“年份”為題,,就施函提及人物和情況,,提供點滴信息。

馬師奶即馬爾蒂夫人(Madame Marty),,任教于香港大學(xué),。家住一棟小洋樓,中文名“木屋”,。樓內(nèi)多家房客,,國籍不一。香港淪陷前幾年,,那里住有三戶華人,,全盛期共計七人:沈仲章單身,戴望舒一家三口,,徐遲一家三口,。

據(jù)父親所憶事序推測,大概1938年他已入住木屋,,最早是一位英籍長住戶的客人,。1938年4月2日更名的西南聯(lián)大,所錄沈仲章通郵地址是木屋,。又據(jù)其他資料猜測,,約在1939年(需核查,但當晚于沈),,戴望舒與穆麗娟帶著女兒遷入木屋,。再據(jù)徐遲自述,1939年9月初妻女去滬,,他退租原寓所,,戴家分了一間屋子給他。1940年初春,,徐妻陳松攜女返港,,也來木屋。上曰全盛期,,自此起算,。

“二本日記”所記非全盛期。而探討年份,關(guān)鍵在于三個人物在港情況,。

其一穆麗娟,,日記中她已去上海。初步瀏覽資料,,穆麗娟大概在1940年秋冬回滬(一說冬至),。這本非我關(guān)注之題,未究細節(jié),。

其二沈仲章,,日記中他尚在香港。父親于1941年10月中旬或更晚,,出差上海,。這個日期關(guān)聯(lián)不少事件(包括美駐滬領(lǐng)館何時得悉戰(zhàn)局將變,胡適何由催促沈仲章速速去美),,還待追蹤考證,。僅敘相關(guān)日記年份的要點:12月初太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),父親沒能重返木屋,。

至此暫停,,稍議一個或許會引起困擾的問題。曾見專著云,,穆麗娟“1941年冬至后”去上海,。若該說成立,那么既然“二本日記”皆記“穆麗娟已在上?!?,寫作時段便需設(shè)在1941年冬至以后。于是出了矛盾——那時父親不在港,。而了解日記內(nèi)容的施蟄存卻對沈仲章說:“你也住在那里”,。我疑穆麗娟“1941年冬至后”回滬之說可能有誤,另文商榷,。

繼續(xù)討論日記年份,,思路依循穆麗娟1940年秋冬離港。

接下來是其三陳松,,日記中她住在木屋。已述陳松1939年秋初離港前,,徐家另有居處,。她1940年春初回港,才可能“徐遲陳松夫婦住在望舒家”,。由此可測,,日記年份不應(yīng)早于1940年。

上文已強調(diào),沈仲章“也住在那里”,,由此可排除1942年,。

剩下兩個候選年份,1940年和1941年,??紤]1940年秋冬(可能冬至)穆麗娟回滬,該年所余天數(shù)不多,。而1941年直至10月沈仲章在港,,占了整年大部分時間。對比長度,,1941年的可能性高得多,。

進而思索,有一本已刊發(fā)的戴氏《林泉居日記》,,寫于1941年,,所記時段為7月底至9月中旬,跨三個月,。依此推測,,待辨年份的“二本日記”也當涵蓋數(shù)月。假如始于1940年秋冬,,月日之外,,字里行間很可能會留下跨年之痕,尋跡可助辨識年份,。但讀施函,,信作者已瀏覽日記,仍未能確定年份,。

綜上所述,,我認為日記大概寫于1941年。

可惜論證途徑外圍間接,,僅供參考,。若能對照日記行文與父親之憶,估計不難確證年份,,也許還能獲得諸多啟迪,。

此外,戴望舒在1941年8月5日的日記中,,言及同年“六七兩月”的日記,,先寄給了穆麗娟。我好奇,,不知迄今一共找到多少本戴望舒日記,?是否連貫,?有否整理?……

第二事:答復(fù)“幾個問題”,。

順上下文理解,,問題有關(guān)戴望舒。我見到施函時,,已無“另紙”,。據(jù)父親性格推測,他會很快完成任務(wù),,“加批注寄回”,。不知“另紙”是留在施蟄存處,還是由他轉(zhuǎn)給了某位戴望舒研究者,?

第三事:約稿紀念戴望舒,。

記得我剛學(xué)寫字時,父親說過,,希望我長大后,,把他講的故事寫下來。

可嘆我稍長,,才開始學(xué)“作文”,,便碰上有話“不可與外人道”的那十年。關(guān)起門來,,父親仍對我描述故人往事,,繪聲繪色??墒且怀鲩T,,少不更事的我明白,父親說的不僅不可入文,,而且留字會惹禍,。

氣氛緩解,恢復(fù)高考,。我進了大學(xué),,為生四年,為師四年,。其間父親數(shù)次向我提議,,退學(xué)辭職,助其錄回憶,??晌曳挪幌伦约旱膶W(xué)業(yè),而一留校即參與兩個編書項目,,忙得無暇他顧,。

我終于辭職,渡洋留學(xué),。之前一年,,曾花十個月,每個周末請父親口述生平,。父親與我都清楚,,那只是拉個大綱,準備不斷補充,。父親說著說著,,常會插注道,這位或那位值得寫專章,,日后細講,。

戴望舒正是一位。

我來美半年多,,海外學(xué)界基本辦妥沈仲章出國事宜,。不幸,父親病情惡化……

一晃幾十年,。

近年來陸續(xù)發(fā)現(xiàn),,父親生前曾接多方約稿,除了紀念戴望舒,,還有劉半農(nóng),、劉天華……

讀1984年11月25日施蟄存致沈仲章函,最令我遺憾的是:沒有陪伴父親一起翻看那兩本戴望舒日記,,聽這位恐怕是“最詳知的人”,,“說說望舒在港時的生活情況”。

(編輯:月兒)

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個人提款機? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元