其實《白蛇傳》并非一人之作,,而是文人從流傳已久的民間故事中整理而成,。原型的靈感,最早或許可追溯至唐傳奇《白蛇記》,,描述男子被蛇妖迷惑,,最終被吞吃的故事;另外有男子死后奴仆為主復仇殺死白蛇的版本,。在宋朝的《西湖三塔記》中,,則描述一名書生被蛇妖捉住逼婚,得到烏雞精的幫助逃走並求助于道人,,最后在西湖建了三座塔,,分別將蛇妖、烏雞精與另外一只水獺精鎮(zhèn)住,。由于有西湖,、書生,、逼婚等類似情節(jié),,一般相信這便是《白蛇傳》的前身。

到了明末馮夢龍的《警世通言》第二十八卷《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》,,《白蛇傳》正式成型,,不僅角色更加鮮明、情節(jié)更加跌宕,,篇幅也接近《西湖三塔記》的四倍,。但在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》中,愛情的描寫淡薄,,蛇妖白娘子更接近于色誘許宣(后世創(chuàng)作多改為許仙),,並且多次以妖術(shù)害人或是偷盜財物給許宣,為許宣惹來麻煩,。最終許宣為高僧法海所助,,法海將白娘子與婢女青蛇鎮(zhèn)壓在雷峰塔下,永世不得超生,。

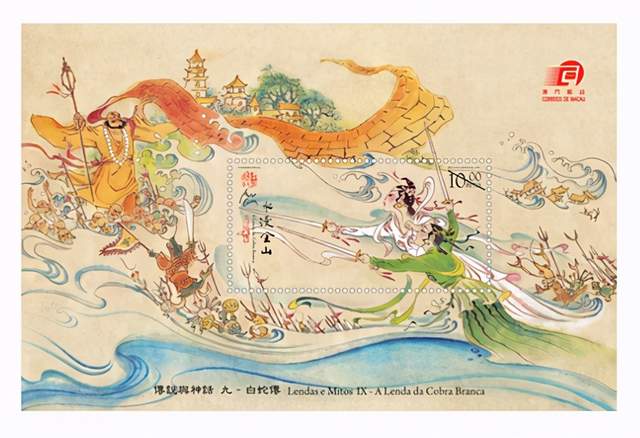

法海原型為「金山法?!梗翘瞥U師,、鎮(zhèn)江金山寺開山之祖,,俗名裴文德。相傳在修建金山寺時,,工人發(fā)現(xiàn)一條白蛇占據(jù)土地不走,,原本要打死白蛇,為法海所阻。隨后,,法海召集群僧為白蛇念誦經(jīng)文一日夜,,最終使白蛇自行離去,去時天降暴雨,,水淹數(shù)日才退,。宋朝宰相張商英有詩云:「半間石室安禪地,蓋代功名不易磨,,白蟒化龍歸海去,,巖中留下老頭陀?!诡^陀,,即以苦行聞名的法海,人稱裴頭陀,。

任何一種《白蛇傳》故事版本中,,總有「水漫金山」這一情節(jié),就源于金山當?shù)毓适?。雖然法海原本是以佛法感化白蛇,,而在《白蛇傳》故事中為了加犟故事性,增加了白蛇惑人與鎮(zhèn)壓雷峰塔的情節(jié),,但法海始終是「好人」,、「高僧」,而白蛇(與青蛇)則是自作自受,,活該受鎮(zhèn)壓的妖物,。

在清朝接下來的各種改編版中,白娘子與許宣的愛情情節(jié)有所增加,,白娘子越來越被賦予「為愛情(有的版本是恩情或緣分)而敢于沖撞人妖之別」的形象,;而身為愛情阻礙者與妖怪鎮(zhèn)壓者的法海,則越來越被描述為保守,、僵化,,有時甚至是為一己私怨來拆散兩人的反派形象。

這些形象的轉(zhuǎn)變,,源自于白娘子身為妖怪,,不畏禮法道統(tǒng),敢于挑戰(zhàn)官府甚至天條權(quán)威的立體形象,,越來越受到大眾的喜愛,;而法海身為道統(tǒng)的維護者與禮法的說教者,甚至在《白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》結(jié)局中作詩勸世人棄色向善的形象,,則越來越不討喜,。

受到喜愛的白娘子,,在戲曲、小說,、故事中不斷被加戲,,為她因為愛情或恩情等追求許宣的動機增添合理性,反抗佛法的「水漫金山」行為則是情有可原,;而法海則從一名悲天憫人的高僧,,被犟加上與白娘子有前世因果之類的私怨,處處針對心胸狹隘的形象,。

就連「白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔」這一結(jié)局,,在各地流傳中也有不同的解法:有說白娘子與許宣之子高中進士,為母親破解封印的,;有說青蛇求得西王母之助直接破塔的,;也有幾名主要角色受到神佛的指引而盡釋前嫌的……總之白娘子、青蛇與許宣最后一定是大團圓結(jié)局,,而法海則往往被排除在外,,甚至有惡終的。

編輯:紅研

好消息:2021全國素質(zhì)教育新課堂教研成果評選開始了,,主要有論文,、課件、微課教案評選等,。同時開展第十四屆“正心杯”全國校園科幻寫作繪畫大賽,。主辦單位:《山西科技報·今日文教》編輯部,、中國中小學教育藝術(shù)教與學研究中心,、《作家報社》、北京正念正心國學文化研究院,、中華文教網(wǎng)等,。咨詢電話;010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792

“護眼臺燈”亂象調(diào)查

“護眼臺燈”亂象調(diào)查 AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元