新華社北京6月29日電(記者烏夢(mèng)達(dá),、趙旭)“100年,,中國(guó)‘芯'”,。在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨百年之際,,北京航空航天大學(xué)科研工作者在5個(gè)原子層厚的納米磁性薄膜上寫下這幾個(gè)字。這個(gè)厚度相當(dāng)于一張普通打印紙的十萬(wàn)分之一,。

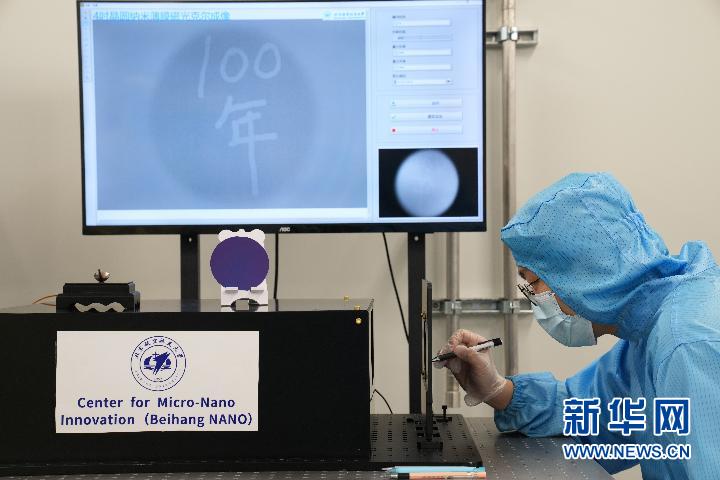

6月24日,,在北京航空航天大學(xué),集成電路學(xué)院科研人員在5個(gè)原子層厚的納米磁性薄膜上寫下“100年”,。新華社記者鞠煥宗攝

磁性芯片生產(chǎn)過(guò)程中,,需將納米磁性薄膜均勻鋪在晶圓(制作硅半導(dǎo)體集成電路所用的襯底)上。確保所有晶圓完全“躺平”有多難,?北航集成電路學(xué)院工藝與裝備系教師張學(xué)瑩表示,,其相當(dāng)于在北京的海淀區(qū)地面上均勻鋪滿5層厚的小米粒,且須完全平整,,“因此,,檢測(cè)薄膜的平整度尤為關(guān)鍵?!?

張學(xué)瑩介紹,,科研人員利用檢測(cè)儀器,通過(guò)微小的磁性針尖在薄膜上寫字,,若字的顏色對(duì)比度一致,、字跡清晰,則表明薄膜有良好的均勻性,。完成平整度檢測(cè)后,,將納米薄膜制成器件,封裝后形成芯片,。

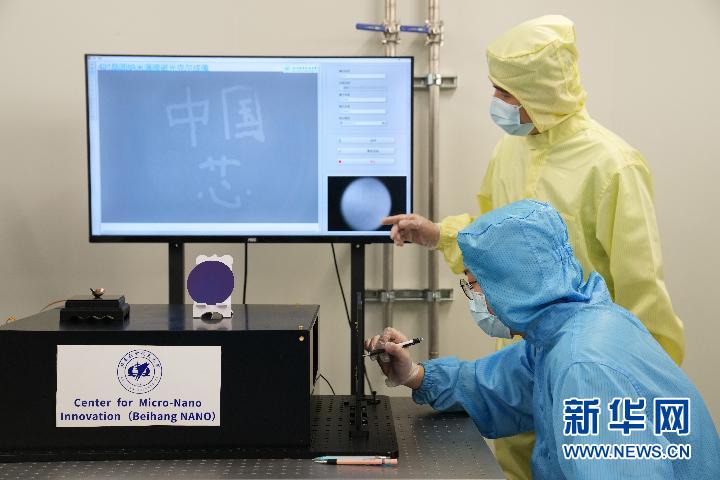

6月24日,,在北京航空航天大學(xué),,集成電路學(xué)院科研人員(前)在5個(gè)原子層厚的納米磁性薄膜上寫下“中國(guó)芯”。新華社記者鞠煥宗攝

該檢測(cè)儀器,,正是由北航集成電路學(xué)院科研團(tuán)隊(duì)研發(fā)的晶圓級(jí)磁光克爾測(cè)試儀,。

北航集成電路學(xué)院工藝與裝備系主任王新河說(shuō),磁性芯片可作為高可靠的信息存儲(chǔ)模塊和高靈敏的磁信號(hào)傳感模塊,,應(yīng)用于飛機(jī),、衛(wèi)星的控制系統(tǒng),以及手機(jī)電子羅盤,、汽車自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域,。而磁性芯片生產(chǎn)過(guò)程中的磁性薄膜檢測(cè)這一關(guān)鍵技術(shù),屬于我國(guó)長(zhǎng)期被“卡脖子”的技術(shù),。

“對(duì)比國(guó)外同類設(shè)備,,這臺(tái)儀器在測(cè)試精度和速度等方面進(jìn)行了技術(shù)革新,實(shí)現(xiàn)了自主創(chuàng)新突破,?!蓖跣潞诱f(shuō)。

6月24日,,在北京航空航天大學(xué),,集成電路學(xué)院科研人員在用磁性筆尖檢測(cè)納米薄膜的磁性。新華社記者鞠煥宗攝

據(jù)了解,,該儀器現(xiàn)已應(yīng)用于科研領(lǐng)域,,且預(yù)計(jì)于今年10月在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投入商用。

早在1993年,,中國(guó)科學(xué)院科研團(tuán)隊(duì)就用10個(gè)原子擺出“中國(guó)”字樣,,標(biāo)志著我國(guó)可自主實(shí)現(xiàn)原子操縱。如今,,用于書寫“100年,,中國(guó)‘芯’”的晶圓級(jí)磁光克爾測(cè)試儀,為具有百億元市場(chǎng)規(guī)模的磁性芯片產(chǎn)業(yè)提供設(shè)備支撐,。

從“中國(guó)”,,到“100年,中國(guó)‘芯’”,,背后的科研突破成為我國(guó)高科技自主創(chuàng)新能力不斷提升,、國(guó)家科技力量持續(xù)增強(qiáng)的一個(gè)縮影。

“作為科研一線的基層黨員,,我覺(jué)得扎實(shí)搞研究,、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破,便是我們對(duì)建黨百年最好的獻(xiàn)禮,?!睆垖W(xué)瑩說(shuō),。

(編輯:映雪)

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,?

AI賬號(hào)成起號(hào)新套路 多手段繞過(guò)“AI打標(biāo)”背后有哪些隱患,? 救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)?

救命的醫(yī)療設(shè)備,,如何淪為個(gè)人提款機(jī)? 原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價(jià)上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元 誰(shuí)在販賣我們的個(gè)人信息,?

誰(shuí)在販賣我們的個(gè)人信息,?