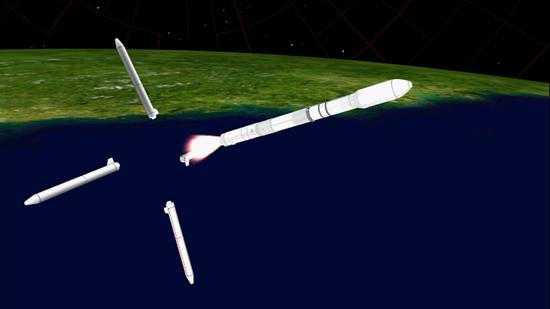

4月29日,搭載中國空間站天和核心艙的長征五號B遙二運載火箭,在我國文昌航天發(fā)射場點火升空,。史嘯/攝

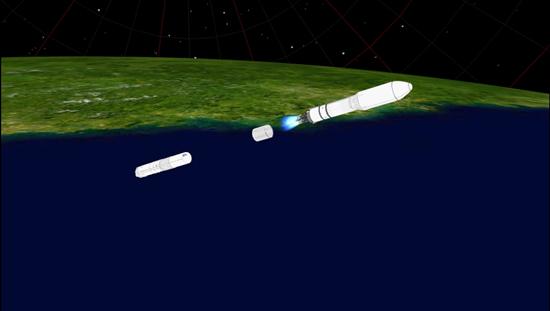

長征七號運載火箭飛行狀態(tài)模擬圖,,從左至右分別是助推器分離、整流罩分離等瞬間,。航天科技集團中國運載火箭技術研究院供圖

靴子終于落地了,。

據(jù)中國載人航天工程辦公室消息,2021年5月9日10時24分,,長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層,,落區(qū)位于東經(jīng)72.47°,、北緯2.65°周邊海域。經(jīng)監(jiān)測分析,,絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀,。

10天之前,搭載中國空間站天和核心艙的長征五號B遙二運載火箭,,在我國文昌航天發(fā)射場點火升空,,天和核心艙與火箭成功分離,進入預定軌道,。核心艙就位太空,,但火箭殘骸去哪了,,引發(fā)關注。

如今,,在火箭殘骸再入大氣層的當天,,中國載人航天工程辦公室接連發(fā)布兩則公告,先是預告了火箭末級殘骸再入大氣層的時間和區(qū)域,,后是公布了再入大氣層的實際時間,、區(qū)域,以及監(jiān)測分析情況,。

近些年,,隨著我國航天發(fā)射任務日益密集,有關“火箭殘骸都去哪兒了”的問題備受矚目,。中青報·中青網(wǎng)記者獨家對話航天科技集團中國運載火箭技術研究院總體設計部青年設計師錢航,就相關問題進行了訪談,。

記者:火箭殘骸從哪里來,,又會到哪里去,?

錢航:運載火箭將衛(wèi)星或飛船發(fā)射送入太空,正是一個自我犧牲的過程,。

在火箭飛行過程中,,掉下來的部分稱之為殘骸。實際上,,火箭殘骸包括很多種類,。按照火箭殘骸的產(chǎn)生流程,,可大致分為如下幾個部分:

部分殘骸是在火箭發(fā)射后,幾乎馬上就會重新返回地面,,甚至在火箭剛開始呼嘯震動時,,就開始掉落“殘骸”。這其實是火箭外部的保溫泡沫或凝結而成的冰,。

不過人們常說的殘骸,,更多是指火箭箭體結構的大殘骸,以我國載人航天工程所使用的“神箭”長征二號F運載火箭為例,,該火箭在發(fā)射后幾分鐘內,火箭的逃逸塔,、助推器,、一級火箭、整流罩等重要組成部分,,會相繼按照預定程序分離,,由于上升的高度不高,很快就墜落回地面,。

大部分的火箭二級或三級,,往往會飛得更高只靠一級飛行就能實現(xiàn)有效載荷精確入軌的火箭——長征五號B的一級,它們作為末級要將衛(wèi)星送入軌道,,實際上已經(jīng)進入了太空,。

以長征五號B火箭為例,,它的末級位于低地球軌道上,靠近大氣邊緣的氣體足以造成阻力,,拖曳著火箭末級,,逐漸降低軌道高度,直至再入大氣層,。不過,,不用擔心這部分火箭造成的威脅,,由于火箭殼體為薄壁結構,在很大的再入速度和沒有任何“防護”措施的條件下,,火箭殘骸通過與大氣劇烈摩擦產(chǎn)生大量的熱,,會在天空中焚燒殆盡,變成美麗的流星,。

記者:國內外火箭入軌級殘骸,一般如何處理,?

錢航:國內外火箭末級均隨有效載荷進入軌道,,由于近地軌道高度較低,會在較短時間再入,;地球同步轉移軌道等高度較高,,再入時間一般長達數(shù)十年,甚至不會再入,。

火箭末級與有效載荷分離后,,一般通過鈍化措施避免產(chǎn)生空間碎片,包括排出剩余推進劑,、排出高壓氣瓶內的氣體、消耗掉電池的剩余電量等,。

末級箭體速度達到或者接近第一宇宙速度,,由于速度和質量較大,除非損失較大運載能力,,否則難以通過改變速度增量方式實現(xiàn)殘骸的受控再入,。針對末級箭體,主要通過軌道監(jiān)測預警,,及時規(guī)避,。

記者:火箭殘骸砸中人的概率高嗎?

錢航:從上世紀70年代到80年代,,全球每年約有200個火箭和衛(wèi)星墜落,最近每年也有50個左右,。其中大部分在大氣層燃為灰燼,,每年只有極少數(shù)航天飛行器的殘余零部件落到地面。

一般來說,,航天飛行器零部件殘骸砸中人的概率是極低的,,砸中某個特定人員的概率,更是幾十萬億分之一,,遠遠低于交通事故發(fā)生的概率,。航天飛行器應達到一項標準,,即,在墜向地球時砸中地面人員的概率要降至萬分之一以下,。

記者:火箭殘骸都需要回收或監(jiān)測嗎?

錢航:我國三大傳統(tǒng)發(fā)射場——酒泉,、太原,、西昌都位于內陸,每次發(fā)射前提前設計好殘骸落點,,通常會選擇人煙稀少的區(qū)域,,有時根據(jù)需要還會前往落點回收火箭殘骸。

我國的新發(fā)射場——文昌航天發(fā)射場位于海邊,,是我國第一個濱海發(fā)射場,。我國新一代大型中型火箭——長征五號,、長征五號B、長征七號,、長征八號都在這里發(fā)射,。每次發(fā)射這些火箭的殘骸,直接掉到公海里,,不會造成威脅,。

設計人員會事先計算出火箭殘骸落海區(qū)域,也會有相關人員監(jiān)測任務海區(qū),。

記者:如何進行殘骸回收,,又如何保證落區(qū)安全?

錢航:火箭發(fā)射前一周,,落區(qū)工作組奔赴落區(qū),。落區(qū)多是偏遠山區(qū)或大漠戈壁,,地廣人稀,、交通不便,。有的地方山高谷深,、重巒疊嶂,,有的懸崖峭壁,、流急灘險,有的黃沙荒漠,、連綿不絕,。要是遇上連日陰雨,出現(xiàn)塌方和滑坡,,更是讓落區(qū)回收工作險象環(huán)生,。

每到一個地方,工作組都要召集當?shù)毓?、消防,、林業(yè)、交通,、教育等部門召開動員部署會,,落區(qū)工作人員通過廣播、短信,、微信等形式將火箭發(fā)射的消息告訴落區(qū)群眾,搞好宣傳動員,。落區(qū)工作人員還會挨家挨戶進行檢查督導,,確保宣傳動員家喻戶曉、人人皆知,。

火箭升空前1小時,,落區(qū)上空會響起防空警報,工作組將群眾全部疏散到空曠,、開闊的場地,,確保落區(qū)群眾生命安全?;鸺l(fā)射升空后,,做好對空觀察,,及時避讓火箭殘骸,。

經(jīng)過10多分鐘的等待,火箭殘骸劃過天空,,落入提前計算出來的預定區(qū)域。工作組利用聲音,、定位系統(tǒng),、地形圖等預判落點位置,并通過前方觀察哨確認殘骸具體落點,,組織人員看管殘骸現(xiàn)場,。回收分隊趕赴殘骸現(xiàn)場,,組織技術人員將殘骸上的火工品和剩余燃料進行清理,,然后對殘骸進行切割,、分解,、回收,。

記者:如何控制火箭殘骸的墜落,?

錢航:2020年3月9日,,我國用長征三號乙運載火箭成功發(fā)射第54顆北斗導航衛(wèi)星,。在此次任務中,,火箭助推器首次驗證了基于降落傘的落區(qū)控制技術,。

當長征三號乙運載火箭將北斗衛(wèi)星送入太空后,,助推器在內的火箭殘骸如何處理是發(fā)射任務中的一個難題,。

而在此次任務中,,研制人員給火箭的一個助推器安裝了多個降落傘,在墜落過程中先后展開,,成功控制了助推器墜落時的姿態(tài)和方向。以往助推的落區(qū)范圍大概是30x90公里,,是2700平方公里。通過翼傘來控制它,,落到指定的點,,這個面積會大幅縮減。

記者:火箭殘骸能做到全程跟蹤嗎,,多久能找到殘?。?

錢航:事實上,,從提出“傘降控制”方案,,到這次成功實現(xiàn)試驗驗證,已跨越了10多年時間,。難點是“傘怎么打開”。

一個助推器大概有4噸的重量,,它分離的時候,,速度大概是2000多米每秒,它的姿態(tài)是不受控的,,這種情況下怎么把傘打開,,并且打開之后使傘不受破壞,,是比較難的地方。

要想解決這個問題,,就需要找到一個準確的開傘時機,,讓助推器的角度、速度和姿態(tài)等指標,,都能滿足開傘的要求,。為了準確地抓住這個時機,,研制人員在助推器上安裝了一套測量裝置,,能夠實時監(jiān)測到助推器的位置和姿態(tài),。

不僅如此,,這套裝置還基于北斗系統(tǒng),,實現(xiàn)在復雜野外山林地區(qū)的精準定位跟蹤,,研制人員5分鐘內就精確知道它的落點位置,相當于整個再入過程是全程跟蹤的,。

這也是我國首次在火箭發(fā)射任務中實現(xiàn)殘骸信息的實時接收、處理和顯示,。根據(jù)定位到的落點位置,,研制人員在25分鐘之內就找到了火箭殘骸。而此前完成這項工作短則需要幾個小時,,長則需要數(shù)月,。

后續(xù),研制團隊將在前期搭載試驗的基礎上,,繼續(xù)改進和優(yōu)化方案,,不斷提升產(chǎn)品的可靠性,實現(xiàn)產(chǎn)品的批量化,、低成本生產(chǎn),,進而大幅提高火箭殘骸的落區(qū)安全性,。

記者:我國的運載火箭,,未來能否做到重復使用?

錢航:2019年,,長征二號丙火箭成功把3顆衛(wèi)星送入預定軌道,另外還“低調地”取得了一項成果,就是實現(xiàn)了子級火箭的精確落地,,簡單來說就是讓火箭的殘骸精確降落在預定的地點,。

這個黑科技又叫“基于柵格舵的落區(qū)精確控制技術”。雖然我國運載火箭是首次運用這種技術,,但仍獲得了試驗的成功,,因此成為世界上第二個掌握這種技術的國家。

近年來,,中國運載火箭發(fā)射呈現(xiàn)高強度,、高密度的態(tài)勢,僅2020年就發(fā)射了39次,,平均每月3次之多,。因此火箭殘骸降落帶來的安全問題,,越來越受人們關注,。按照慣例,火箭在發(fā)射前會事先劃出一個供火箭殘骸降落的地區(qū),,基本都是選擇一些人煙稀少的地區(qū),一般長寬約數(shù)十公里的范圍,。由此可見,,在“柵格舵控制技術”出現(xiàn)之前,火箭殘骸降落的區(qū)域范圍很大,,該技術實現(xiàn)了子級火箭的精確落地,,將火箭殘骸降落的區(qū)域范圍控制在極小范圍內,極大減輕了落區(qū)工作人員避險和搜救的工作量,。

航天器的回收技術早已成熟,,如今連火箭助推器的殘骸都能實現(xiàn)精準回收。這種技術讓運載火箭在未來重復使用成為可能,,除了符合綠色環(huán)保的時代要求,也讓航天發(fā)射的最后一個高危環(huán)節(jié)得到了有效管控,。

中青報·中青網(wǎng)記者 邱晨輝 來源:中國青年報 ( 2021年05月11日 12 版)

(編輯:月兒)

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患?

AI賬號成起號新套路 多手段繞過“AI打標”背后有哪些隱患? 救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,?

救命的醫(yī)療設備,如何淪為個人提款機,? 原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元

原價上千元“貴婦霜”網(wǎng)店賣不到百元 誰在販賣我們的個人信息?

誰在販賣我們的個人信息?